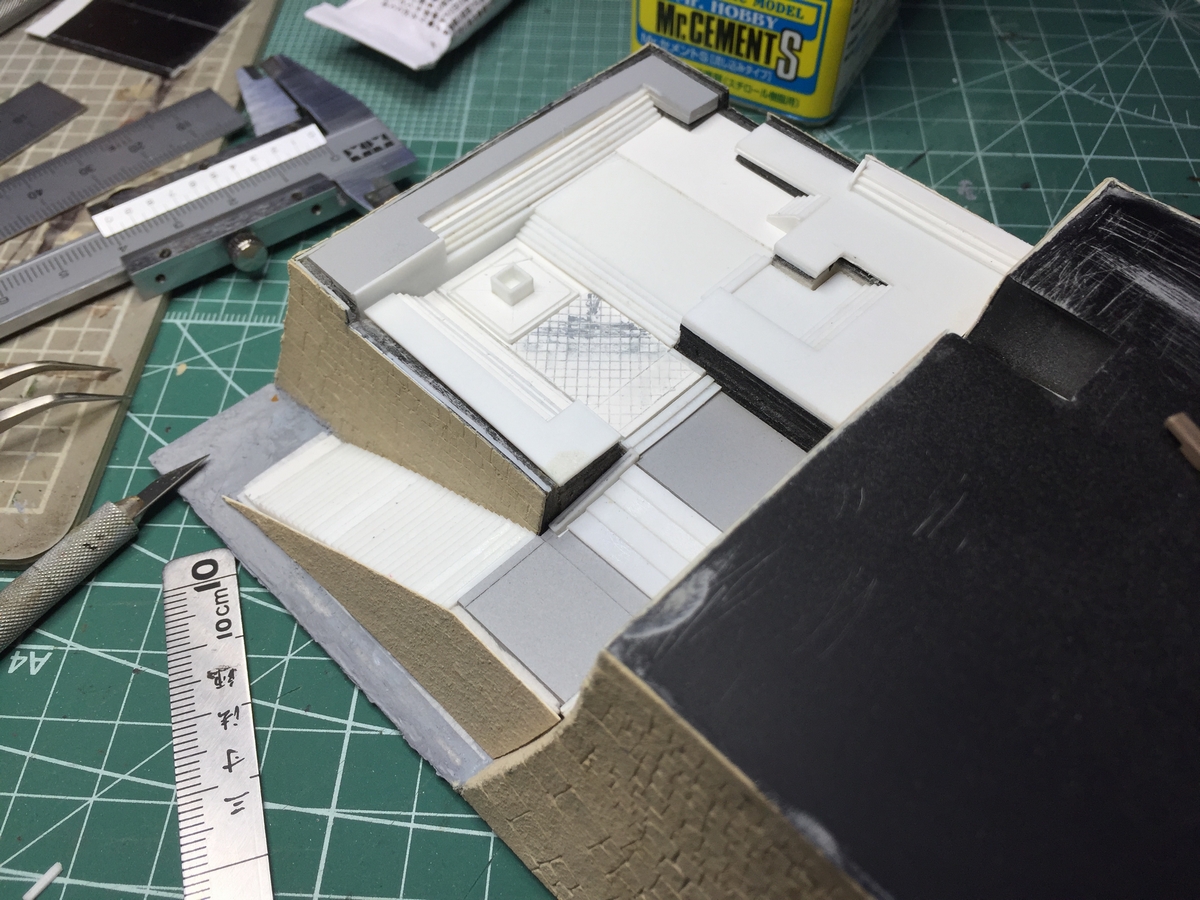

徳川大坂城模型制作記事の続きです。従前よりお見せしている小天守台の写真には、グレーの床が出てきていますが、あれは仮の紙製のものでして高さの調整に使ってきています。歪みや反りがでてくるので最終的にはプラ板での作り直しとなるところです。

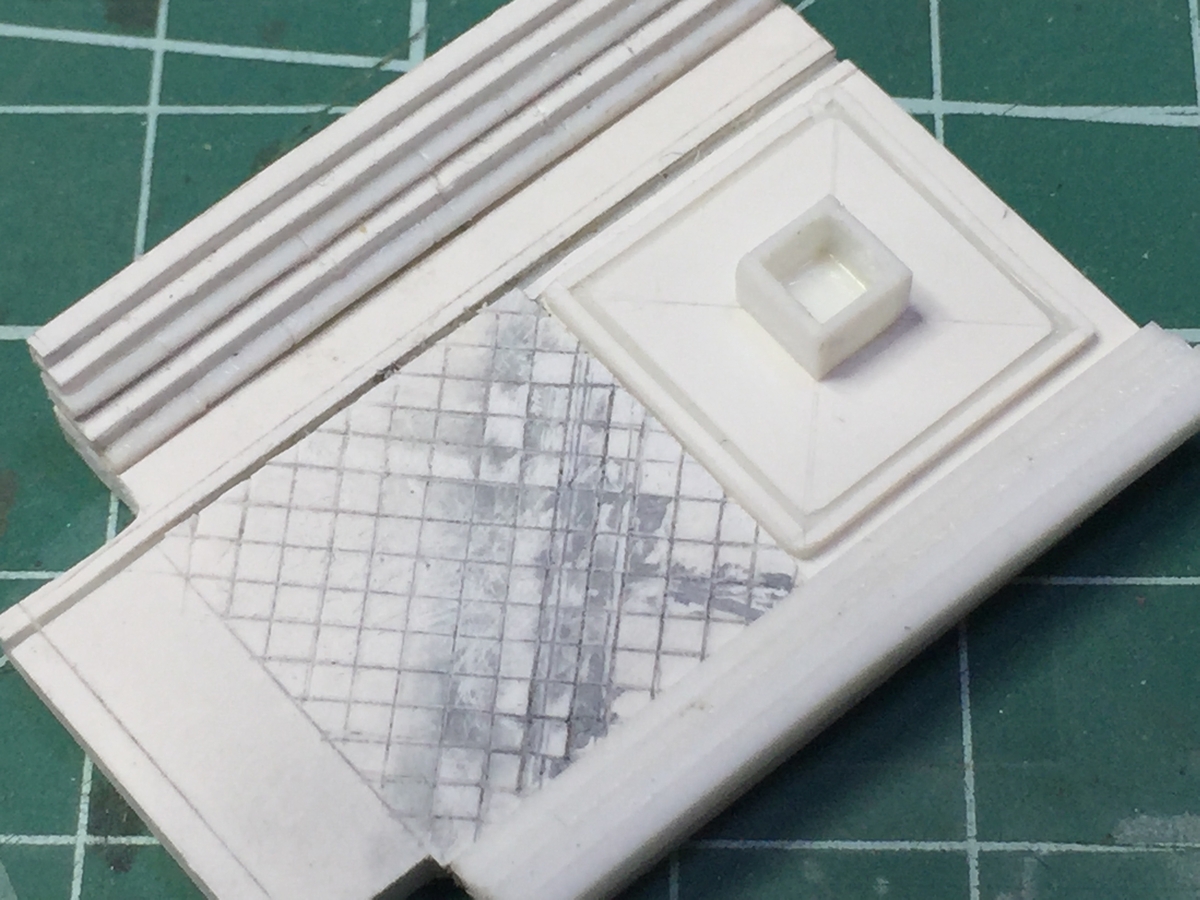

金明水井戸の基壇は、4枚の石板(黒い御影石と思われます。)で組まれていて、四方に溝も彫り込まれた贅沢な仕様のもとなっています。(なので、各段が敷石であったろうと迷い続けているのです。)平面図、側面図はありますので、1/350でまあまあの精度で作れるので楽なところです。

金明水の段の斜め石敷きですが、図面から測ってみると1.3㎜正方形となります。彰国社の図解古建築入門という本を最近読んだのですが、お寺の床で使用されるこの床張りは、「四半敷」というのが正式名称らしいです。このプラモでの引き方は、タミヤのノギスをデバイダのように使って、印を入れて定規を使いデザインナイフで入れていきます。ノギスの幅が知らないうちに開いて、1.8㎜に開いてしまって、誤った線が残っています。パテで修正しています(なさけない・・・)古写真で判明した溝も追加しています。

ちなみに、金明水の基壇の周りは、敷石がありまして、これがどうも古いもののようで、現天守閣再興の前からあったように見えます。大阪城天守閣三階に展示してある徳川大坂城天守模型(旧ブログコメントで「株式会社さんけい」さんの制作との情報をKek511さんよりいただいております。)では、このあたりを根拠に、古写真のような土の部分は、元の敷石の上に被さっていると解釈されたのだろうと思われるところです。

ブログのほうは、記事がスカスカになっていますが、作業の時間に費やしたいと思いますので、ここまでです。小天守台の微調整がすめば、屋根の試作もしているので、金明水井戸の上屋を作ってみるつもりです。