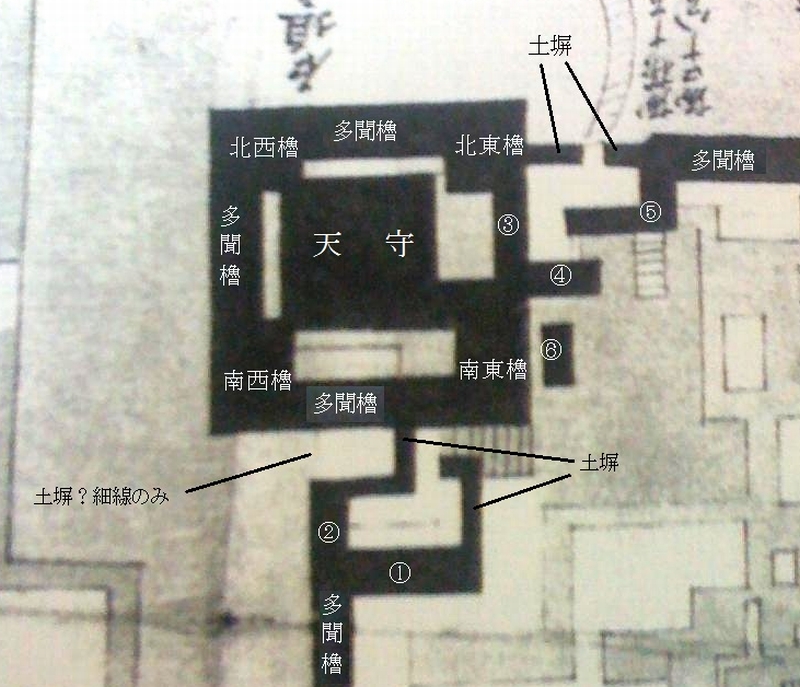

引き続き駿府城復元記ということで、天守丸多門櫓についてですが、前回紹介した大日本報徳社蔵「駿州府中御城図」の黒塗り部分をどう読み取ったかを説明させていただきます。(説明のために少し画像を加工いたします。)

黒い部分は、住居などの御殿でない建物を示していると考えられます。それがなにであるかは太さで解釈するしかないところです。まず中央の天守と四方に位置する北東、北西櫓などは疑義はないところです。(それぞれ棟の向きはのちに触れます。)北面の橋につながる門の両横の黒い部分は、名古屋城の本丸不明門の仕様に準じて土塀であると解釈できます。そしてこの太線を土塀とすると「小天守台」(説明の都合上そう呼んでおきます。)にある鍵の字に曲がったところなど土塀であると解釈できます。(「小天守台」西面に太線が描かれず、ここは?です。土塀だと解釈しました。)

ちなみに、北側の橋に接続する門は、太線が描かれずオープンなので埋門ではなく、高麗門と解釈、そしてその右に続くのは多聞櫓と考えられます。⑤には本丸平面から石段が接続しているので、これも多聞櫓と解釈しました。この太さを多聞櫓とすれば、①②③④も多聞櫓であると解釈したものです。

そして⑥ですが、これは多くの復元図などには描かれていません。蔵の可能性もありますが、城門の近くにあることから、天守周辺の門を警備する番所であろうと解釈しました。もし番所が描かれているのなら、ある意味この絵図の信憑性が高いと考えられます。

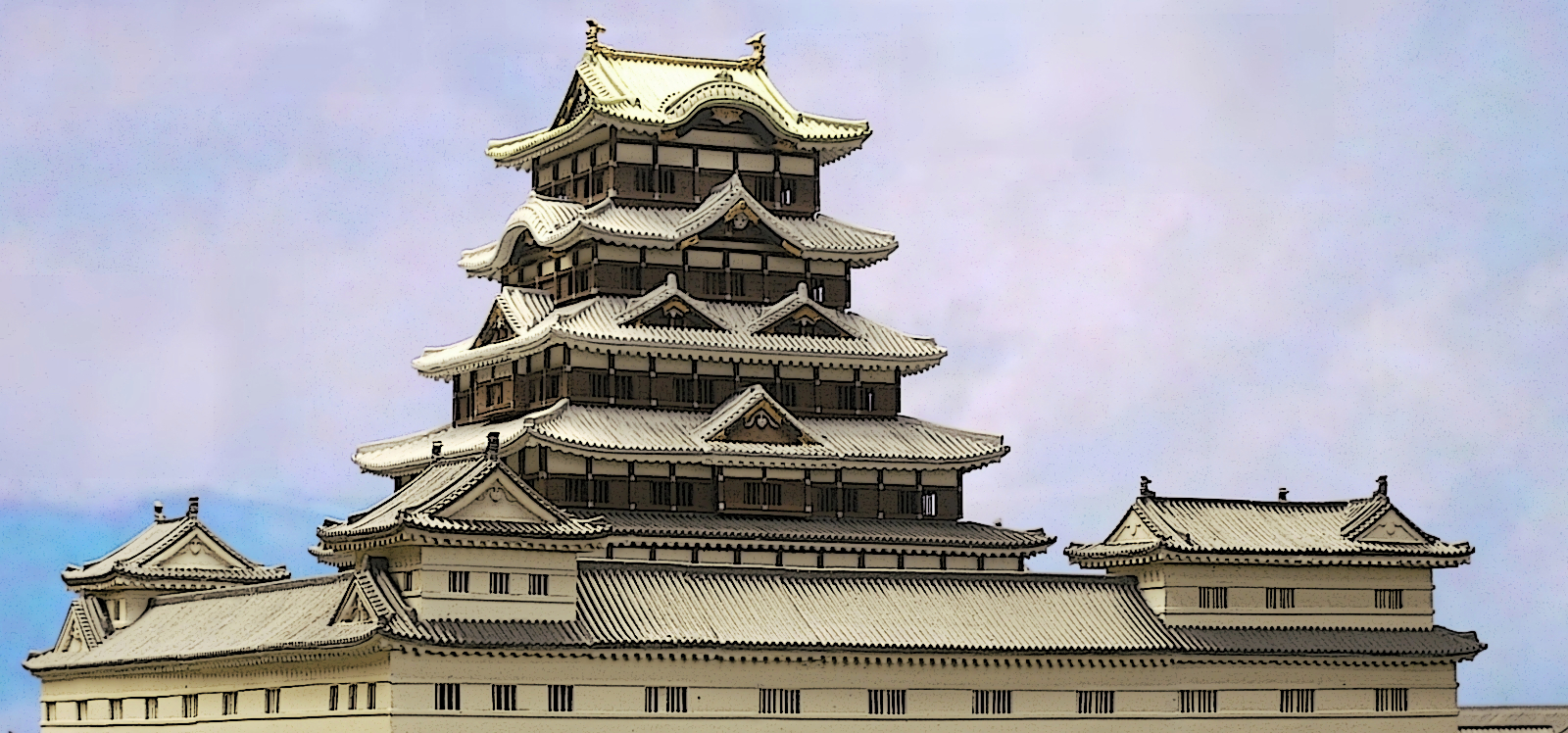

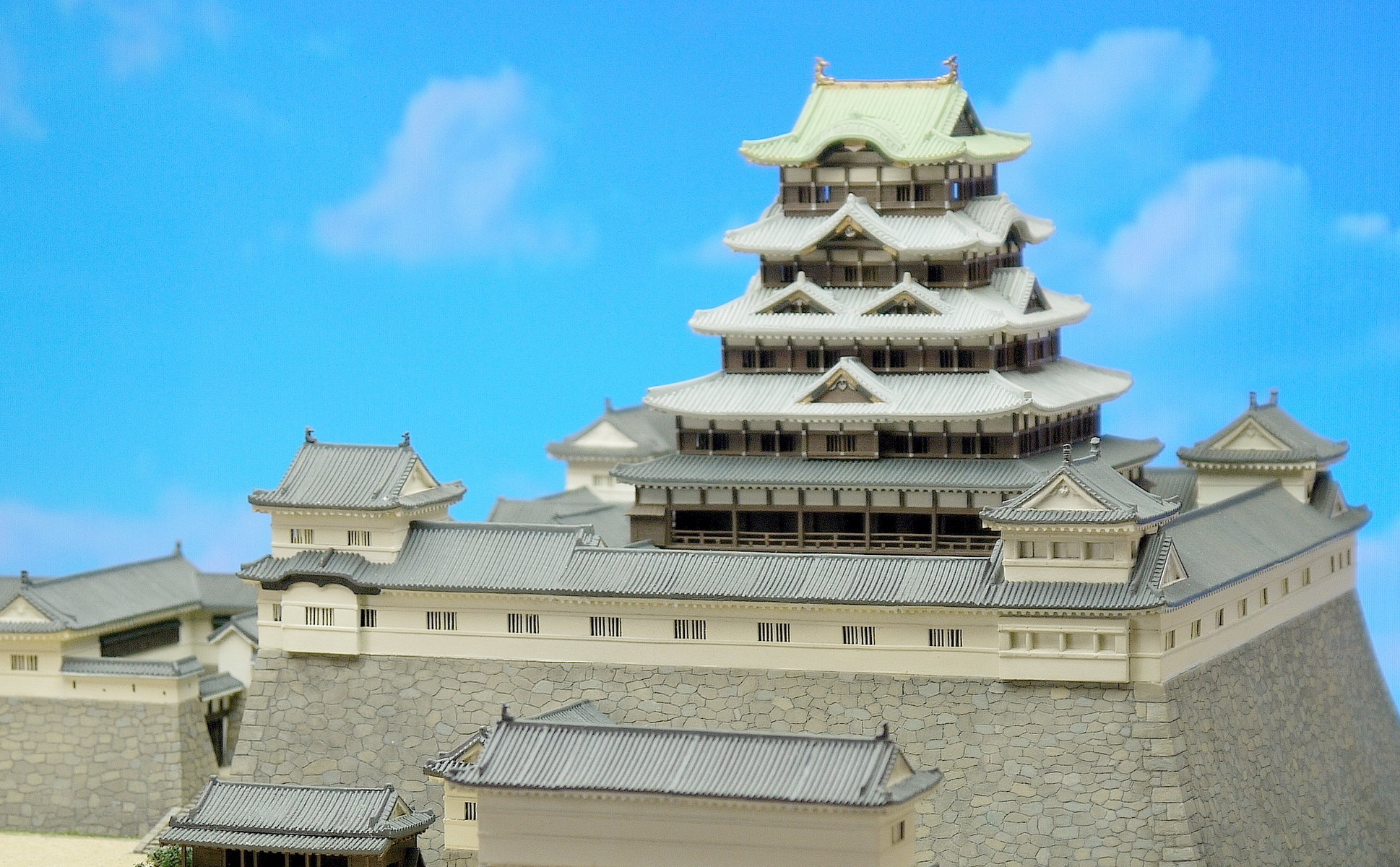

次の絵図は、日光東照宮縁起絵巻(家康公の伝記絵巻)の一部で、下見板張り、真壁づくりの天守が描かれております。絵巻に駿府城天守であると記されていませんが、他の文書記録における天守各階の間数や、神君家康公を顕彰する絵巻ですから、当然家康公が好んだ終焉の城である駿府城天守であることは、常識的な解釈と考えるところです。