タグ: 駿府城

駿府城復元記(大天守台を築く)

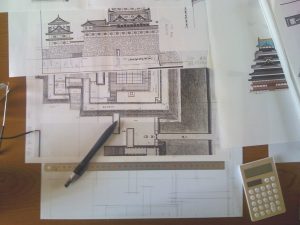

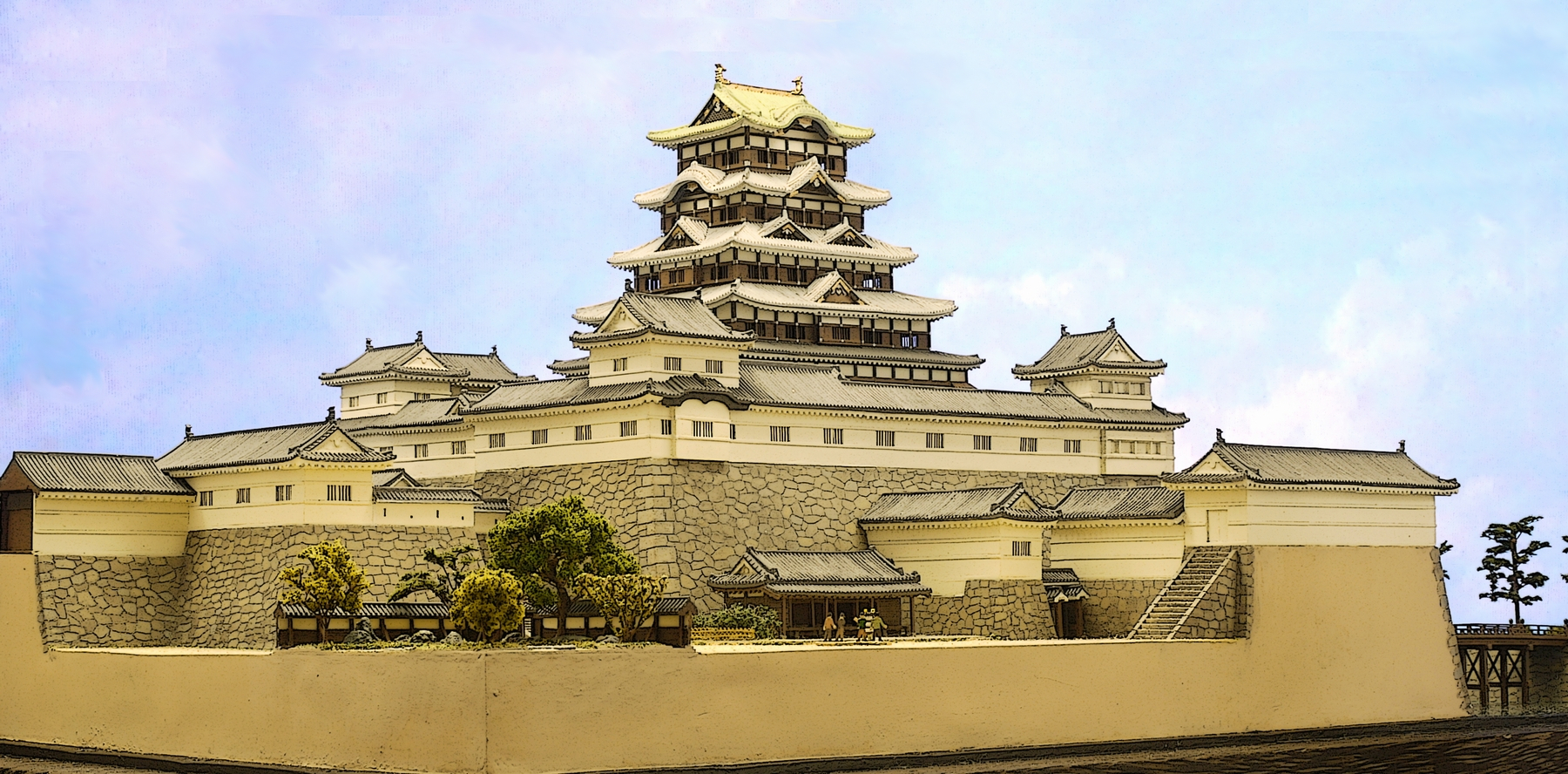

私のプラモ作成というのは、飛行機プラモもそうでしたが、まずは資料集めから始めるようにしています。誰もやっていない模型を作りたいというのが、モチベーションの底辺にありまして、こつこつ調べるのです。(これが実は楽しいです。)ネットで検索して、図面があるかどうかなど情報収集、ネットで図面がそのまま手に入ることはありません。著作名を見つけて蔵書がある図書館に出かけてコピーしてきます。まあ、近所の図書館にはたいしたお城関連資料はありませんけどね。(下の写真は駿府城東御門・巽櫓にある1/30天守模型)

お城のある都市の図書館には、けっこうそろっています。駿府城関連の資料はないかと図書館を回って調べているときに和歌山県立図書館で、偶然、「葵~徳川三代」記念出版 駿府城(内藤昌株式会社文化環境計画研究所)を見つけたときは歓喜しました。故内藤 昌先生(東工大教授 愛知産業大学長 建築史家 元日本建築学会副会長 各地の天守復元模型監修を行っている。)の著作で、私は、この本の存在は知らなかったのでした。

お城のある都市の図書館には、けっこうそろっています。駿府城関連の資料はないかと図書館を回って調べているときに和歌山県立図書館で、偶然、「葵~徳川三代」記念出版 駿府城(内藤昌株式会社文化環境計画研究所)を見つけたときは歓喜しました。故内藤 昌先生(東工大教授 愛知産業大学長 建築史家 元日本建築学会副会長 各地の天守復元模型監修を行っている。)の著作で、私は、この本の存在は知らなかったのでした。

内容は駿府城公園東御門・巽櫓に展示してある1/30駿府城天守模型の平面図、側面図、伏図、天守台図面などなど、内藤先生の駿府城天守案についての考証に関する著作で、興奮して息が早くなるほどでしたね。(記念誌ですからページ数は知れているのですが、完コピしました。)他の有名な城郭研究者の駿府城復元案の図面は手に入っていません。

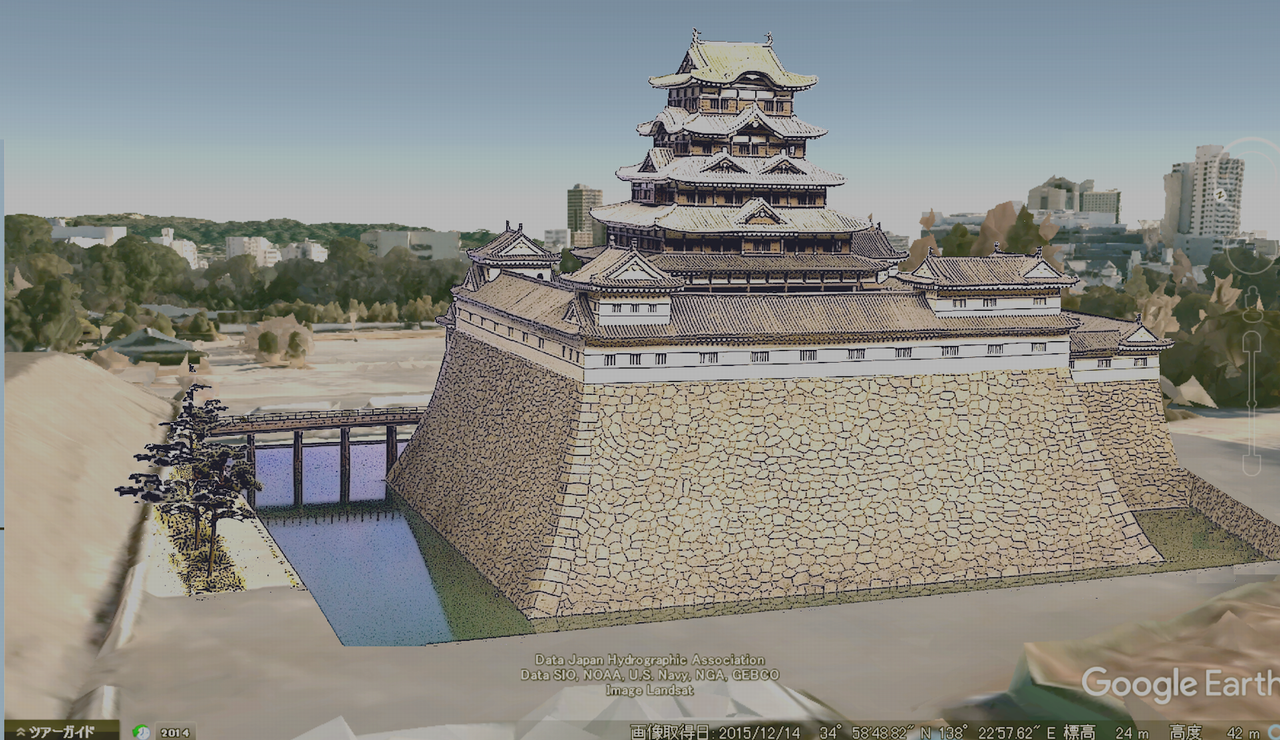

これで天守台などは模型化できると思いました。その後同じく内藤先生の「城の日本史」(角川書店)に本丸の平面図も掲載されていたので、これと合わせて天守周辺の図面ができたのでした。

これで天守台などは模型化できると思いました。その後同じく内藤先生の「城の日本史」(角川書店)に本丸の平面図も掲載されていたので、これと合わせて天守周辺の図面ができたのでした。

この時点での問題は、1/350図面にすることで、内藤先生の図面には縮尺は入っておりません。ただ、尺間法でのスケールが入っていましたので、1尺0.303mでの換算で、図面が何分の1になるか計算し、それを350分の1になるように縮小して合わせました。(もちろんパソコン上での作業)

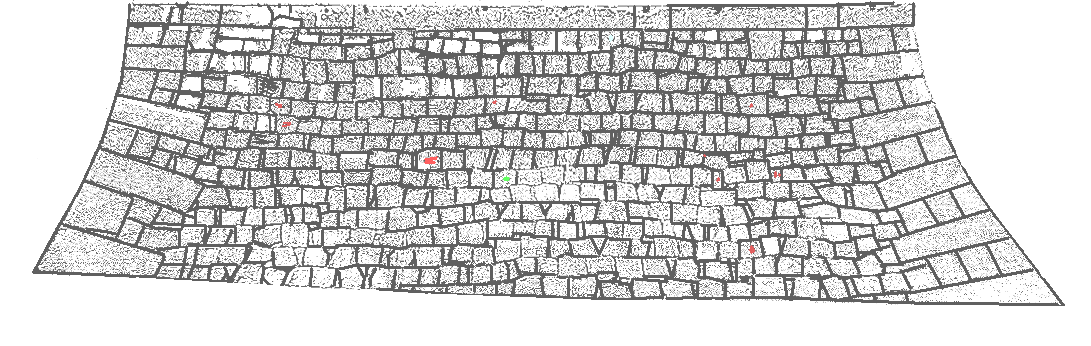

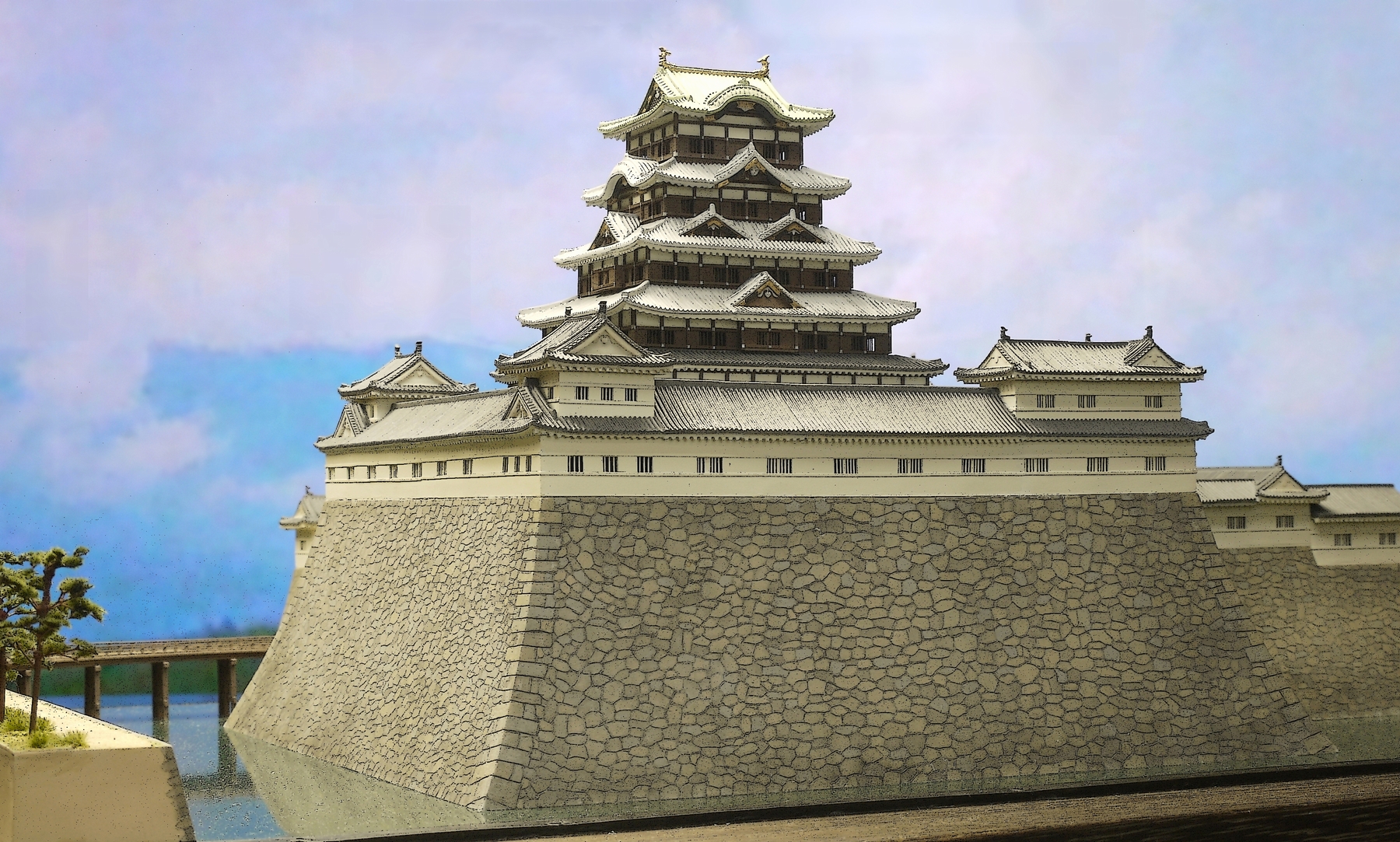

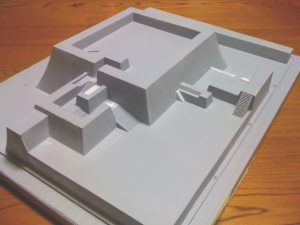

その図面を、プラ板(タミヤの)に移し取ってようやくお城プラモにしていきます。当時のお城と同じく、まず土台となる石垣づくりから始まります。駿府城の場合は、プラ板にプラ棒(これもタミヤ)で枠を作って、プラ板の石垣面を張り付けていく、はりぼてでの制作です。0.5ミリプラ板ですが、まあまあの強度は持っています。

その図面を、プラ板(タミヤの)に移し取ってようやくお城プラモにしていきます。当時のお城と同じく、まず土台となる石垣づくりから始まります。駿府城の場合は、プラ板にプラ棒(これもタミヤ)で枠を作って、プラ板の石垣面を張り付けていく、はりぼてでの制作です。0.5ミリプラ板ですが、まあまあの強度は持っています。

石垣面については、はりぼてする前にプラ板に直接彫り込んでいます。(この時、人差し指に力を入れすぎて、爪が剥がれかけて、それ以降すぐ剥がれてしまうクセがついてしまっています。orz)深く彫り込めればよかったんですが、剥がれる爪とのバランスでいまいちです。

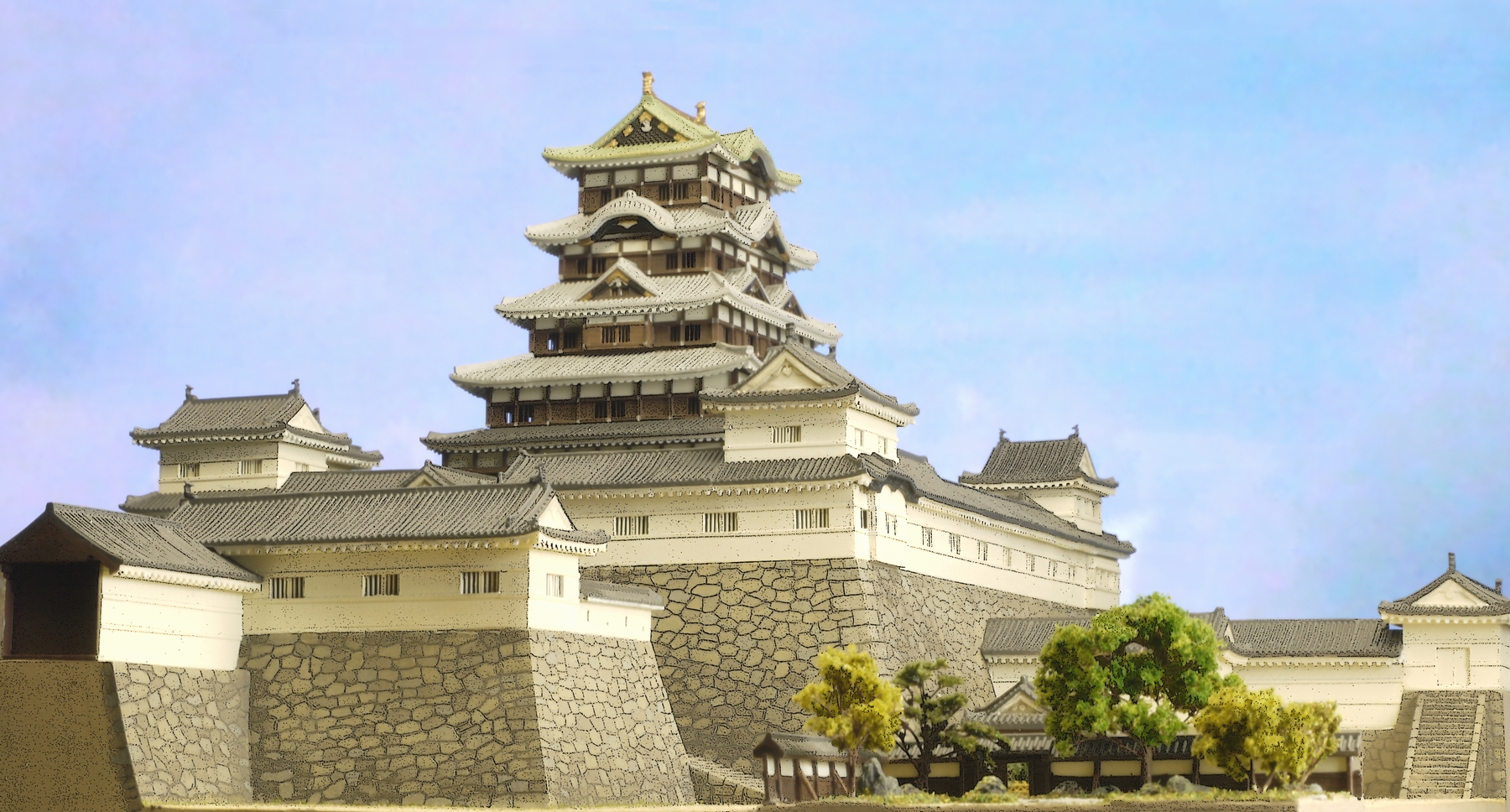

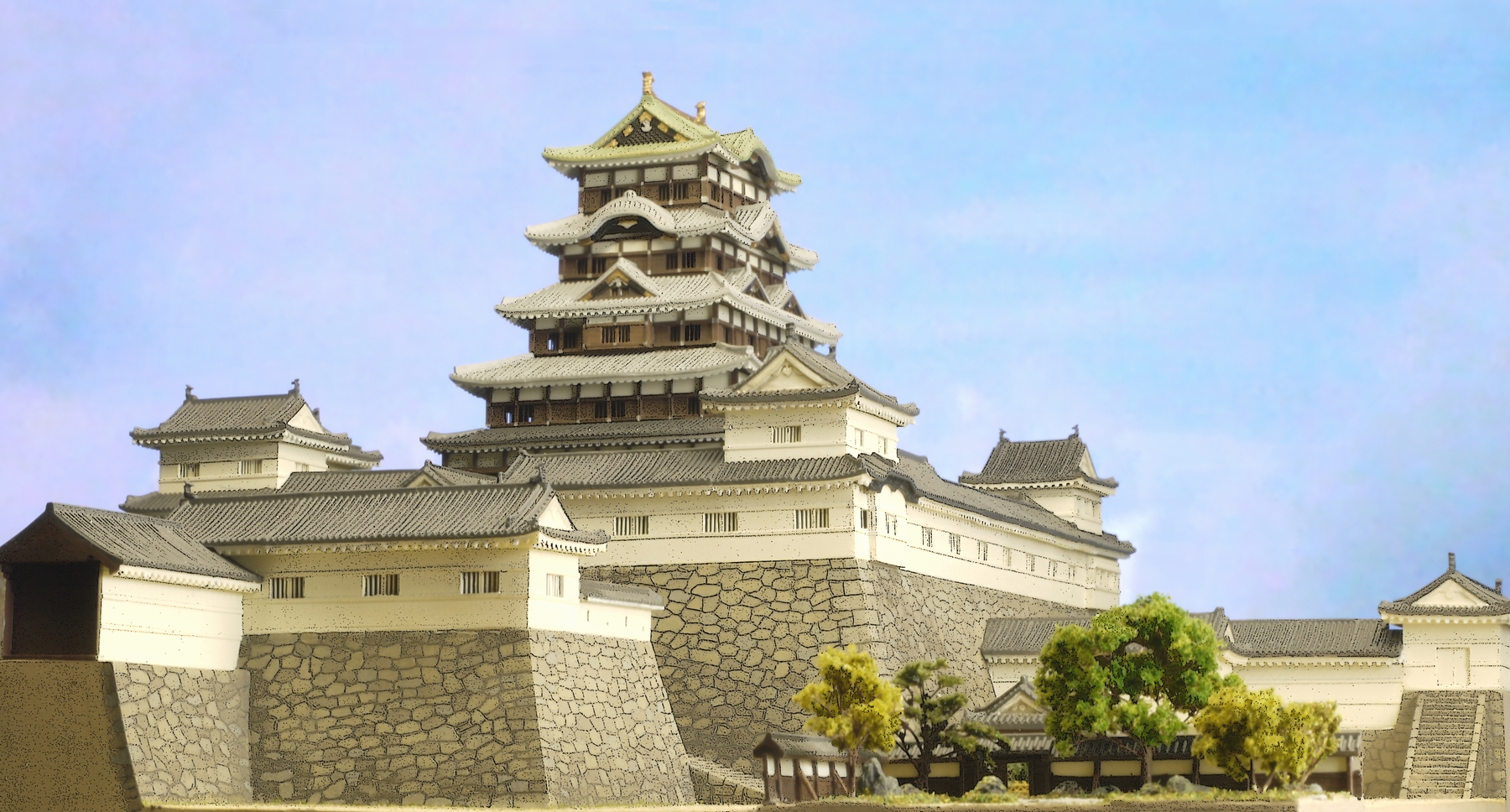

塗装は実際の駿府城の写真を見て、色具合を作っていったんですが、どうしても自分の頭の中にある色が影響してしまうのです。私の頭の中でのお城の石垣色は、九州方面・・・暗いグレー、四国、中国、近畿・・・明るいタン、中部・・・カラフル、関東以北・・・明るいグレーってな感じで先入観に支配されています。

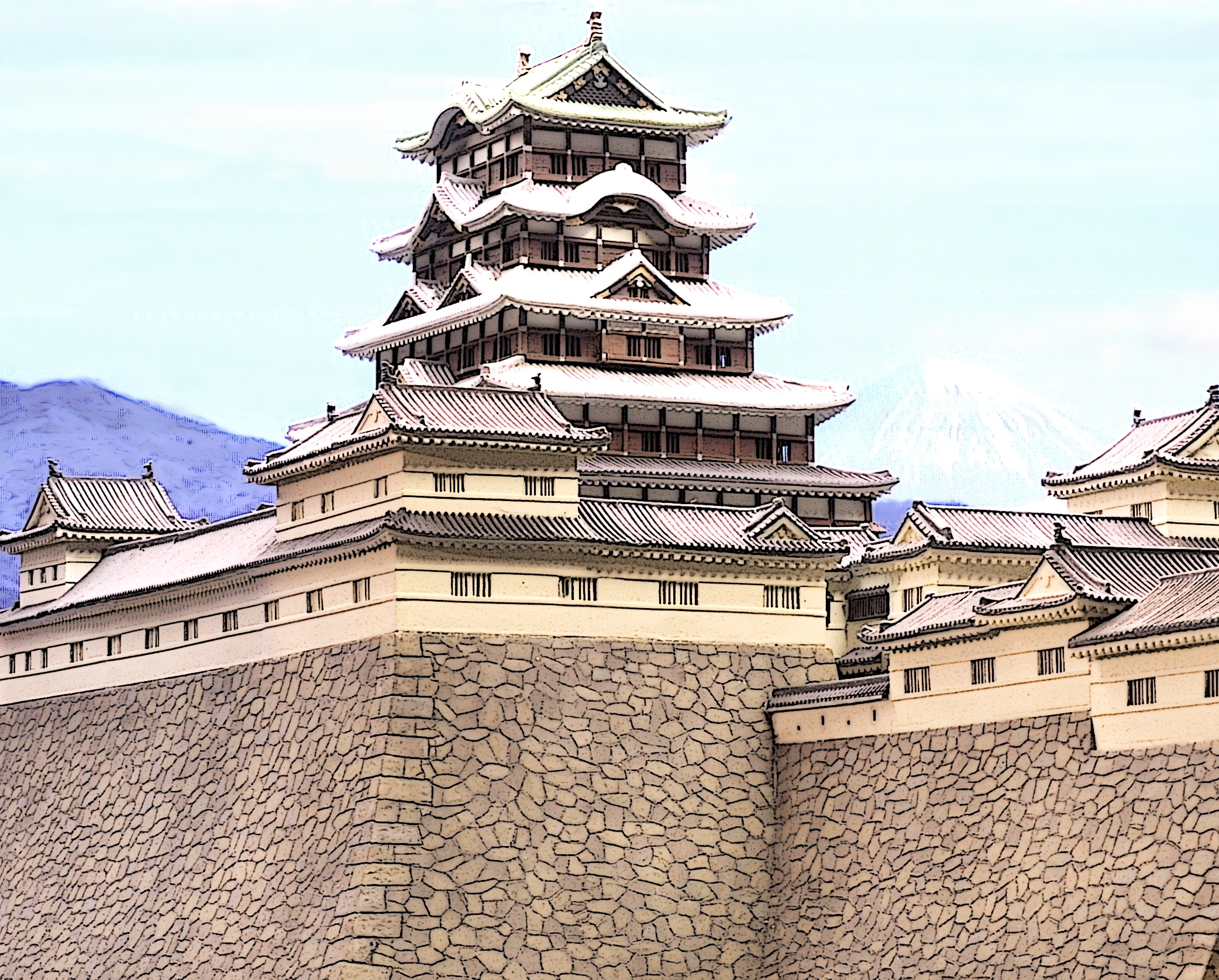

ようやく、駿府城天守台が出来上がったところですが、本ブログの「うり」の考察を加えておかなければなりません。

ようやく、駿府城天守台が出来上がったところですが、本ブログの「うり」の考察を加えておかなければなりません。