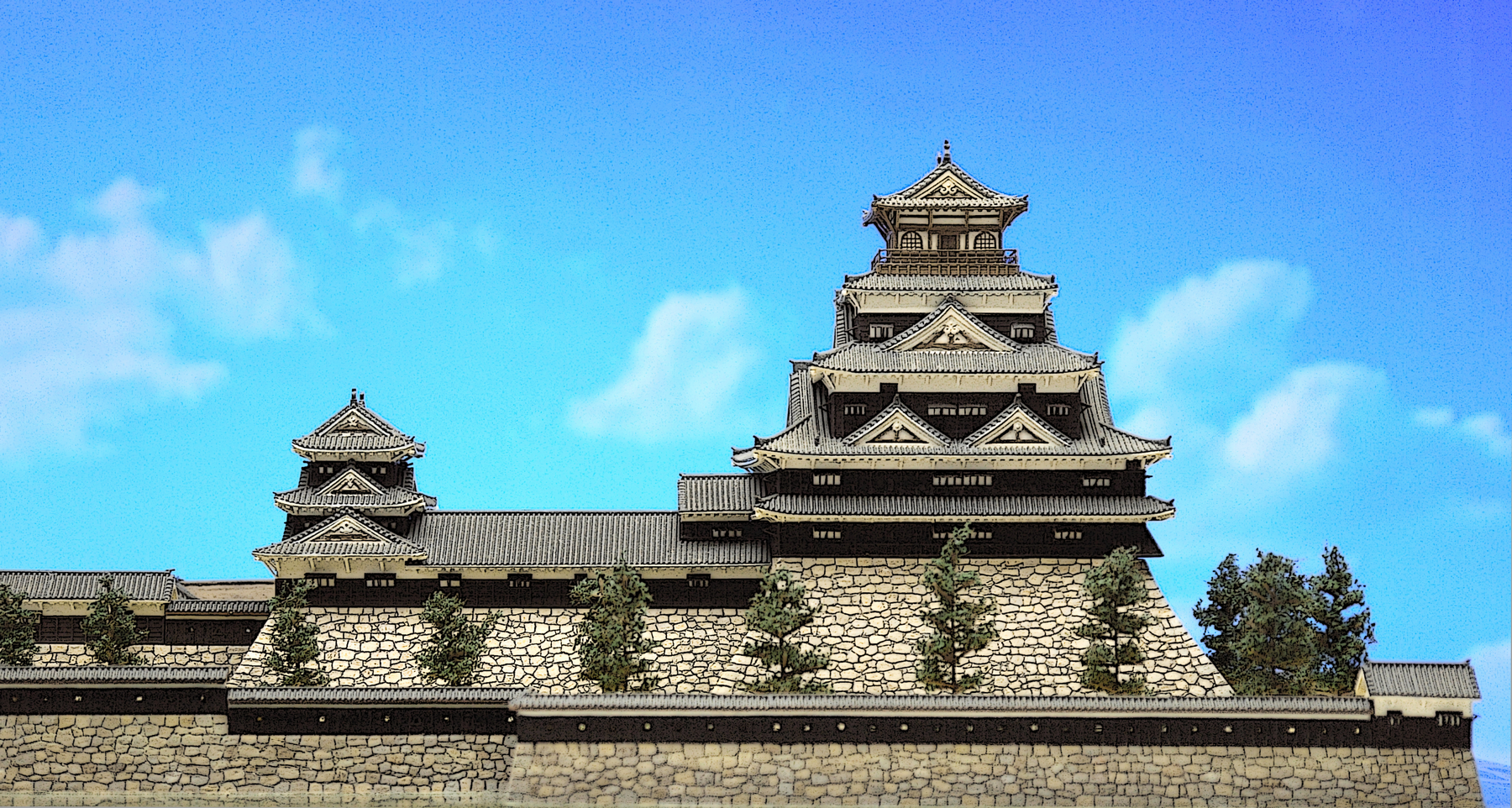

引き続き、童友社のDX広島城の制作記事です。旧ブログの焼き直しで申し訳ないですが、旧記事がけっこう参考にしていただいているようで、城男おすすめ石垣塗装法なども試しておられるようです。(少しパテの乾き度合いが微妙で上手くいかないといった記事でしたが・・・)

というわけで、お城プラモの石垣の塗装について私の手法をご紹介します。

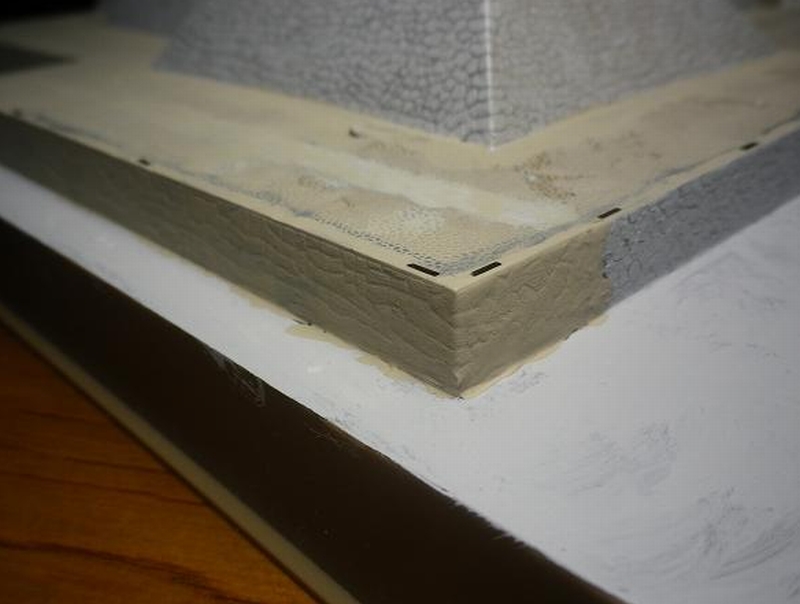

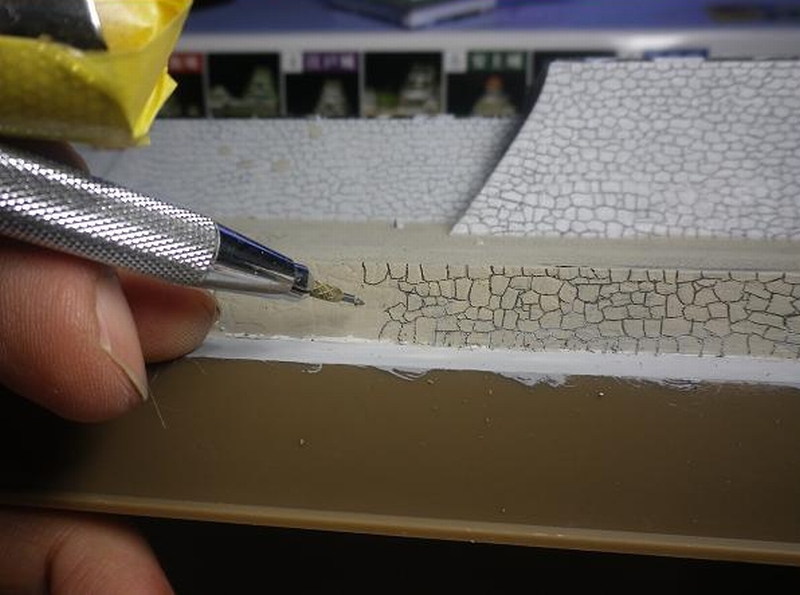

写真は前回ご紹介した土台の改造部分に、グンゼの溶きパテ白(500)とフラットベース(ラフ)、さらにタンなどの薄茶系の塗料を混ぜてドロドロの石垣ベースを作りました。それをツヤ消し黒で塗装した石垣表面にのせていき、石垣の基本色とします。これが完全に乾燥する前に石垣をケガいていきます。(乾燥してからでもいいですけど、削ってめくれ上がった線の両側部分は後に粗目の紙ヤスリで軽くあてて削り、石垣塗装表面全体をザラザラにするのがいいでしょう)

メーカーさんには悪いですが、もともとの石垣のモールド線は、まったく無視して、実物の写真などを参考に、深く細くケガいていくという感じです。広島城の腰曲輪の石垣については、だいたいの印象でケガいています。

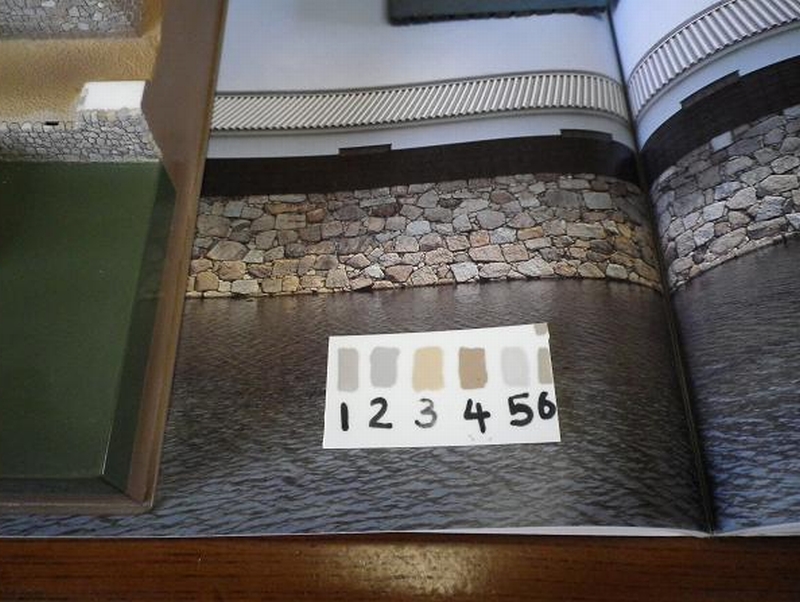

一応石垣がケガキ終わったら、本物の写真を用意して写真の石垣色を参考に調色します。この写真二の丸は、平成6年に復元されたものなので石垣も新しい状態です。写真で見る限り天守周辺の石垣はかなり古びたものとはなっていますが、完成からそれほどたっていない頃を再現したいので、この新しい石垣の色でいきます。

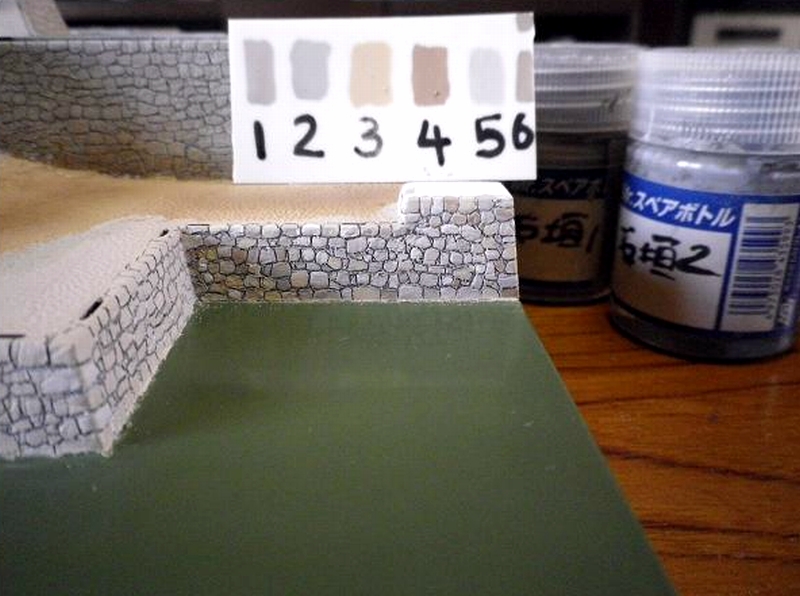

番号を振っていますが、1、2と6はお城プラモ駿府城で使っていた石垣色です。この写真の色の特徴を見てみると西日本のお城によくあるタン系、茶系の色の石があざやかです。色見本の3は、タンとセールカラーを1対1で作った色です。4はその色にダークアースを混ぜて作っています。難しいのは実物写真で白く見える石ですが、そのままだと、塗装したとき、どうしても浮いてしまうので、ややグレーを混ぜたりしています。

また、それぞれの色にはフラットベース(ラフ)も多量に混ぜていて、塗ったあとに半ツヤなどにならないようにしています。(フラットクリアーを後に吹けばいいと思われるかもしれませんが、光の当てる角度によっては独特の半ツヤが出るのでおすすめしません。)