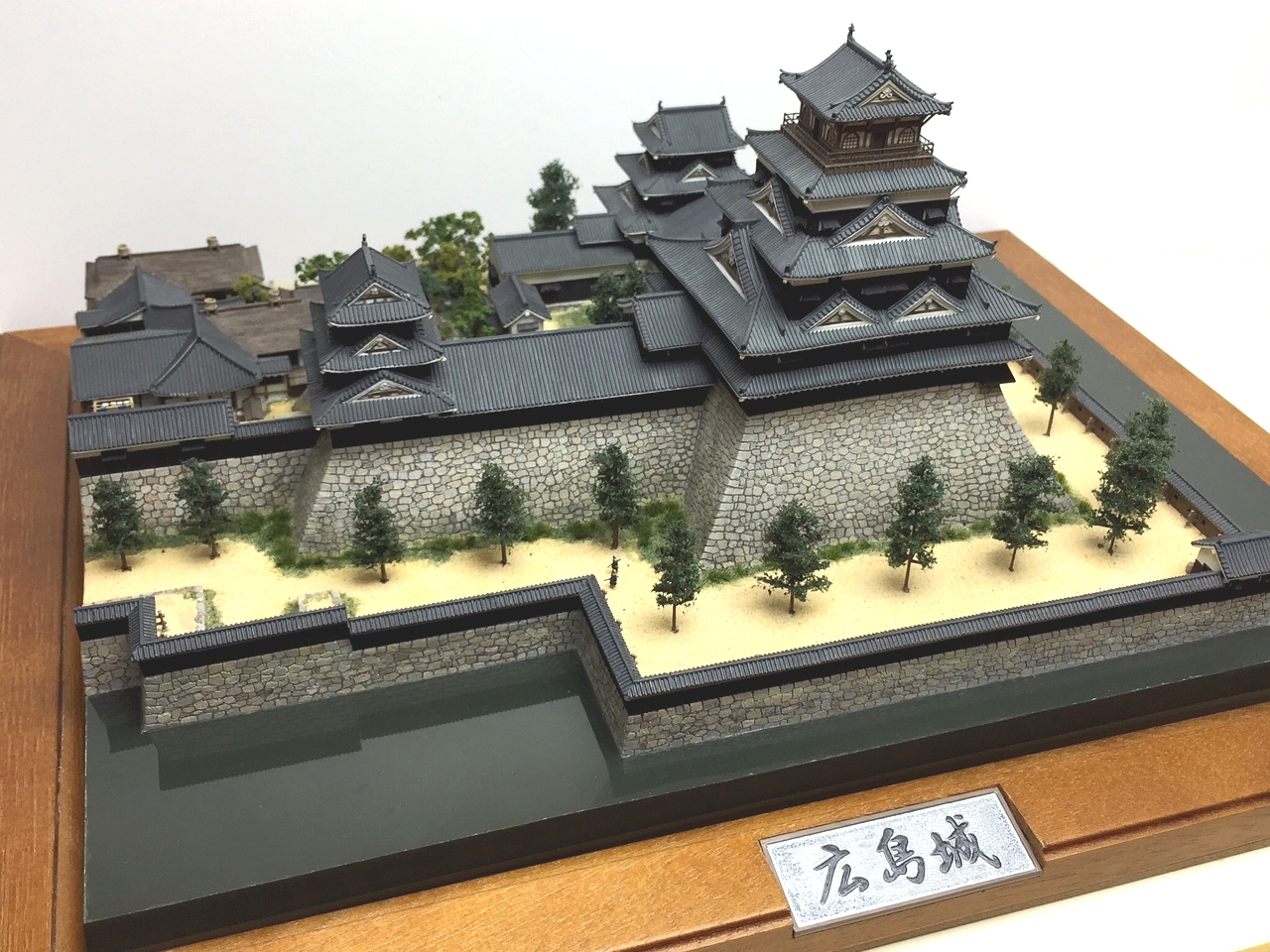

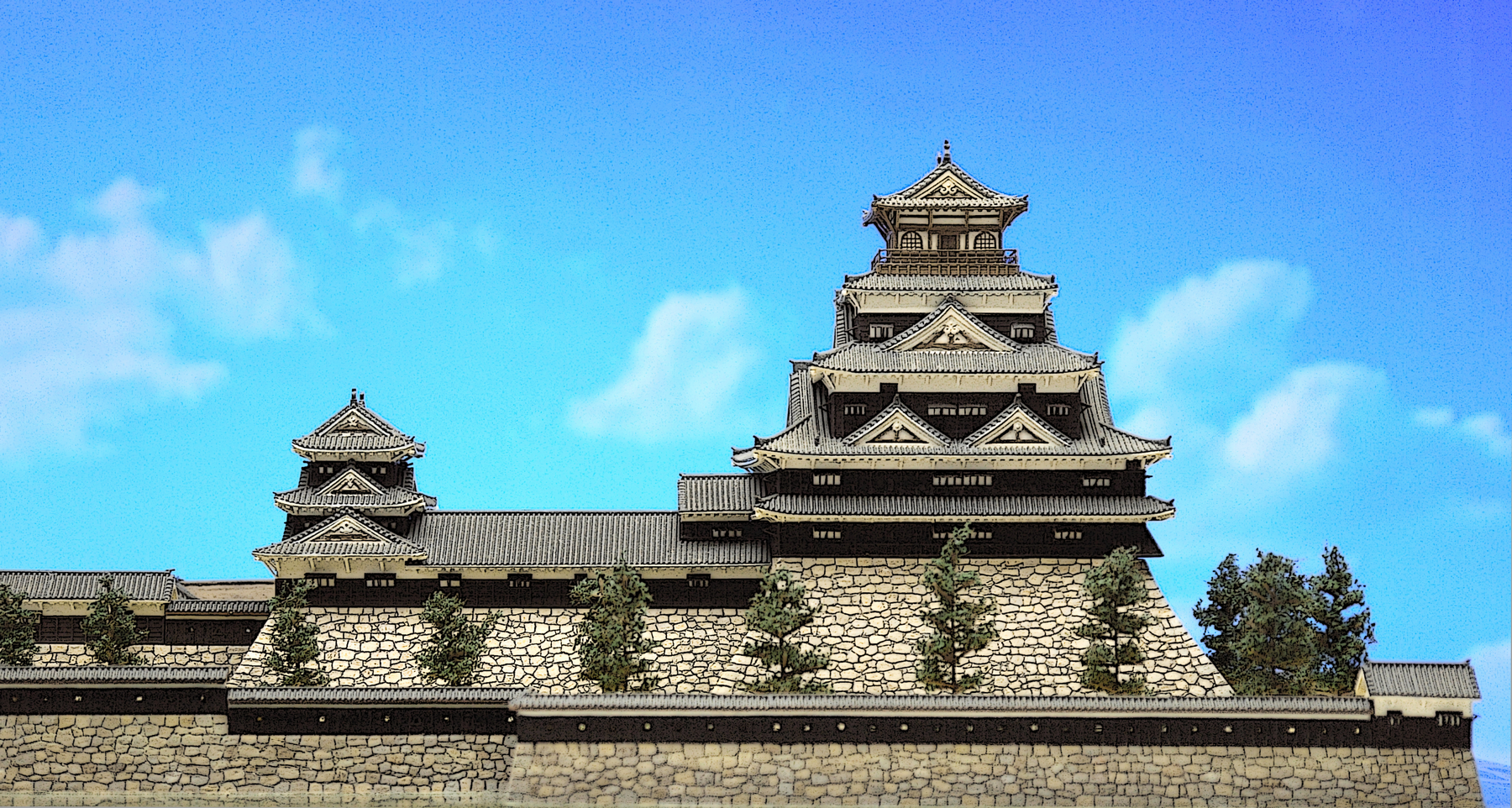

童友社DX広島城の制作の記事の続きです。本年も当ブログをご覧いただきありがとうございました。今年は、仕事などが忙しくお城プラモに力を注げませんでした。旧ブログの廃止もあって、今までの記事を残したくて再編したのですが、焼き直しですので面白いものではなかったかも知れません。お城プラモを始めようとする人の参考になればとは思っております。

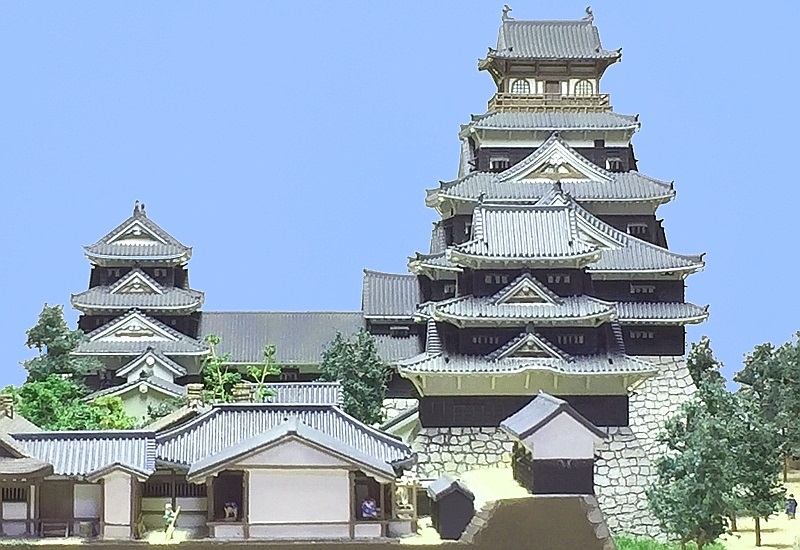

さて、今回は広島城プラモの最終回ということで、土塀、樹木の制作について書いておきます。広島城プラモキットの土塀についてですが、モールドが方杖らしき細かいものが入っており、想定としては白漆喰塗りということでしょう。

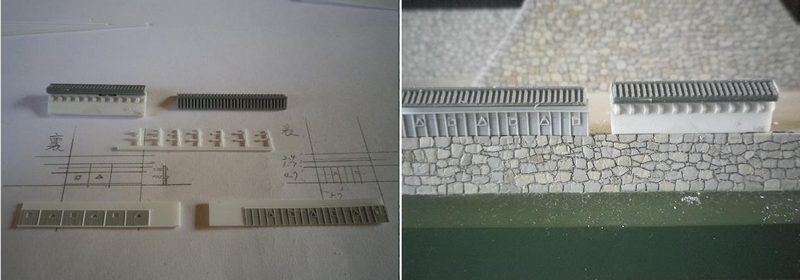

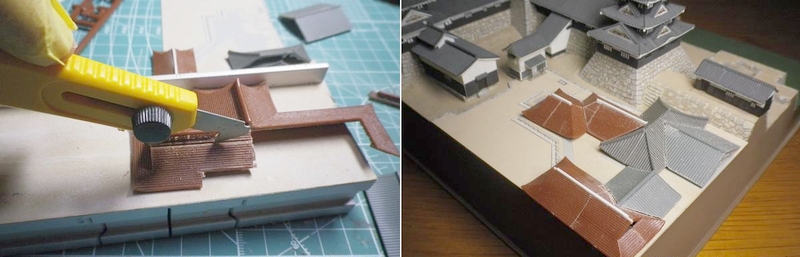

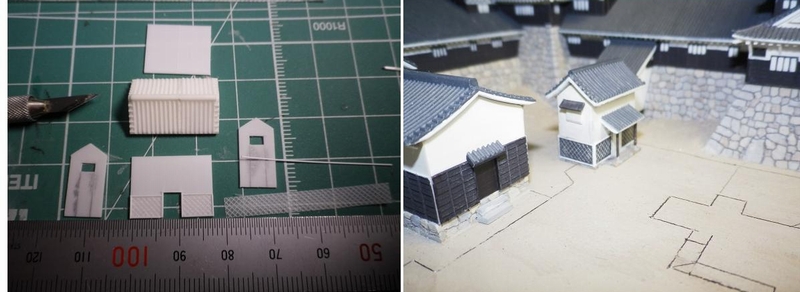

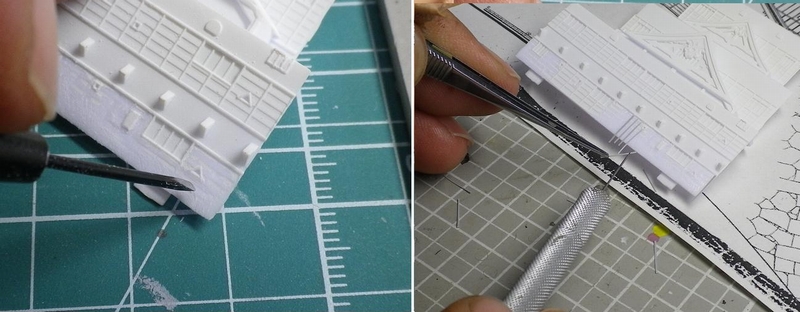

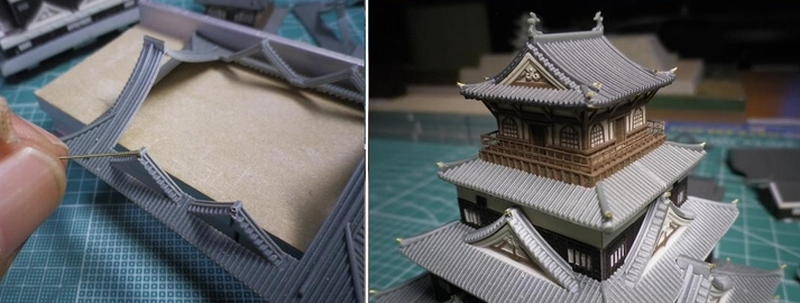

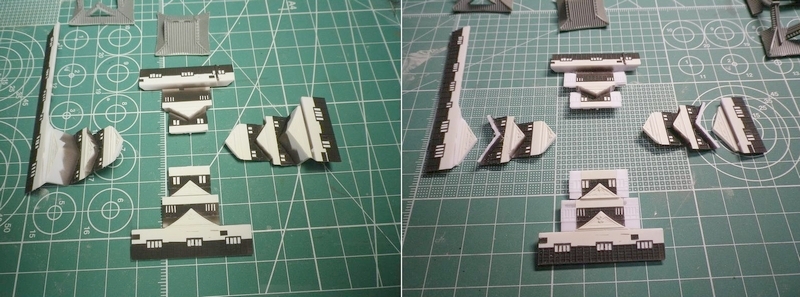

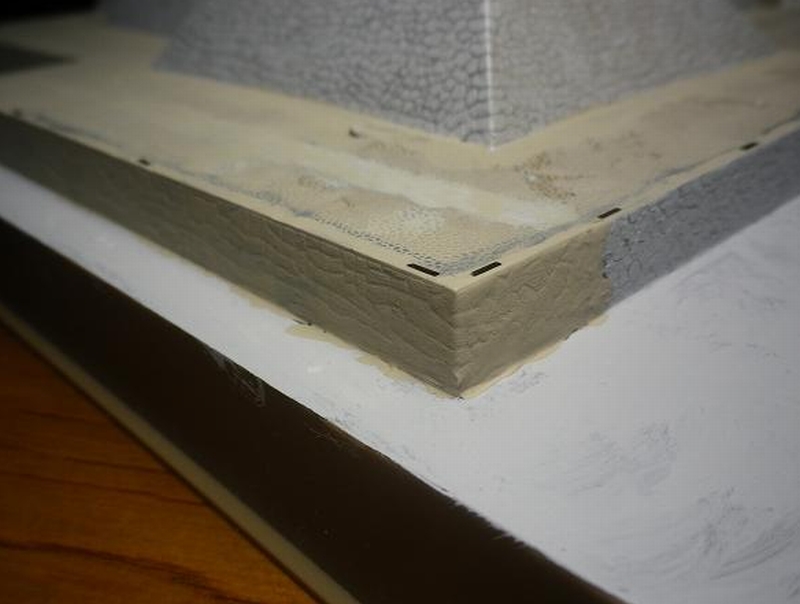

平成6年に復元された二の丸の土塀は、内側に控え柱を立てた様式で、本丸についても同様であったと三浦正幸先生は歴史群像広島城の中で触れておられます。土塀の図面は持っていないので、二の丸表御門の写真から1間を6.5尺として換算し土塀の高さを割り出し、自作することとしました。瓦屋根部分はキットのものを削って作ったものです。外側の下見板張りは、プラ板で作ったものです。右の写真に左が自作、右がキットの土塀です。

次の写真は、自作した土塀を型にとって、レジンキャストで複製したものです。(なかなか、ちゃんとした複製品ができなかったので、すべてつくるのとどちらが労力がかかったのかはわからないところで、おすすめしません。)

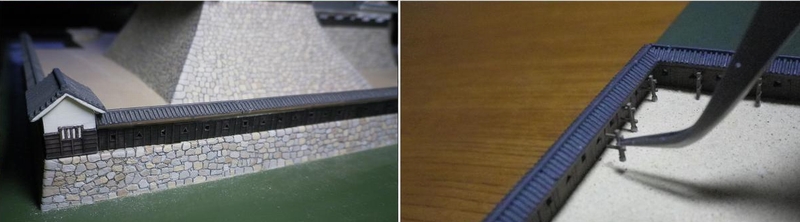

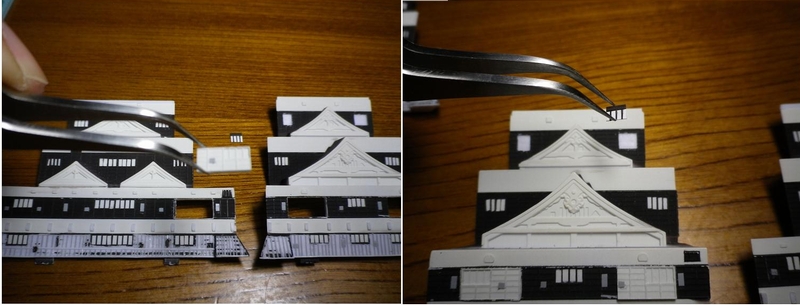

控え柱も土塀の裏側に取り付けていきました。実は手抜きでして、土塀の柱毎に立てるのを、一つ飛ばしで立てています。

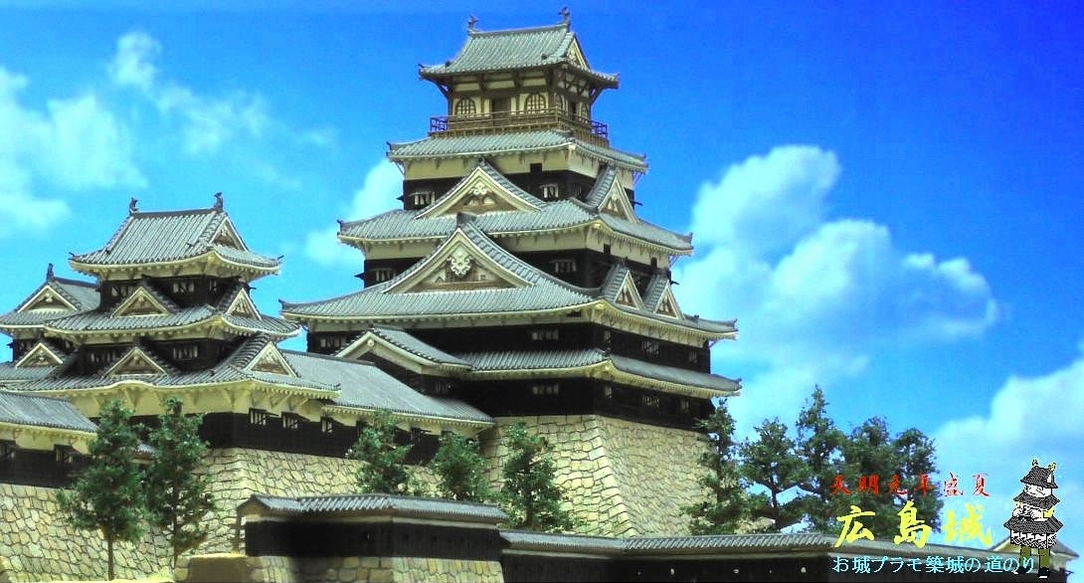

樹木については、ミニネイチャーという鉄道模型用のツタを細かくちぎり、プラランナーを熱して伸ばしたもので作った樹木の幹と枝に、瞬間接着剤で取り付けていったものです。それらしく見えるようにするためには、葉っぱのほうをできるだけ細かくちぎり、樹木の中心部分はスカスカにしておくことです。いろいろなお城プラモの完成写真をネットで拝見させていただきますが、おしいかなモコモコが多いですねえ。

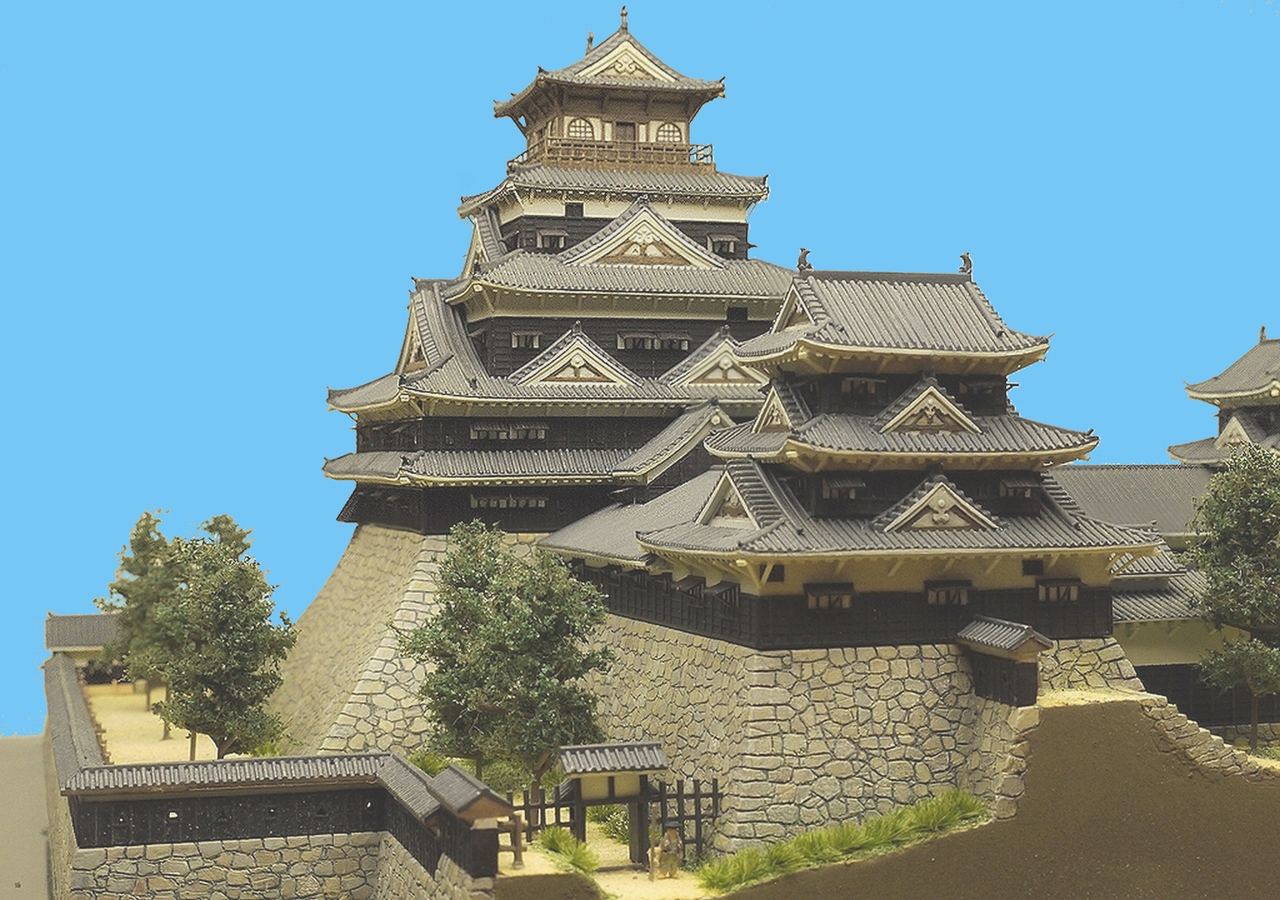

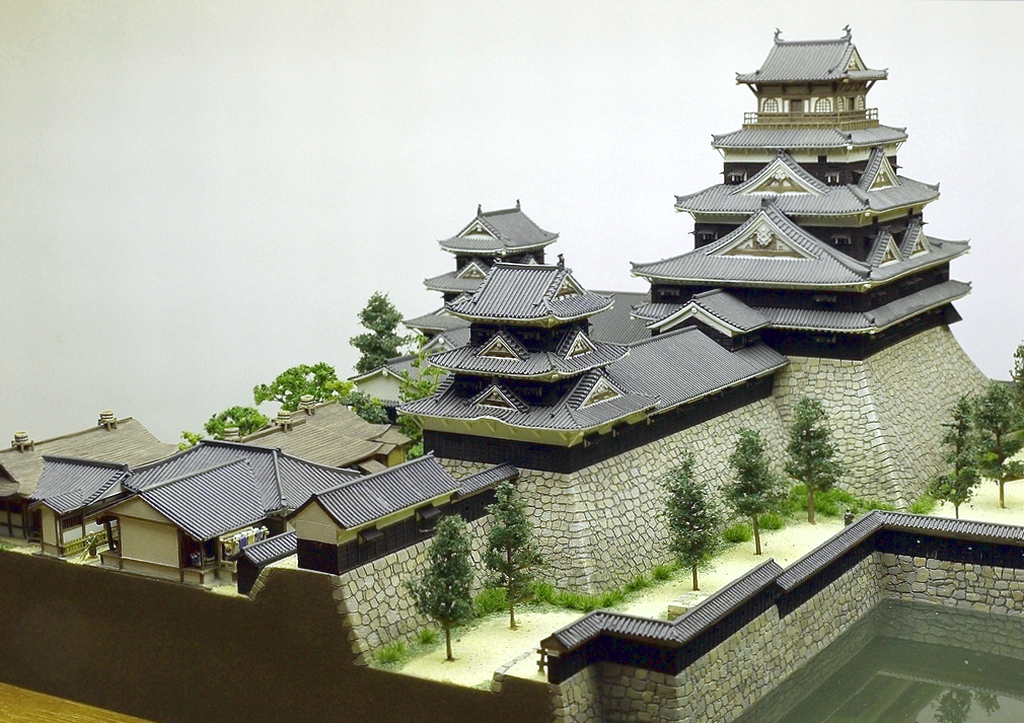

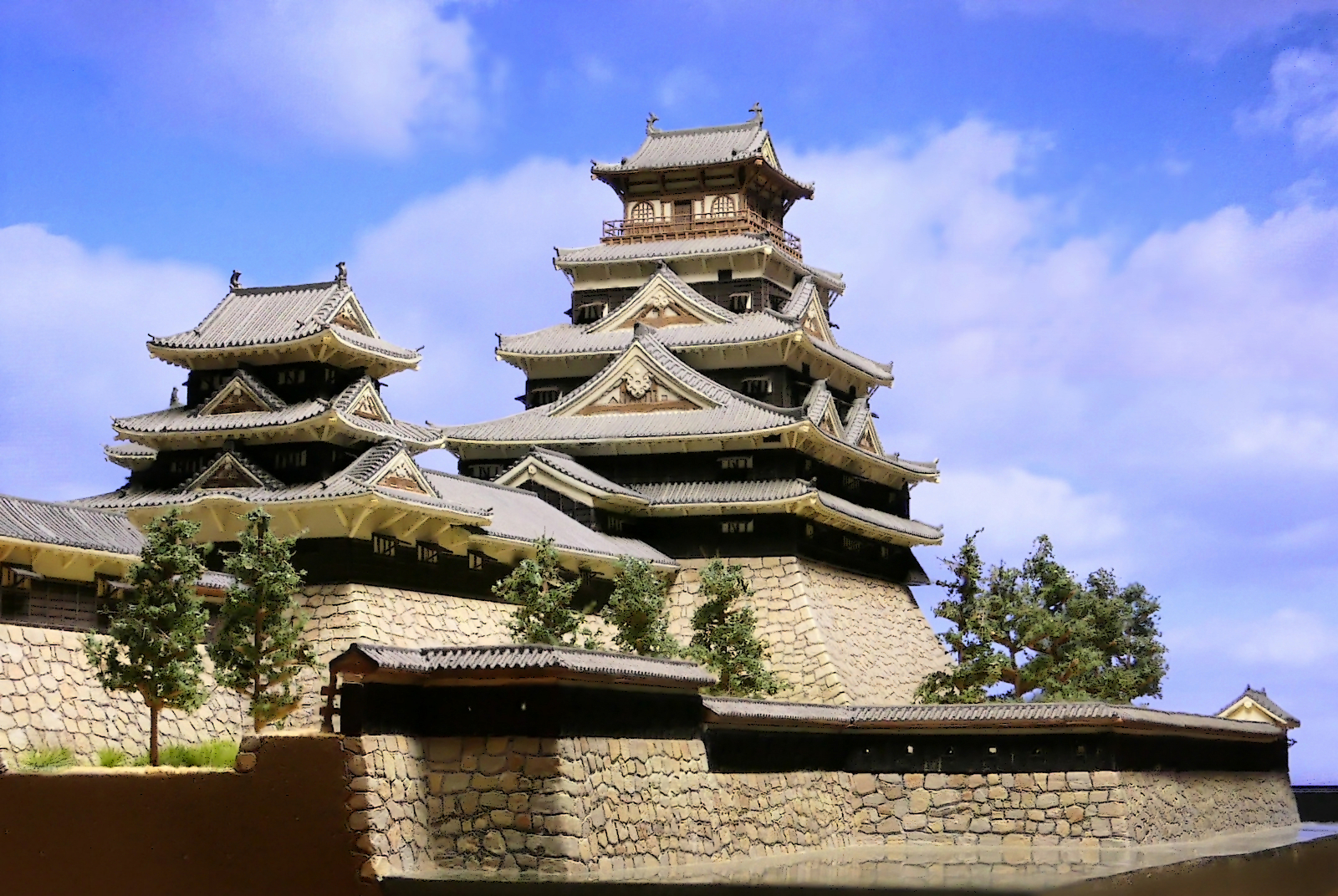

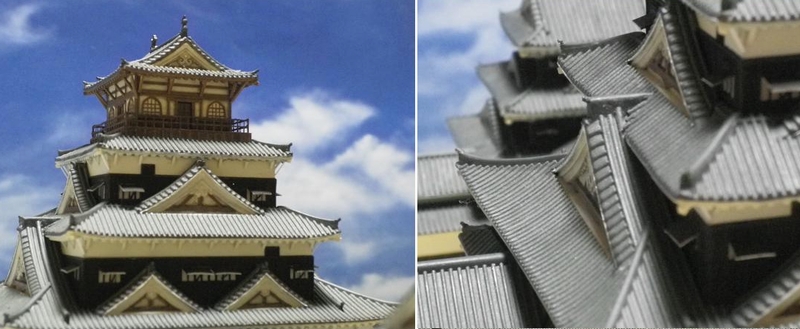

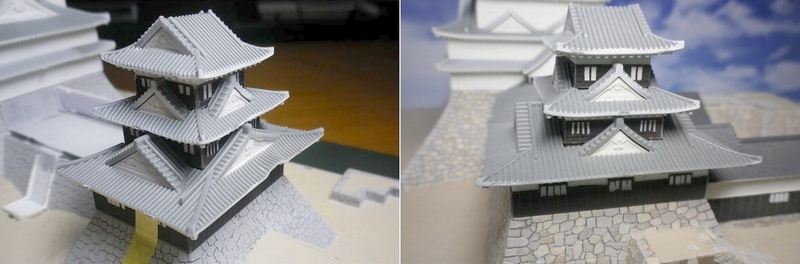

ざっと、いままで説明したディテールアップで、広島城プラモを完成させたものです。あと、モデラーズエキスポ2014のコンペに応募するために、フィギュアを追加しておりますが、それはまた、別の機会にでも紹介いたしましょう。ちなみにこの広島城プラモ「天明元年盛夏 広島城」は、モデスポコンペに入賞させていただきました。(自分で書いとかないと記録に残らないですからねえwww)

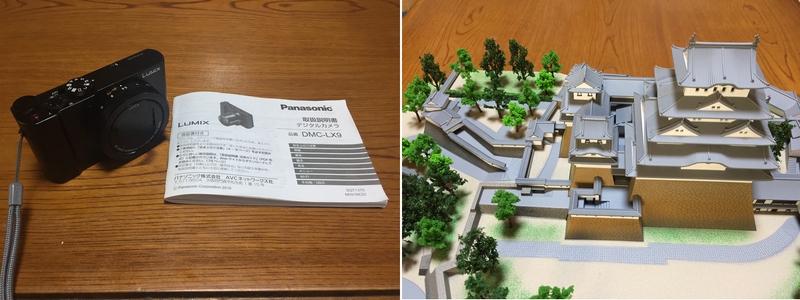

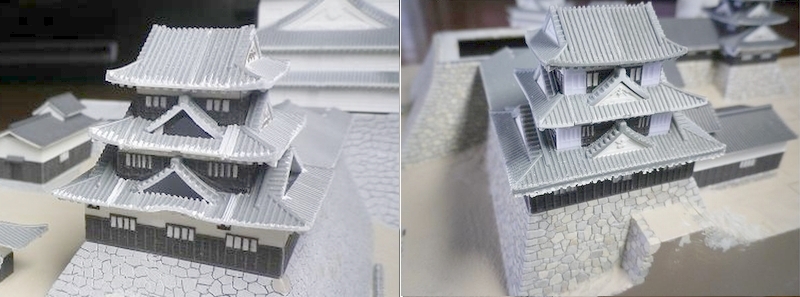

ここ数カ月かなりお城プラモ作成モチベーションがさがってもいましたので、というかそれを理由に東京マルイの姫路城を購入してしまいました。あと、城男作者にお城プラモ撮影用に欲しかったパナソニックのDMC-LX9をねだっていると、なんと本当にプレゼントしてくれたのでした。(ひえー)そんな訳で、とても幸せな年末を迎えています。次回は、この姫路城を紹介させていただきます。まだまだ、LX9(ひとつ前の写真など)使いこなせないですが、今後は、これでお城プラモを撮影していくことにいたします。

ご覧いただいているみなさまが良いお年を迎えられますようお祈り申し上げます。

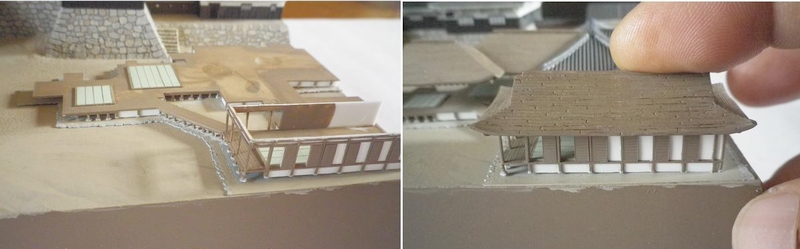

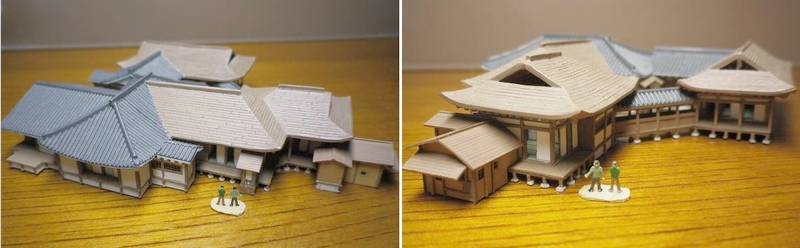

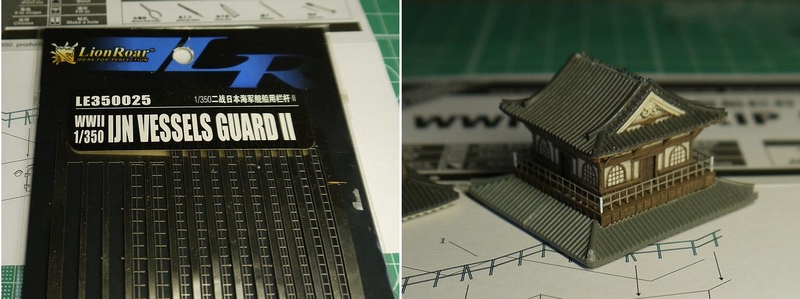

模型化する御殿では、座敷が多く、いくつかの部屋をのぞき込めるように畳敷の部分も作っています。

模型化する御殿では、座敷が多く、いくつかの部屋をのぞき込めるように畳敷の部分も作っています。

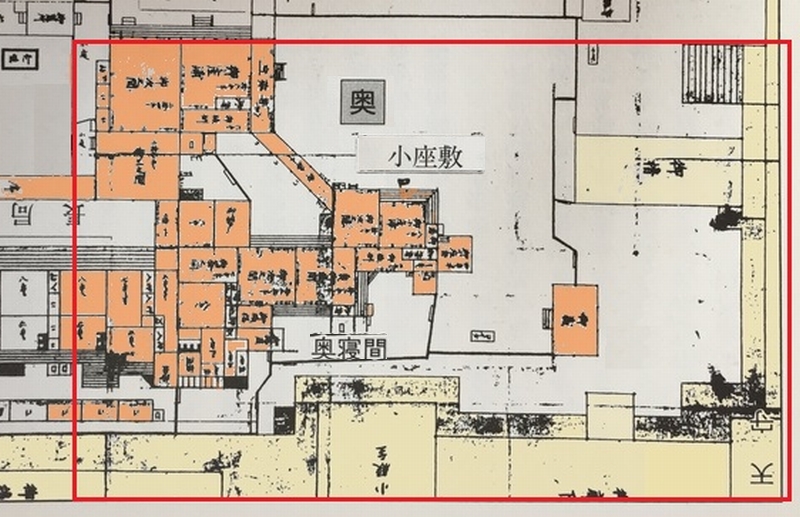

「御城御屋形絵図」には御蔵と記された建物もあります。大天守のふもとで、奥まった場所なので、おそらく家宝などが収められていたのでしょう。外見に根拠はありませんが、なまこ壁の2階建ての蔵にしました。

「御城御屋形絵図」には御蔵と記された建物もあります。大天守のふもとで、奥まった場所なので、おそらく家宝などが収められていたのでしょう。外見に根拠はありませんが、なまこ壁の2階建ての蔵にしました。 この広島城プラモ御殿の「うり」の一つが、茶室「待庵写し」でして、前掲「御城御屋形絵図」には単に御小座敷と記されているだけですが、大きさなどから、茶室と解釈できる建物が御殿北西隅にあります。「待庵」とは、千利休作と信じうる唯一の現存茶室(wikiによる)で、この小座敷(茶室)が待庵を模しているかどうかは、根拠史料はありませんが、私が1/350で待庵を作ってみたかったので置いてみた訳です。当然、茶庭も周辺に作りますが、樹木、置石の位置など私の想像のものとなっています。

この広島城プラモ御殿の「うり」の一つが、茶室「待庵写し」でして、前掲「御城御屋形絵図」には単に御小座敷と記されているだけですが、大きさなどから、茶室と解釈できる建物が御殿北西隅にあります。「待庵」とは、千利休作と信じうる唯一の現存茶室(wikiによる)で、この小座敷(茶室)が待庵を模しているかどうかは、根拠史料はありませんが、私が1/350で待庵を作ってみたかったので置いてみた訳です。当然、茶庭も周辺に作りますが、樹木、置石の位置など私の想像のものとなっています。 一応本丸御殿部分もあらかた完成した写真です。待庵写しの間口が1センチ弱ですので小さなものですが、まあ私のテクではこのあたりが限界です。

一応本丸御殿部分もあらかた完成した写真です。待庵写しの間口が1センチ弱ですので小さなものですが、まあ私のテクではこのあたりが限界です。 茶庭周辺の俯瞰写真です。

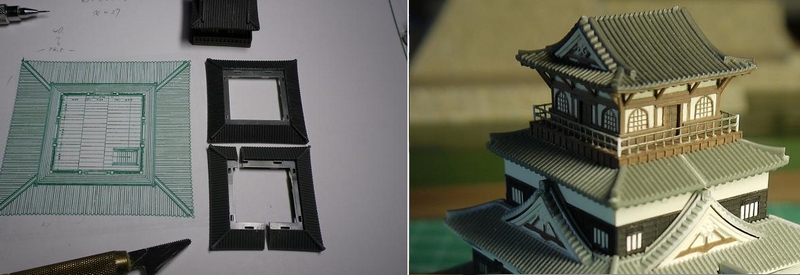

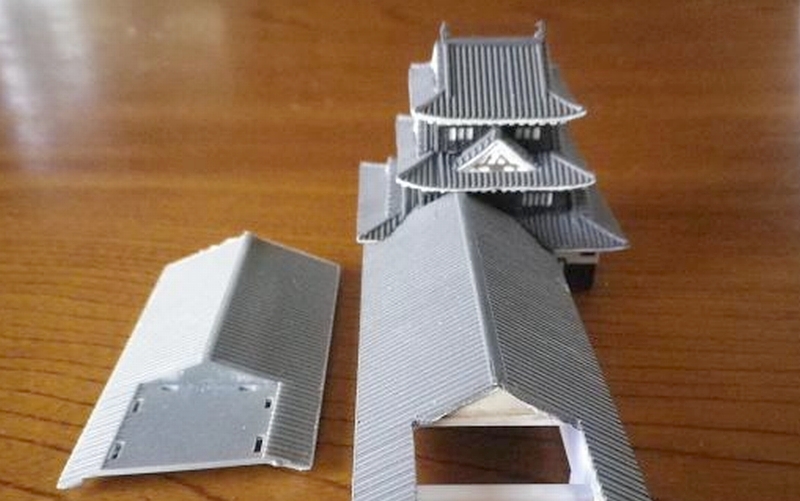

茶庭周辺の俯瞰写真です。 長局につづく御殿の屋根です。次回は、土塀やその他こまごまとしたストラクチャーについて記事にするつもりです。旧記事の再編集っていうのもけっこう時間をとられてしまうもので、なかなかお城プラモ築城作業に入れませんねえ。

長局につづく御殿の屋根です。次回は、土塀やその他こまごまとしたストラクチャーについて記事にするつもりです。旧記事の再編集っていうのもけっこう時間をとられてしまうもので、なかなかお城プラモ築城作業に入れませんねえ。

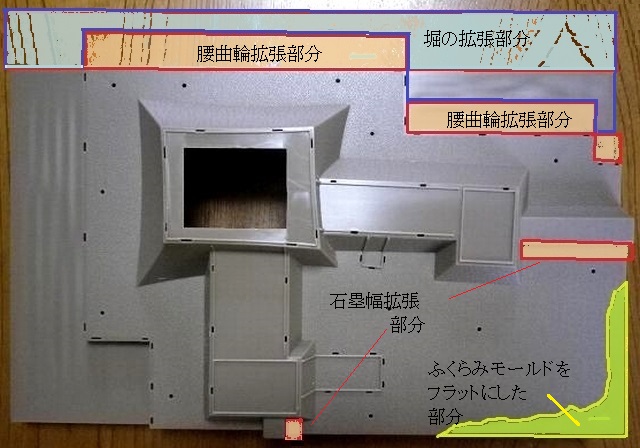

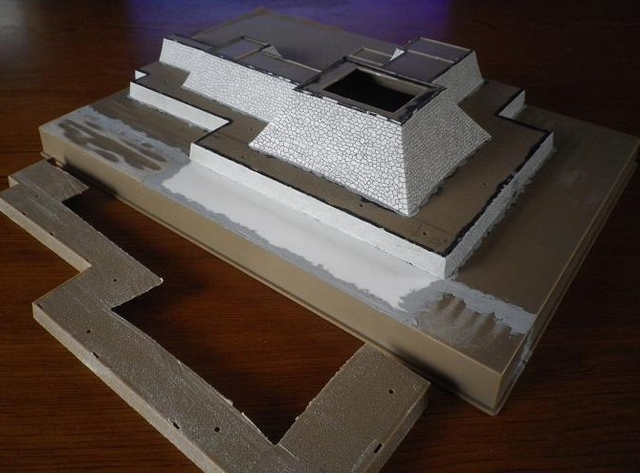

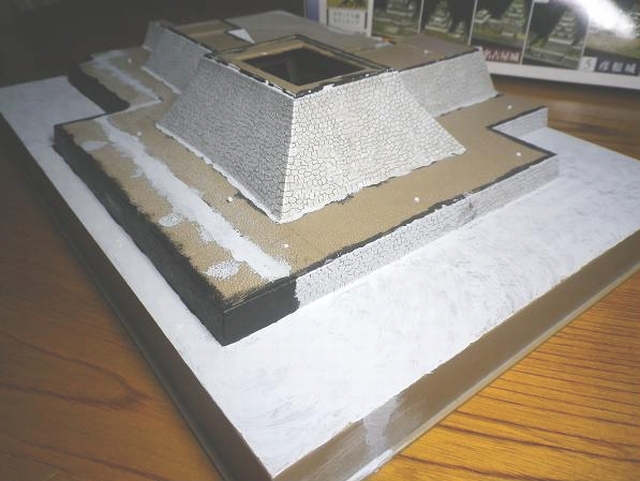

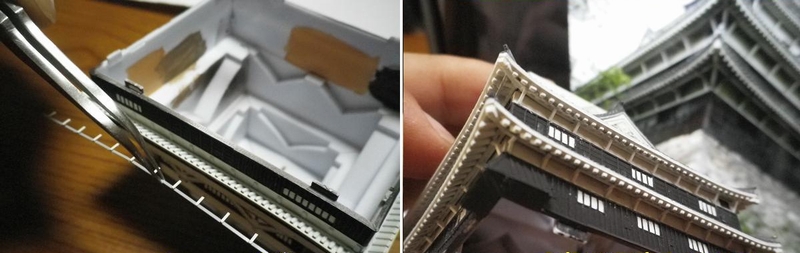

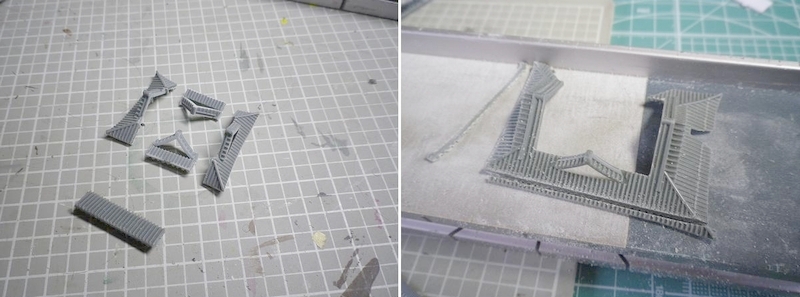

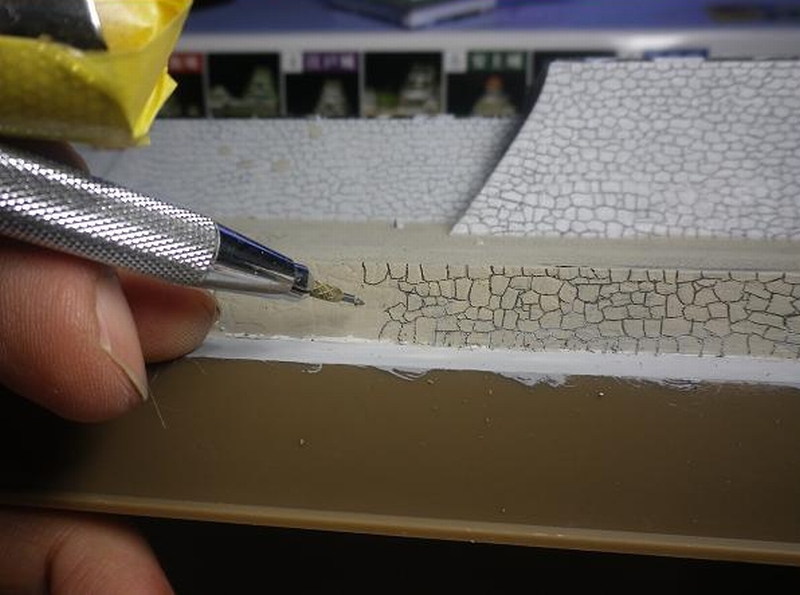

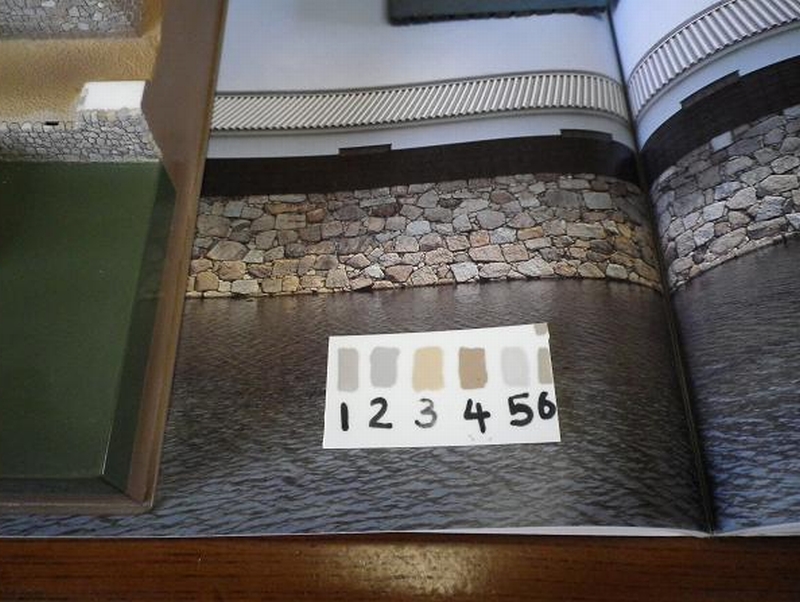

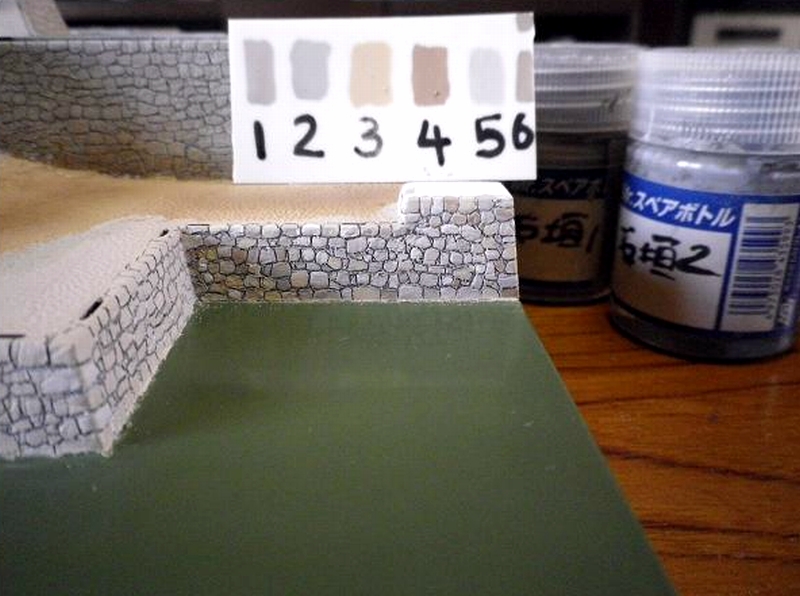

しかしです。石垣のモールドがどう見ても実物取材されていないのが気に入らず、さらに天守北側の腰曲輪が短くデフォルメされていたので、少しがっかりして、できる限り正確な姿にしてやろうと火がついてしまったのでした。(早々に初心者向けお城プラモ制作記事から撤退です。)

しかしです。石垣のモールドがどう見ても実物取材されていないのが気に入らず、さらに天守北側の腰曲輪が短くデフォルメされていたので、少しがっかりして、できる限り正確な姿にしてやろうと火がついてしまったのでした。(早々に初心者向けお城プラモ制作記事から撤退です。)