いつもお城プラモ築城の道のりをごらんいただきましてありがとうございます。

少々身辺整理の必要が生じておりまして、少しブログの更新をしばらく空けさせていただきます。せっかく楽しみにしていただいている方々には、ご迷惑をおかけいたします。このブログ自体は齢を重ねた後の道楽にするために開設したものですから、その初心は今も持っておりますし、止めるつもりはございません。しばらくのお時間をば、どうかいただきますように・・・

いつもお城プラモ築城の道のりをごらんいただきましてありがとうございます。

少々身辺整理の必要が生じておりまして、少しブログの更新をしばらく空けさせていただきます。せっかく楽しみにしていただいている方々には、ご迷惑をおかけいたします。このブログ自体は齢を重ねた後の道楽にするために開設したものですから、その初心は今も持っておりますし、止めるつもりはございません。しばらくのお時間をば、どうかいただきますように・・・

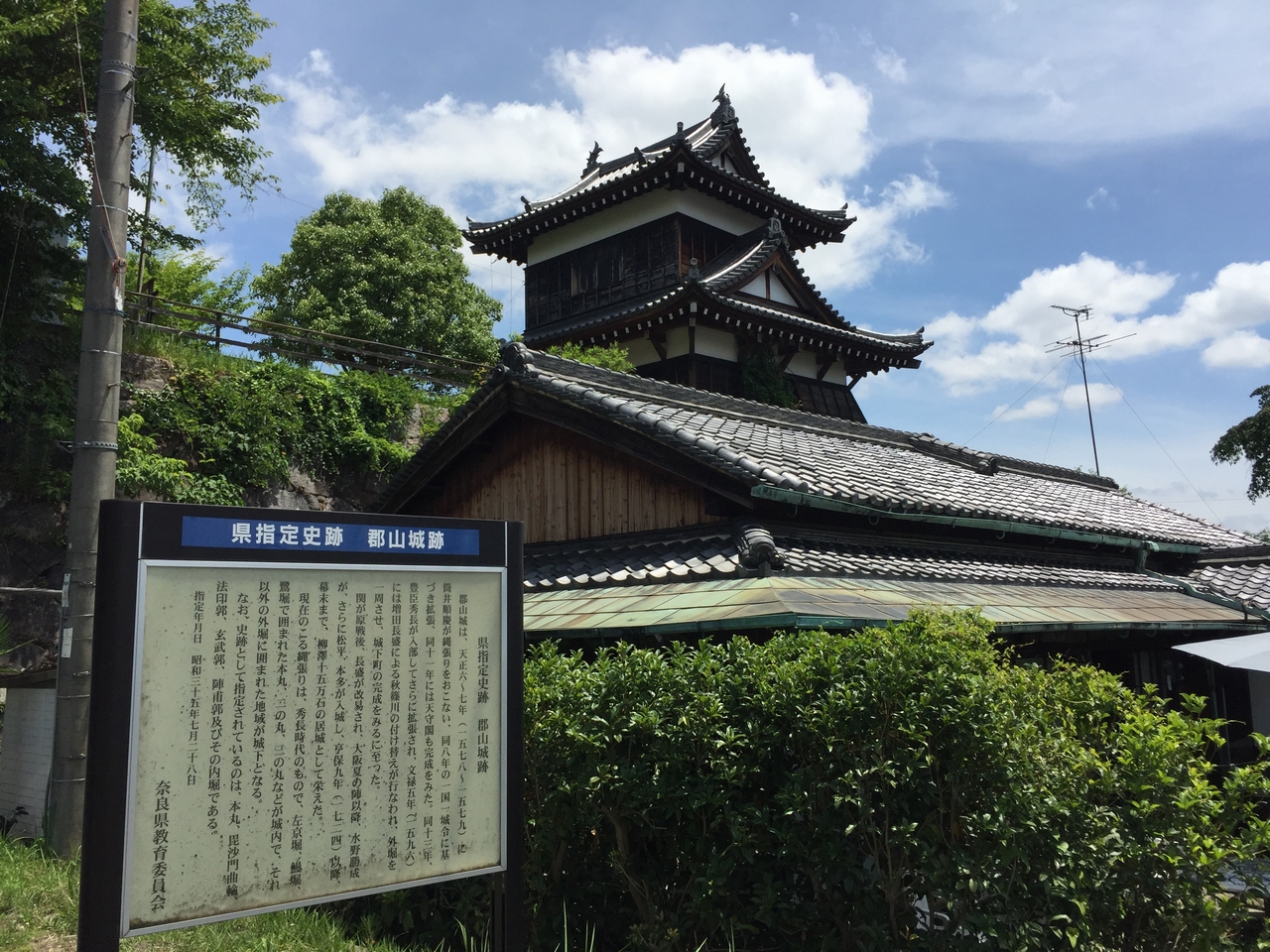

今回は、大和郡山城の訪問記です。 梅雨の合間の晴れた日にバイクを駆って訪ねてきました。地元もけっこうこのお城に力を入れていて、近年天守台自体に手すりを取り付けたり、整備も進められてきており、余計な木々も刈り取られ、見晴らしもよく見学しやすくなっています。

梅雨の合間の晴れた日にバイクを駆って訪ねてきました。地元もけっこうこのお城に力を入れていて、近年天守台自体に手すりを取り付けたり、整備も進められてきており、余計な木々も刈り取られ、見晴らしもよく見学しやすくなっています。

奈良は寺社勢力が強力で、武士にとっては難治の国でした。豊臣時代に秀吉の弟である秀長が上手に治めることに成功し、その拠点がここ郡山城であった訳です。

ところで、奈良県には県庁所在の奈良市に大きなお城がないので、有名なお城ってなんだっけとなかなか思いつかないところで、松永久秀の多聞城、筒井氏の筒井城、龍王山城などあったことはあったのですが、それぞれ信長によって取り壊されています。集約する形で、この郡山城と奈良盆地の南を押さえということで、旧ブログで訪問記を書いた高取城となり、従って、ここ大和郡山城が奈良県代表のお城と言うべきなのでしょう。下の図はグーグルアースのもの。

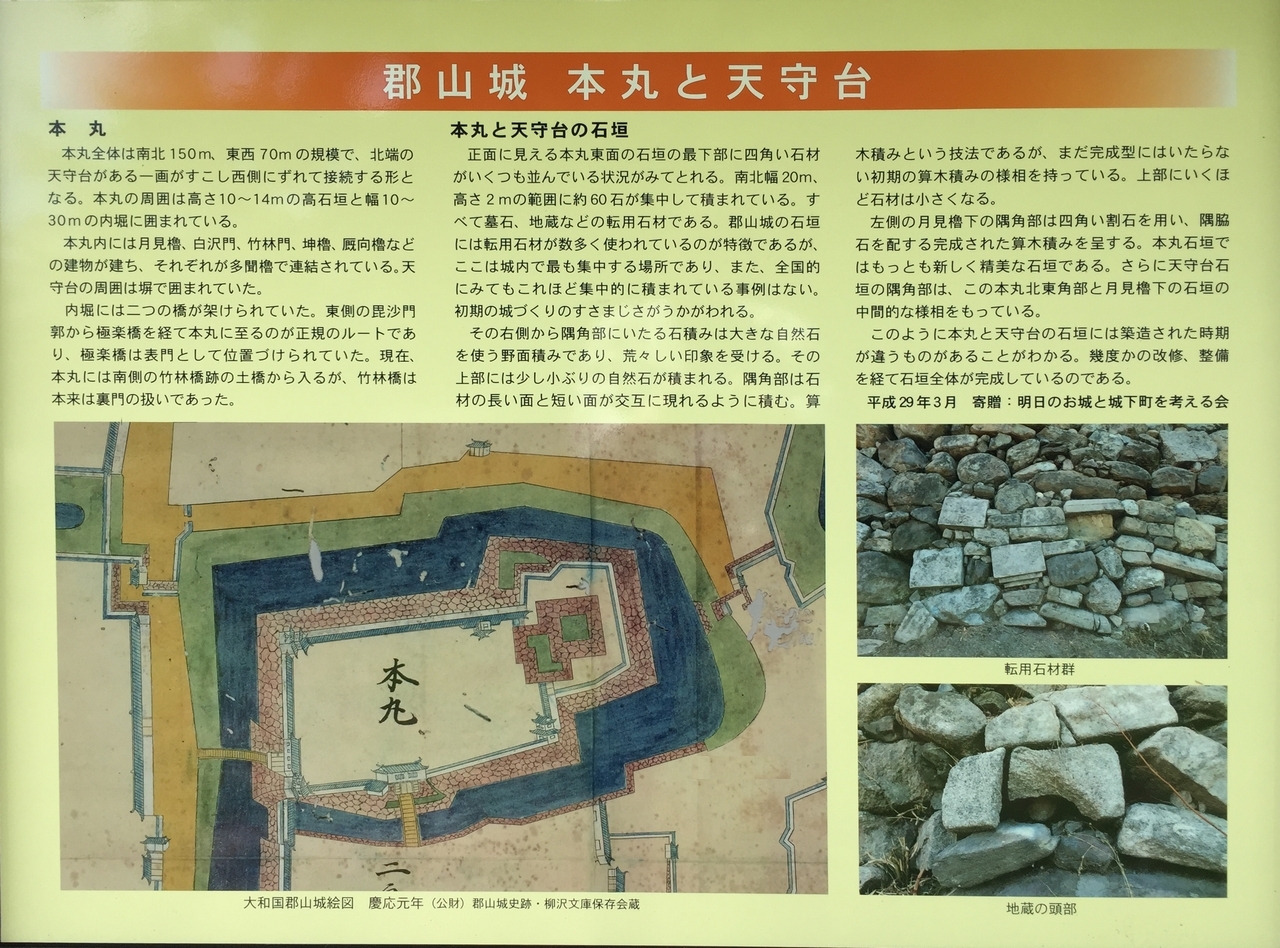

天守で言うならば、以前NHKBSで放送されたザ・プレミアム「二条城~戦国から太平へ~」で千田嘉博先生によると豊臣秀長の大和郡山城天守が二条城天守へ移築されたとのことでしたから、なかなか話題性の高いお城ではあるのです。下の図は二の丸にあった説明パネルの写真ですが、天守台には建物が描かれていませんね。持っていかれたままで、少し寂しい感じもします。

ちなみに奈良産業大学・郡山城CG再現プロジェクトといことで、CGによる復元もされています。なかなか精緻に作られていて、良いではないですか。

天守台自体については、松平忠明が城主であった時代(1630年代)に積みなおしされたものとされており、二条城へ移築された根拠が、天守台の発掘により見つかった礎石であるとすると、辻褄が難しいような気もするのですが、研究が進んでほしいところです。

次の写真は、昭和62年に再建された追手向櫓で追手門側から見ています。この櫓が、今のところ郡山城のシンボルとなっていますね。

次の櫓は、追手東隅櫓で、内側から撮影したものとなっています。常盤郭南東角を守る役目をもっています。

次の写真は二の丸から本丸へ続く土橋のような部分です。どうもここが気になっておりまして、奈良産業大学・郡山城CG再現プロジェクトでは明確に描かれていませんが、古図では多聞櫓がこの上に掛けられていたようです。両側が石垣で多聞で本丸までつなぐ・・・珍しいような・・・他の城にこんなのあったかなあ?すぐに思い浮かびません。

ほぼこの土橋に並行して、かつて極楽橋という木橋が掛けられており、現在これを復元するための発掘調査などが行われていました。お城としての復元が進んでいくというのは、ほんとうに喜ばしいことだと思うところです。またの訪問が楽しみではあります。

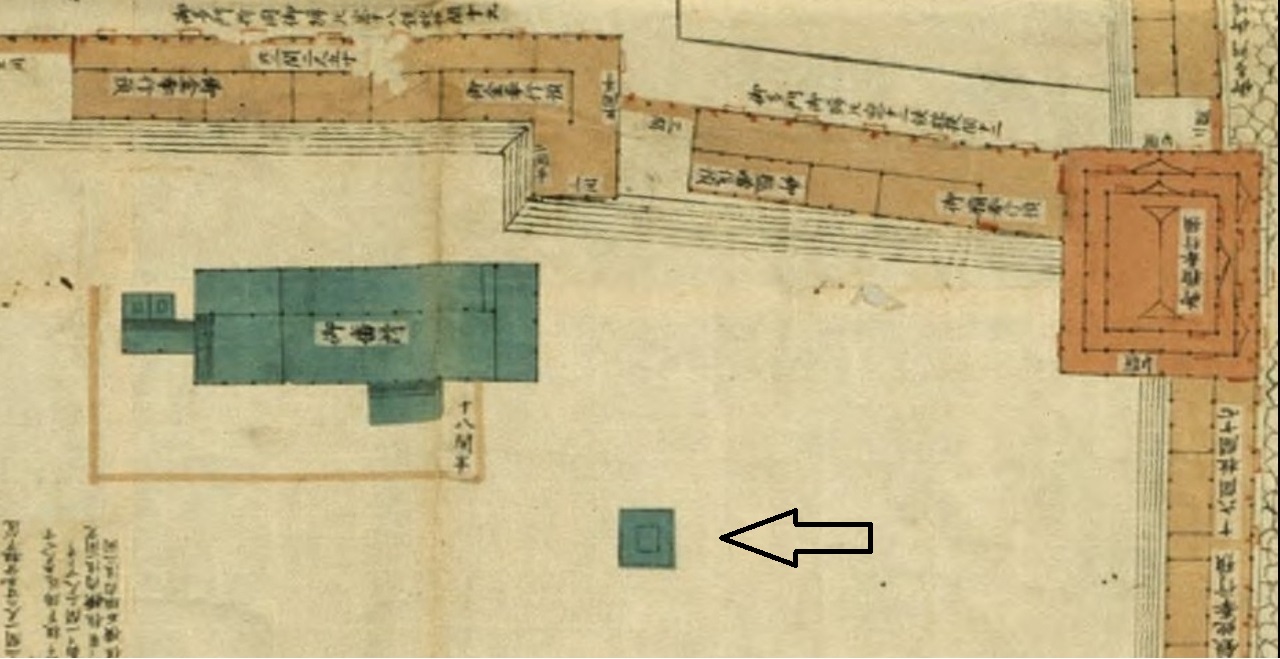

前々回に紹介した「大坂御城由来」に奥御番所前の「小牛井戸」ですが、国会図書館蔵の「大坂御城絵図」には奥御番所の近くに井戸が記載されていますが、「大坂御城御本丸并御殿絵図」には載っていません。大阪城天守閣蔵の幕府の寛政5年作成の「御城小絵図」には載っていませんが、中央部分が破損している、それ以前の「御城小絵図」には載っています。

もちろん、井戸はあったのでしょう。

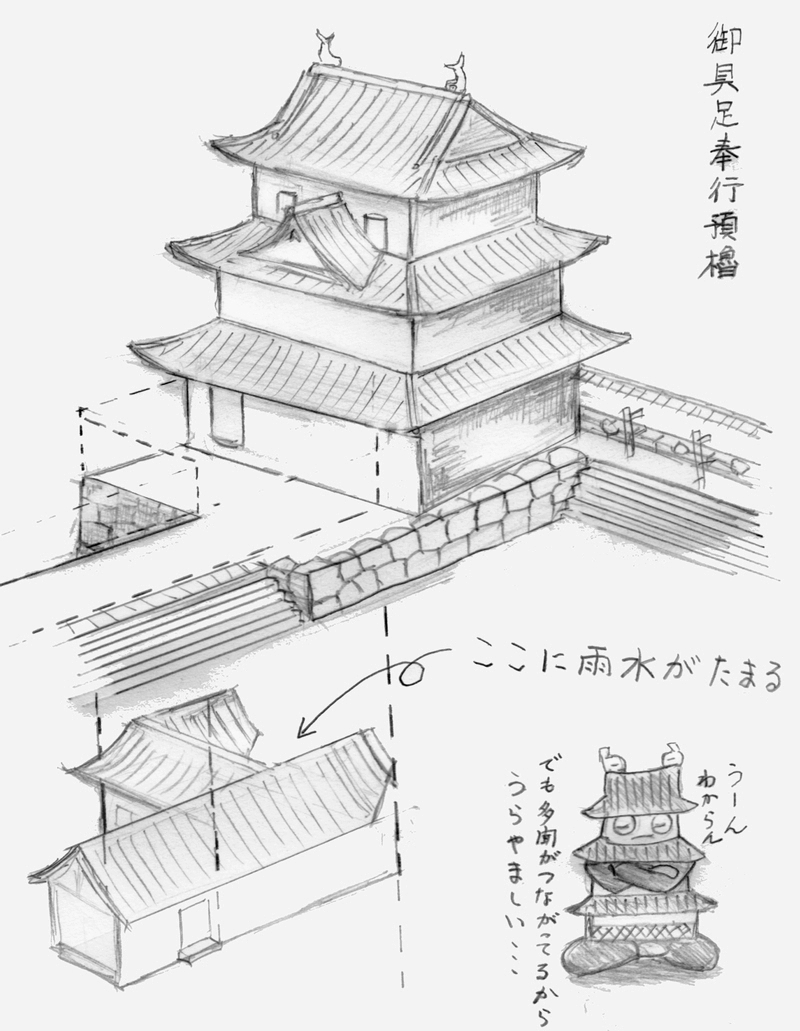

今回はなかなか登場の機会のない城男のイラストでお茶を濁しておきます。

徳川大坂城模型制作記事の続きです。国会図書館蔵の明治38年の「大阪市圖」の大阪城部分の画像からご覧いただきましょう。あまり精細に描かれてはおりませんが、明治38年ですから既に配水池は設置されています。少し天守側に近すぎるように思います、注目すべきは配水池東側の仏具山と周辺の土盛部分が残った状態で描かれております。配水池の周囲は現在は急な斜面となる土盛りがされていますが、こういう状態が一時期でもあったのでしょうか、配水池の完成時の写真でも残っていれば判明するんでしょうけど、わかりません。

この地図の山里丸東菱櫓台は、櫓台になっておらず多聞櫓台の幅が、そのまま延長されたものになっています。明確に櫓台と分かるようになっていなかったということでしょうか。天守台西側の御成門之内御櫓の櫓台も描かれていません。当時は櫓台などに関心がないのも仕方の無いことかもしれません。

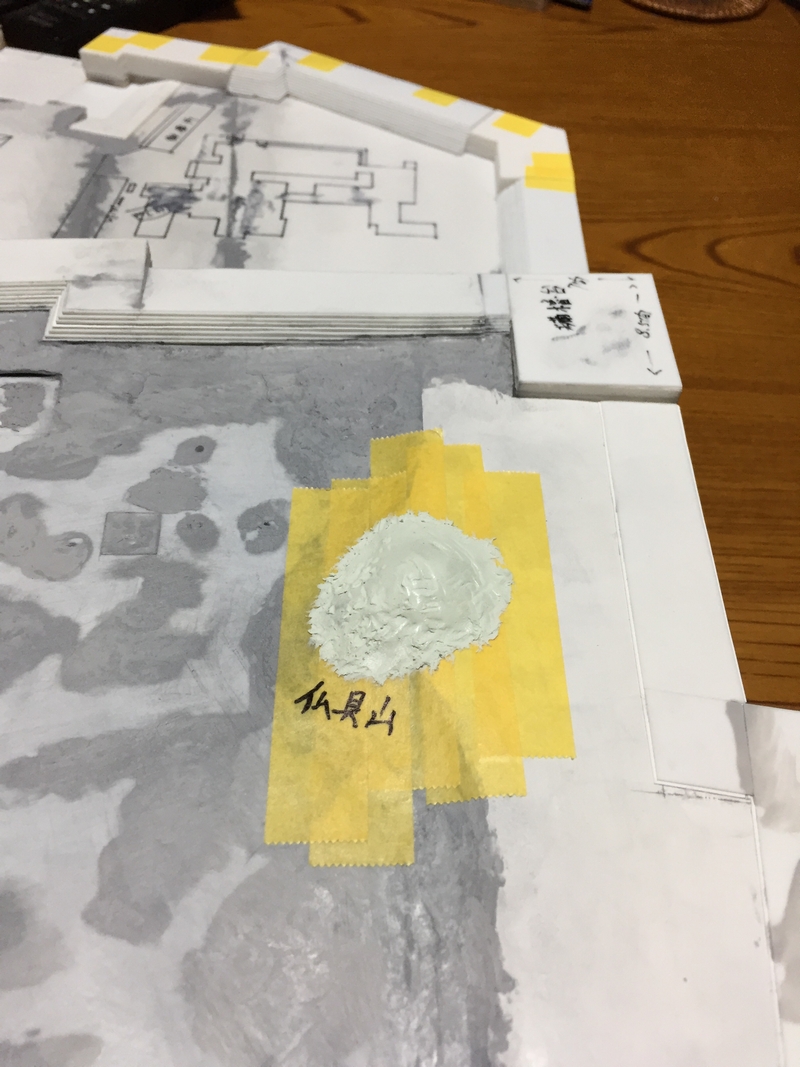

ところで、前々回の記事で仏具山の位置はどこだったのかなどと書いておきながら、現状の写真も載せておりませんでした。このあたりであろうという写真も撮影してきているのですが、ぜんぜん当時をイメージできるものとなっていなかったためです。仕方なくグーグルアースの画像でその場所を示しておきます。右の建物は、配水池の管理事務所と思われます。写真は南から北側を見ており、左の傾斜が配水池の土盛りです。仏具山は、この斜面に埋もれていて、これを見ると冒頭紹介した「大阪市圖」の描かれ方は少し不思議なのがお分かりになると思います。

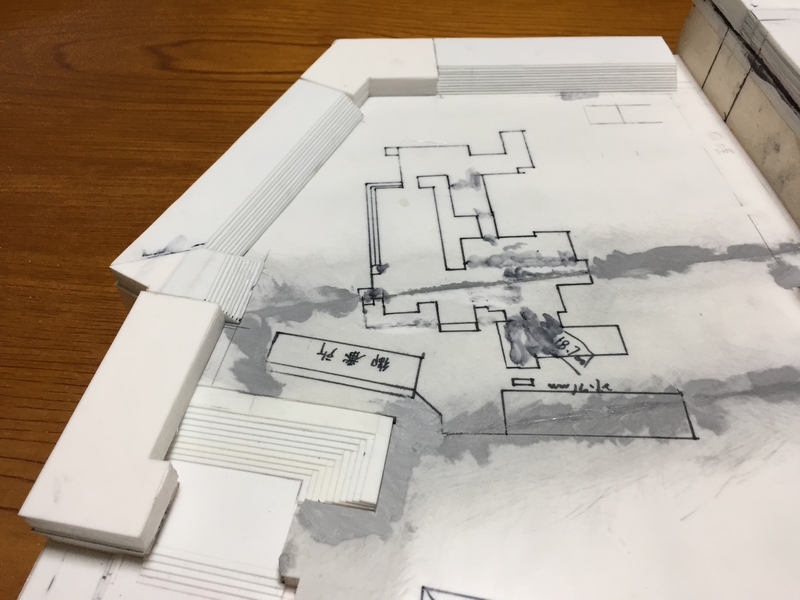

徳川大坂城模型の進行状況ですが、山里丸北東側の雁木、東菱櫓台を作りました。東菱櫓台はどうしたんだって?もう解釈するしかないですから、現状のものは「積み直しされたもの」としました。かつては、あと1m広い幅があったと解釈です。形は菱型ではなく、「く」の字型としました。

ついでに周囲より少し高くなるよう仏具山を追加してみました。これは高さなど一切史料はありませんが、「山」と認識される程度の土盛りがあっただろうという形状にしています。

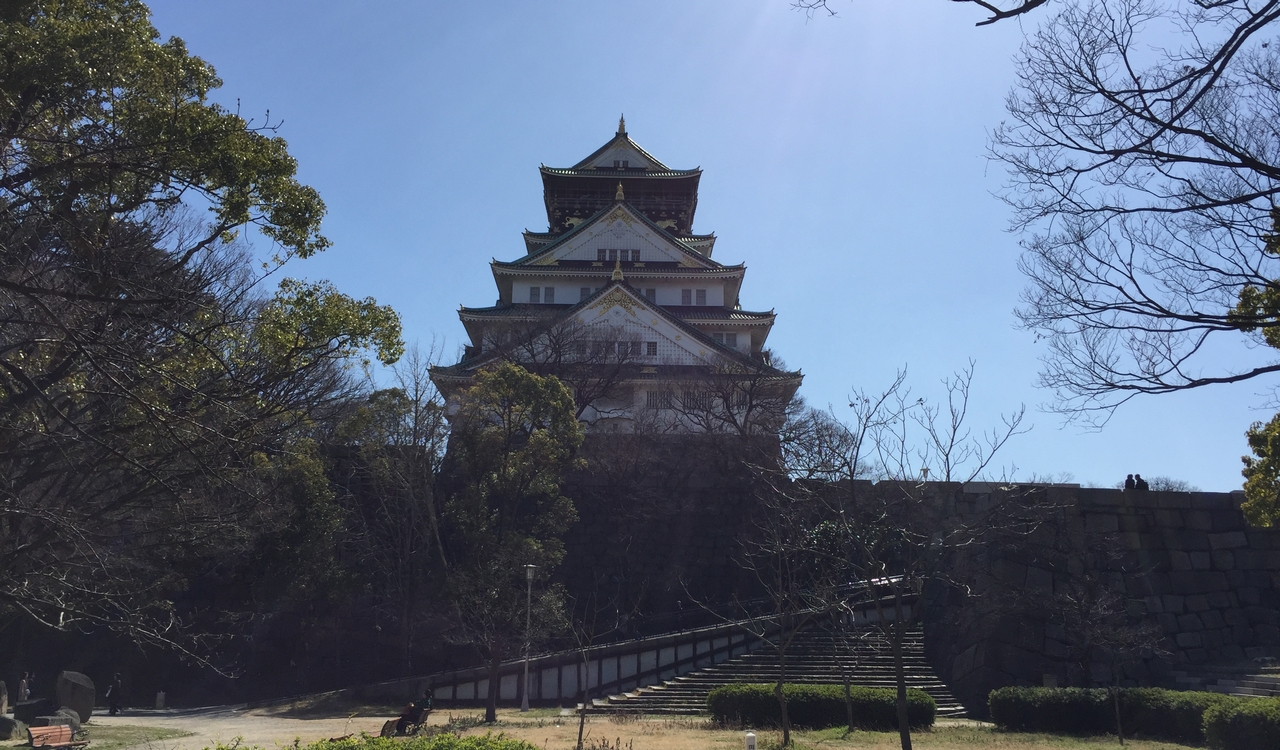

徳川大坂城模型制作記事の続きです。今日は、山里丸東菱櫓の櫓台の形状がどうももやもやしていて、スッキリ作業に入れないので、大阪城に行ってきました。春めいた日差しもあって気持ちよかったです。もちろん菱櫓台跡だけを見に行くのでなく、気になっている箇所の確認も目的にあります。

例えば本丸北東の「仏具山」など一体どういう形の山だったのか、現状からはどの位置になるのであろうかなどです。以前城内のパネルで紹介されていた「浪華城全図」には地面の盛り上がった部分で描かれていましたが、「大坂錦城之図」には山の形に「仏具山」との文字が書き込まれ、「ケサ掛松」(蓮如袈裟掛松)「生害松」(秀頼生害ノ松)の文字もあります。いつも使っている大坂実測図に写し取ってみたのが以下の図です。宮内庁の幕末大坂城写真(43/49)にも糒櫓の左の近くと、さらに左に並んで大きな松の木が写っていますが、これらがケサ掛松と生害松なのでしょう。

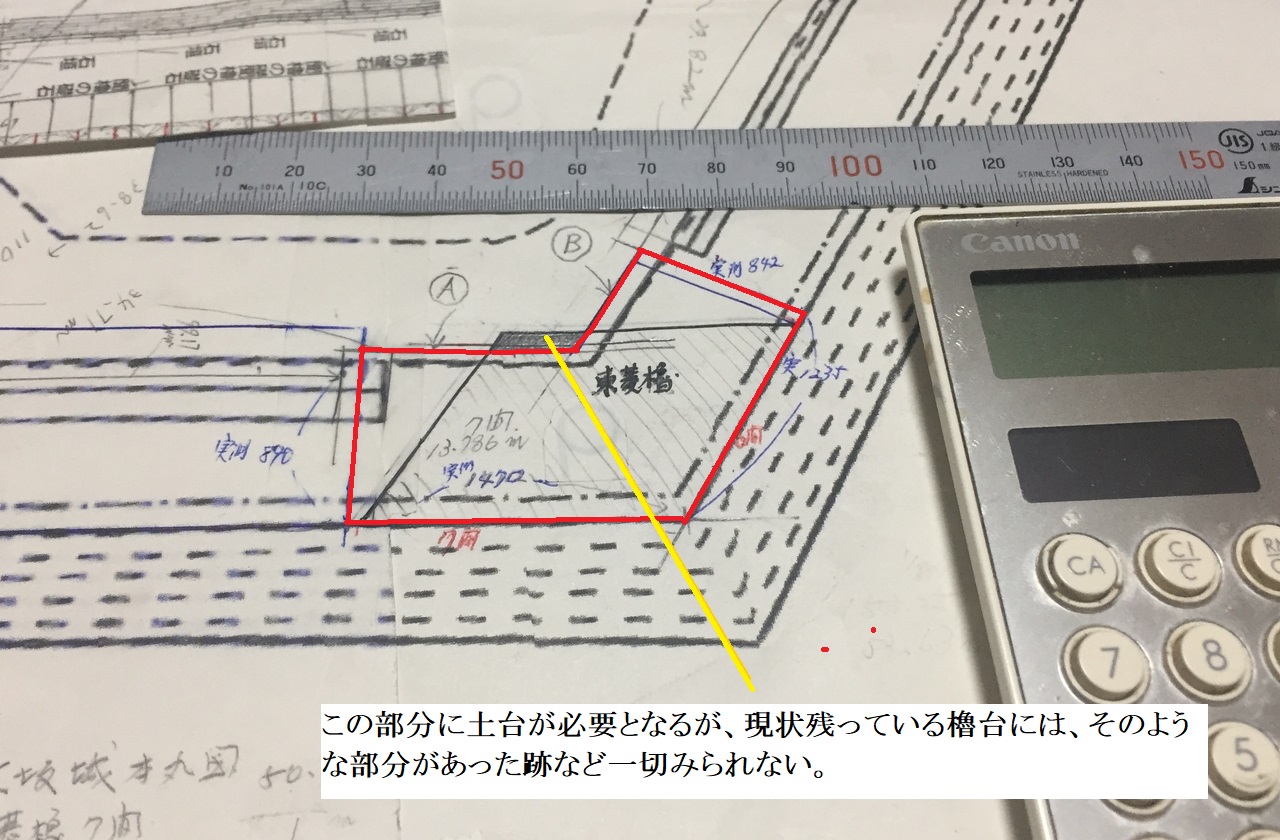

さて、菱櫓台ですが、7間(約13.7m)の辺と6間(約11.8m)の辺が鈍角約120度の平行四辺形になっていれば、菱櫓は入ることとなります。現地で現状の櫓台の端から東側石垣天端石まで(平行四辺形の高さ)を測りますと8m90㎝でした。

やっぱり足りません。10mは必要でして・・・やれやれです。

私が使っている、この模型用の図面でしめしてみると、ちょうど菱櫓の左上がはみ出ているのがお分かりになると思います。図面のマルBの面は、戦時中に爆撃を受けた近くなので積み直しの可能性がありますが、マルAの面は見た限りでは従前のままの石垣に見えるところです。菱櫓の短辺が実は6間でない可能性もあると見るべきでしょう。(謎になってしまいました。)

本年も、お城プラモ築城の道のりをよろしくおねがいいたします。

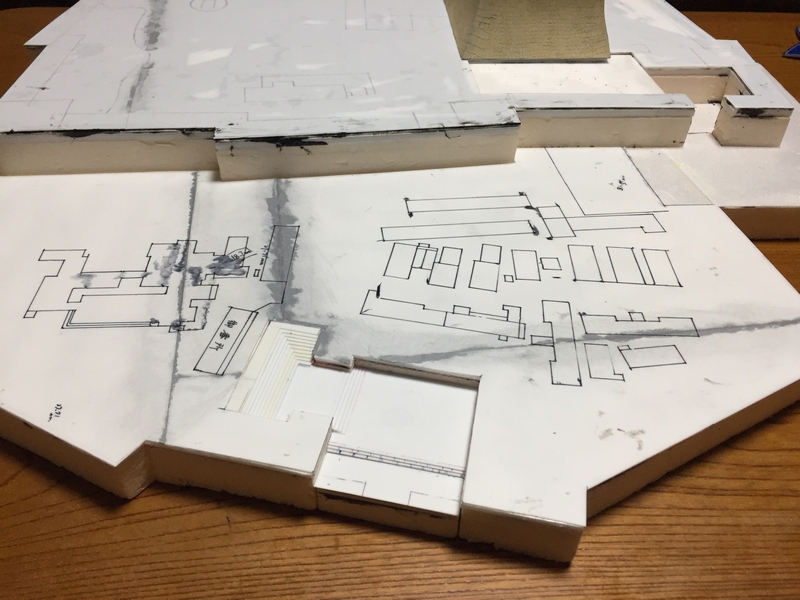

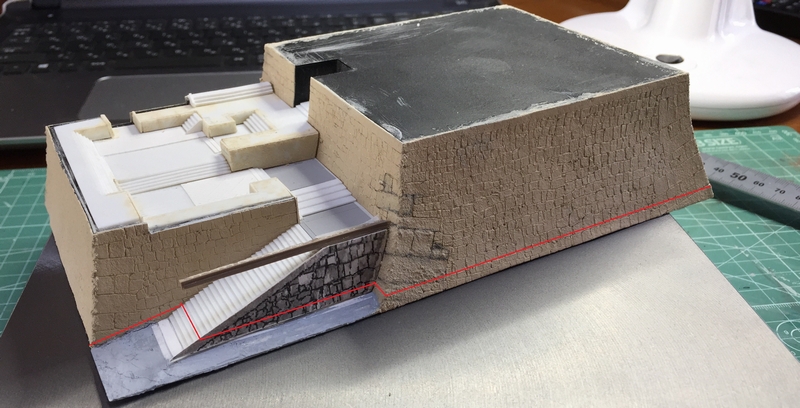

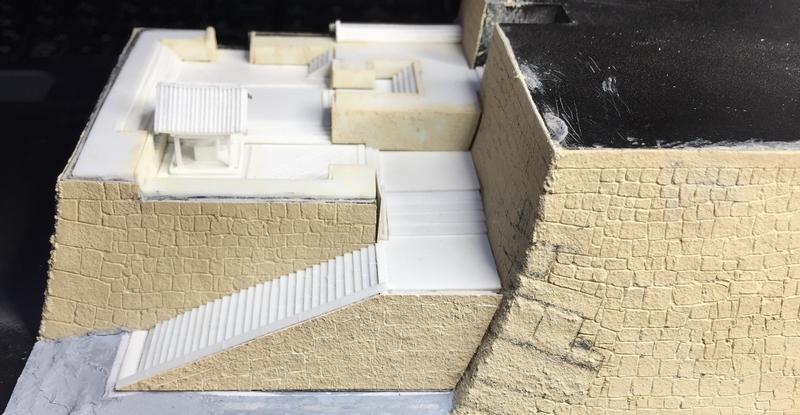

徳川大坂城模型のほうは、土台の作り直しを正月休みの時間の多くを使いました。テレビの見ながらのダラダラ作業ではありましたが、一応納得したのでスピードアップをはかりたいと思います。

山里丸に加番屋敷を転写したり、山里門の高さを確定して雁木などを作っておりました。

もくもくと作業を続けたいと思います。

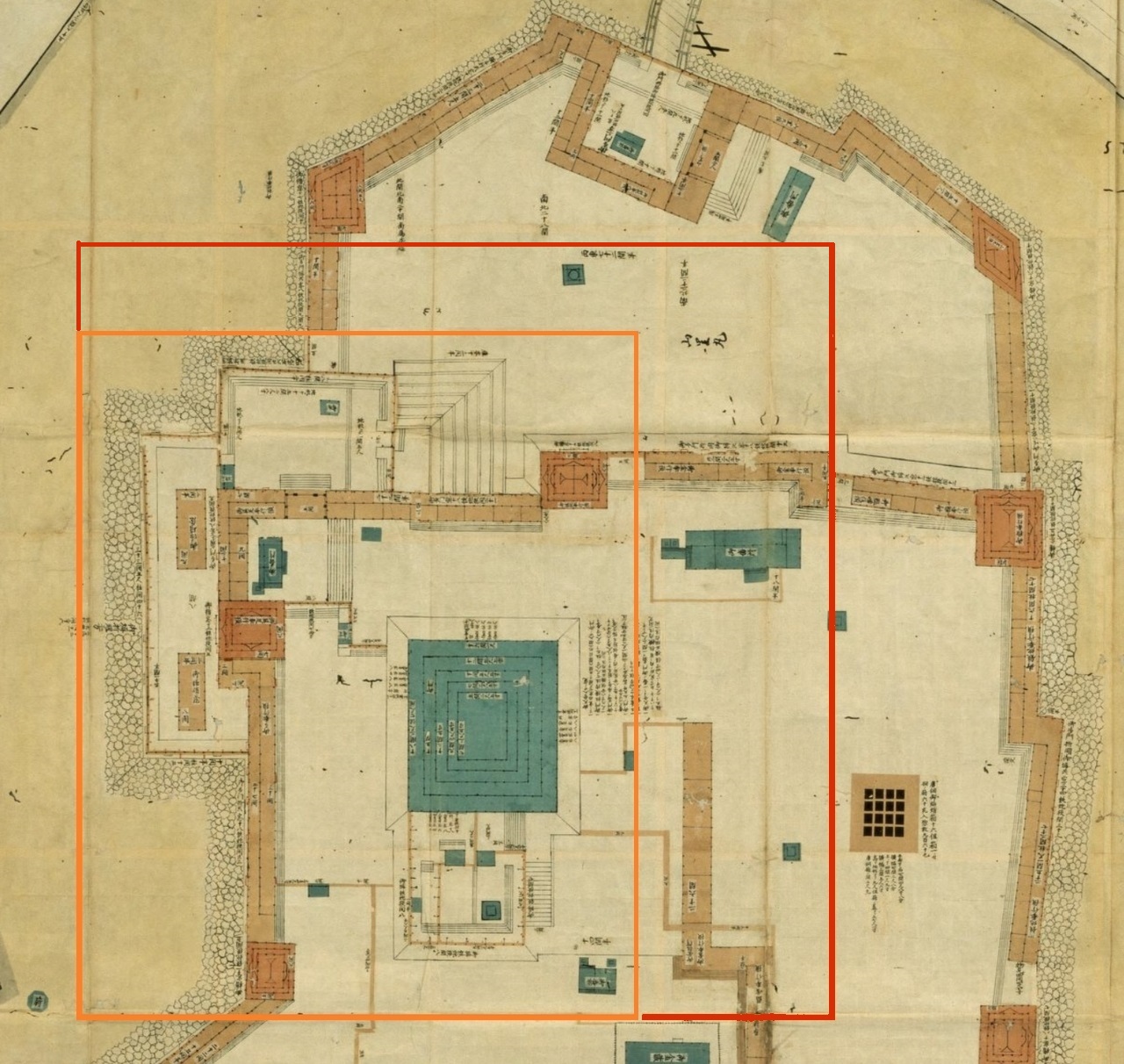

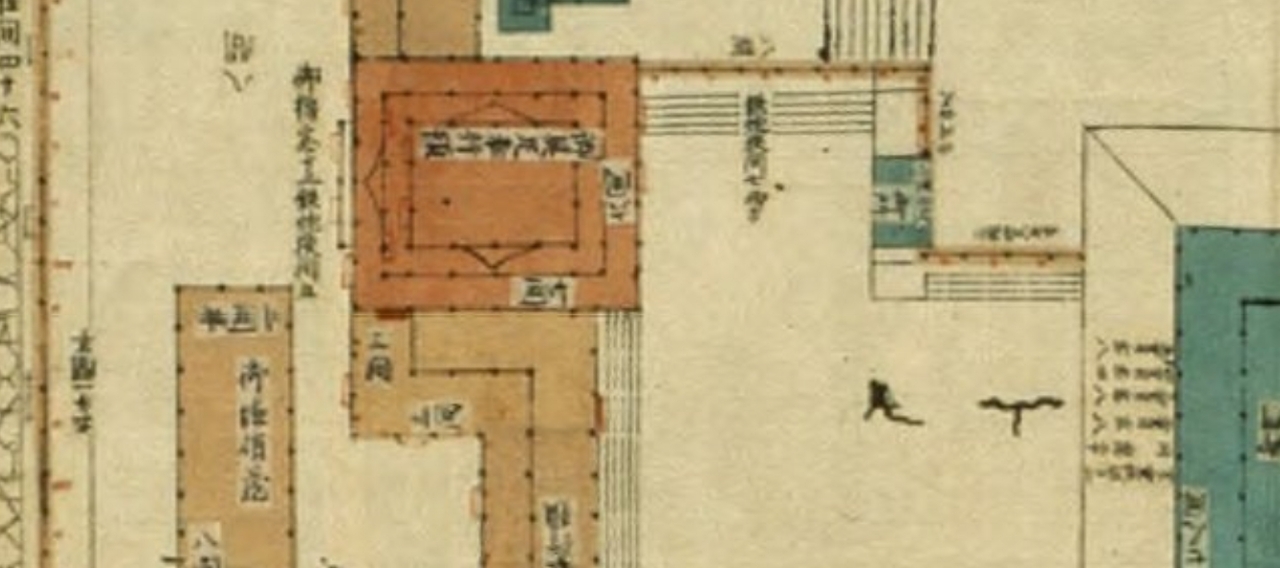

徳川大坂城模型作成記事の続きです。先週は模型の土台の作り直しで記事にかかる時間がなく、1回飛ばしてしまいました。(ご容赦を)以前に紹介していた土台よりも広げることにしたのですが、次の画像は、今回の模型の一番よく使う史料の国立国会図書館蔵の「大坂御城絵図」です。オレンジ線の範囲であったものを赤線の部分に拡大し、天守の右上にある御番所、右側に連なっている長屋建物などを模型化することにしました。東側からの天守景観などもしっかり模型化したいと思ったためです。これで大坂城本丸面積全体の1/3程度を模型化することになります。(本当は、城郭模型として、本丸全体としたいところですが、私のペースでは時間がかかりすぎて、他のお城の模型にかかれなくなるでしょう。)

ちなみに、国会図書館蔵の画像は、インターネット公開(保護期間満了)とあるものは、こういった形で公開利用ができることになっています。この画像を詳しく眺めながら模型化したら、どんな情景が見ることができるのだろうなどと考えるのが、今回の模型作成の大きなモチベーションになっています。

この図面で建物の規模は明らかになるのですが、屋根の形状が描かれていませんので、どういった納まりなのかわからない部分も多数あります。宮内庁蔵の幕末大坂城の古写真を参考に想像で補えるところもありますが、以前も触れたように、私にとって難解で判明しないのが「御具足奉行預櫓」の南側に接続している多聞櫓の屋根の納まりです。上の図面を見ていただくと、この櫓の南面6間が接続しています。多聞櫓の中心に線が描かれていて左側が武者走り(廊下)であるようですが、この線と同じようにL字型に屋根の棟があるとすると、櫓側へ下る屋根は櫓の壁に接続してしまい、雨水の流れ先がないのです。

9/27の記事で紹介した「47都道府県別よみがえる日本の城」の西ヶ谷恭弘先生監修の徳川大坂城鳥瞰図では、御具足奉行預櫓の一重目屋根を入母屋にして南側に延長し、この部分を覆うと解釈されています。(うーん入母屋・・・そうかも知れないけど、大坂城の他の櫓で類似事例がないようなので、私としてはチョイスしません。)今のところ解釈保留としておきます。

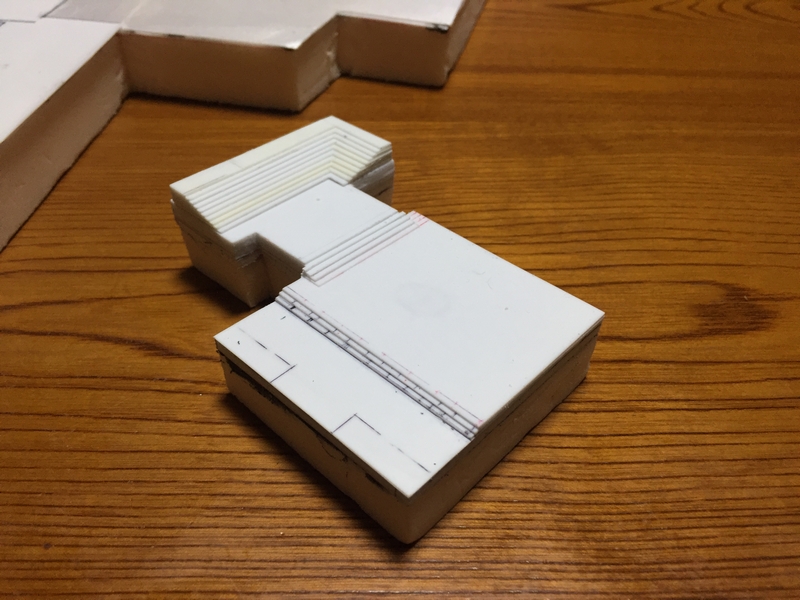

徳川大坂城模型制作記事の続きです。やっと小天守台の仕上げにかかろうとしています。あんけんさんがコメントでご指摘されていたように徳川大坂城の天守台をできる限り正確に作ることに没頭しすぎて「模型」の完成という目標を忘れかけていたようです。どんどんパーツを作って完成をめざさねばなりません。

いささか大言壮語的ですが、私がいつもライバル視している模型は、お城などに展示してある「城郭模型」でして、この徳川大坂城模型は、大阪城天守閣に展示してあるさんけいさん制作の徳川大坂城天守模型がライバルなのです。なので、どこまで精密に仕上げるかにはこだわりますし、あちらが省略若しくは独自解釈があれば、根拠をあげてそれ以上の物にしたいと思っているのです。(まあ、当方のテクではかなわないところもあるところですが)

例えば、さんけいさんの大坂城天守台の石段は、34段ある訳ですが、早稲田大学所蔵の天守台図面には29段と文字で記載されております。天守台がまっ平な平面上にあるのであれば、34段ぐらいになるところです。私は天守台下の地面の高さが異なると解釈し、29段にしているところです。(写真の赤線は現状の地面高となります。)

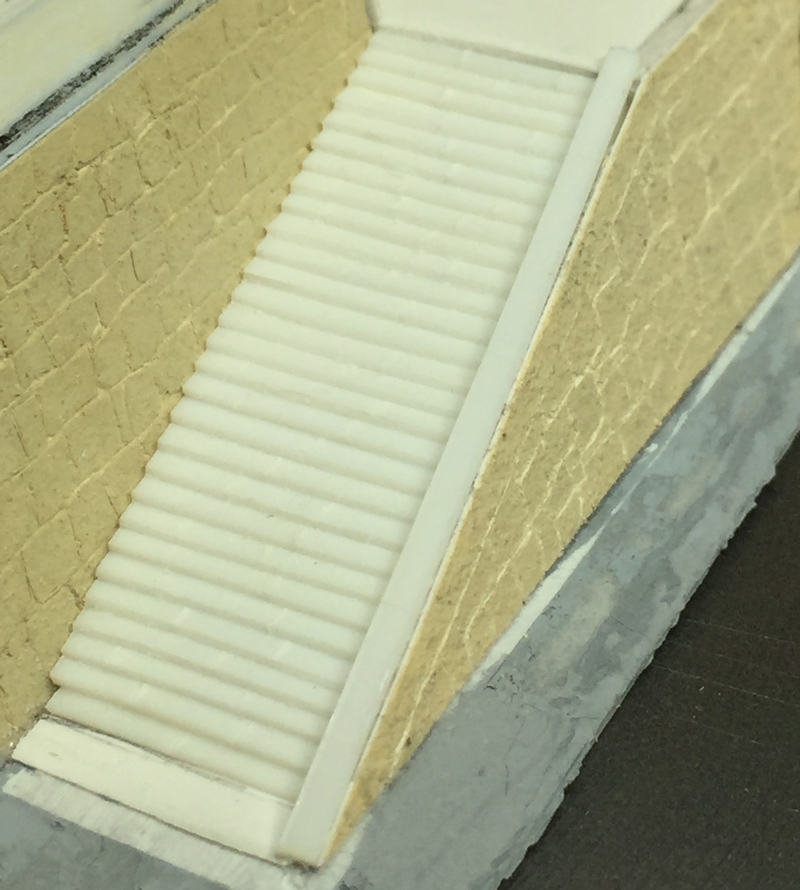

ようやく、考証などを済ませて、小天守台仕上げにかかり出したところで、この石段で苦労したところは、石垣表面と各石段をがピタリとあわせるところでして、何度も微調整してこんな感じです。

小天守台内の石塁の側面石垣部分をプラ板で作っていきます。仮に接着して調整していきます。石垣のケガキがありますし、その塗装もあるので、あくまで仮に作っていきます。 大天守台の石垣の修正箇所に鉛筆で書き込んでいますが、石段横の石垣のパターンとの照合で間違いが判明したためです。

大天守台の石垣の修正箇所に鉛筆で書き込んでいますが、石段横の石垣のパターンとの照合で間違いが判明したためです。 とっとと、小天守台を完成させて、本丸部分の制作に移りたいものです。

とっとと、小天守台を完成させて、本丸部分の制作に移りたいものです。

徳川大坂城模型制作記事の続きです。前回で予告していた小天守台に関してですが、本ブログで、何度か話題にしている「大阪城址写真帖」の古写真をまずはごらんください。(偶然ヤフオクで見つけて手に入れたものです。この場面のものはネットで見かけたことがなかったです。まだまだあるのかも知れません。)

着物姿の女性と女の子が黄金水(金明水)井戸前に佇んでいます。もちろん天守閣が再興される前の写真でして、井戸屋根右上に陸軍第4師団司令部庁舎でなく、前身の経理部か軍法会議かの建物屋根が見えている珍しいものです。

私にとっての注目点は、まずは女性の右側に雑草が生えていて石畳ではないことを確認(看板の影らしきものが少し気になりましたが)できたことです。井戸屋根軒右側に見える石塁の上部にも雑草がありますし、敷石なしでいいんだと少し自信が生まれました。

さらに、井戸左下の斜め敷石(以前は敷「瓦」と思っていましたが、明るいので、やはり「石」のように見えます。)と雁木石の間に石造りの溝があることが見て取れます。井戸のあふれた水を排水するためのもので登り口の側面にある石樋につながっていたと考えられます。

ちなみに先日大阪城小天守台を観察したときに、現状の敷石が、どうやらこの溝を覆っているのが分りました。左写真では井戸右横の溝が途切れたようになってますが、アルミ製のごみトラップが据えてありました。右写真は、その先にあるコンクリート製の蓋のものです。(古いものですが、いままで、ぜんぜん気づいてなかったです。)この溝については、当然模型で再現しなければなりませんねえ。

前回、前々回と屋根瓦の試作をやっていて、結局「大きな縮尺の図面」で瓦幅など算出したいと思っていましたが、いい資料を持っていたことをすっかり忘れていました。

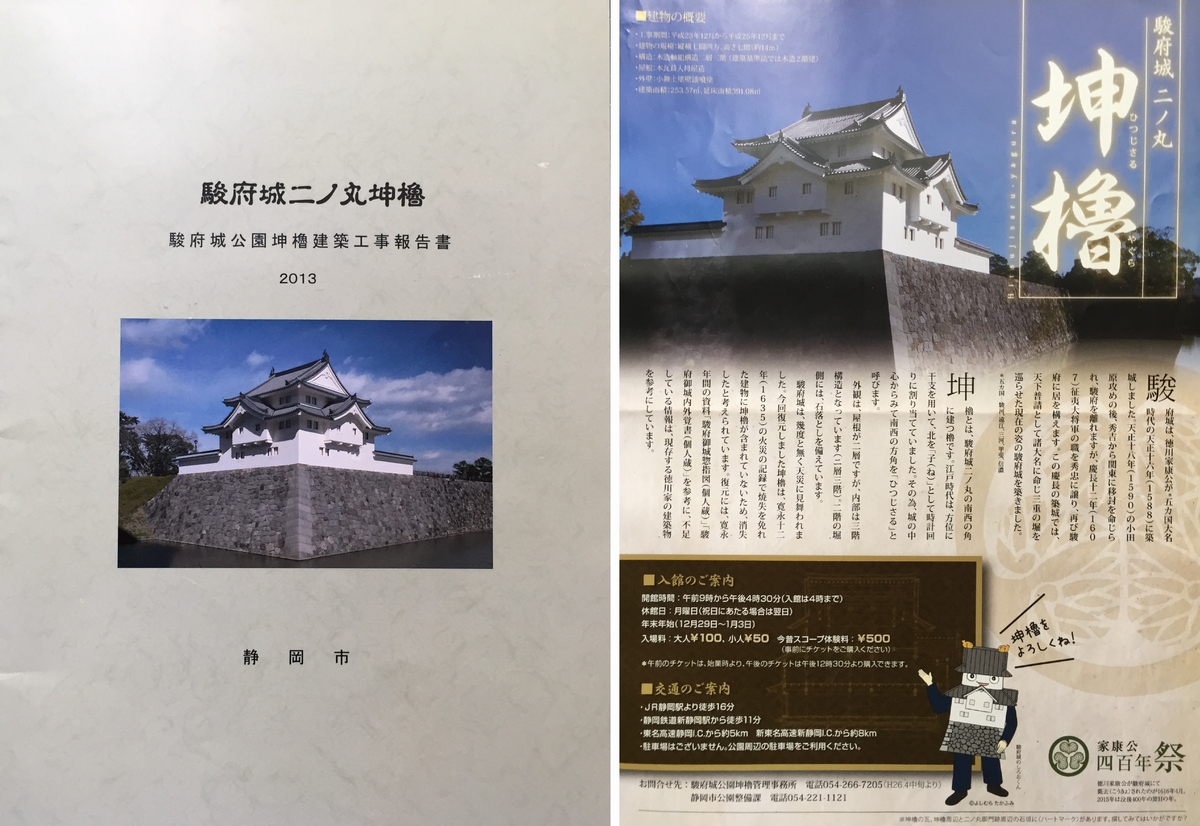

旧ブログから見ていただいている方はご存知でしょうが、1/350駿府城模型(模型は依頼とか関係なく自分で作りたいからつくったのですが)を作成した関連で、本ブログの「城男」を静岡市から駿府城坤櫓のキャラクターに採用したい旨のお申し出を受け、城男作者が坤櫓用に「しろおくん」というキャラを作って無償提供いたしました。(まあ、ほとんど「城男」のまんまですけどねえ、失われた櫓や天守の化身という設定ですから、よく似たやつがたくさんいるということで勘弁してやってください。)それで、しろおくん作者ということで、坤櫓の開館式典に招待されたときに、建築工事報告書をいただいていたのでした。

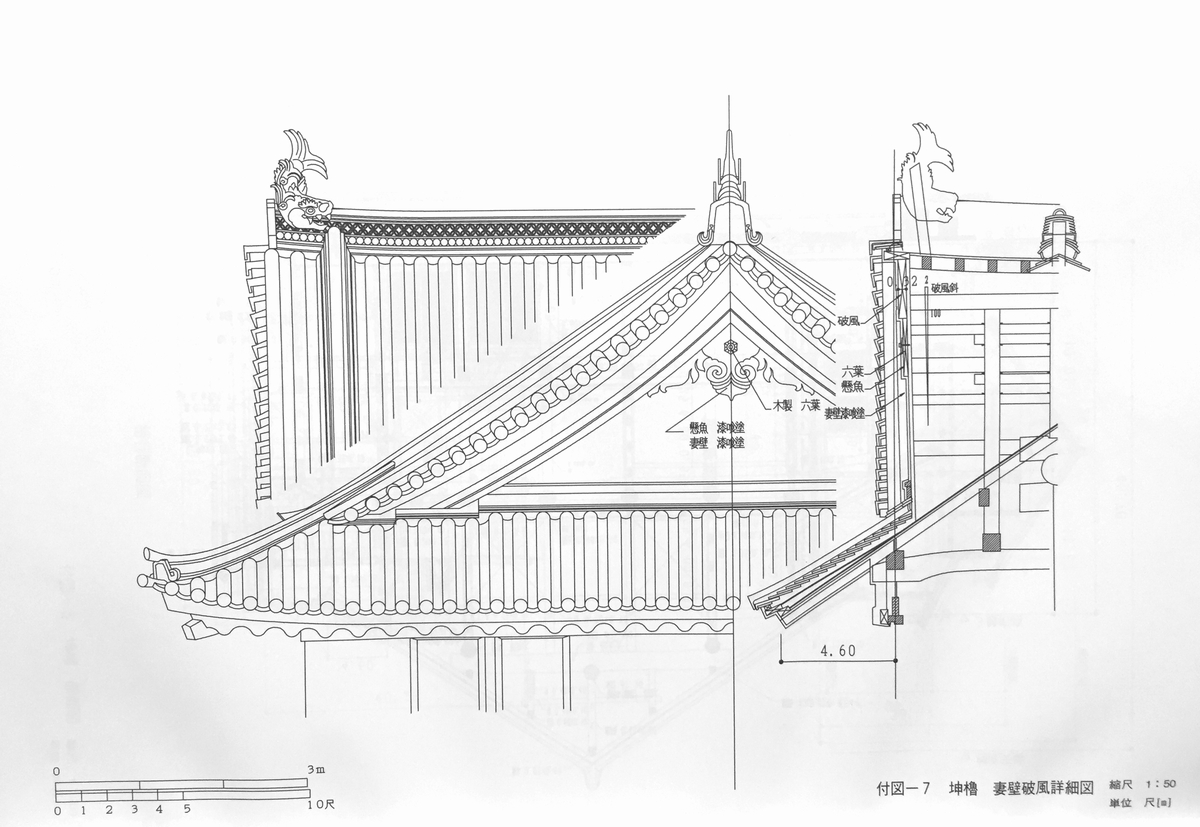

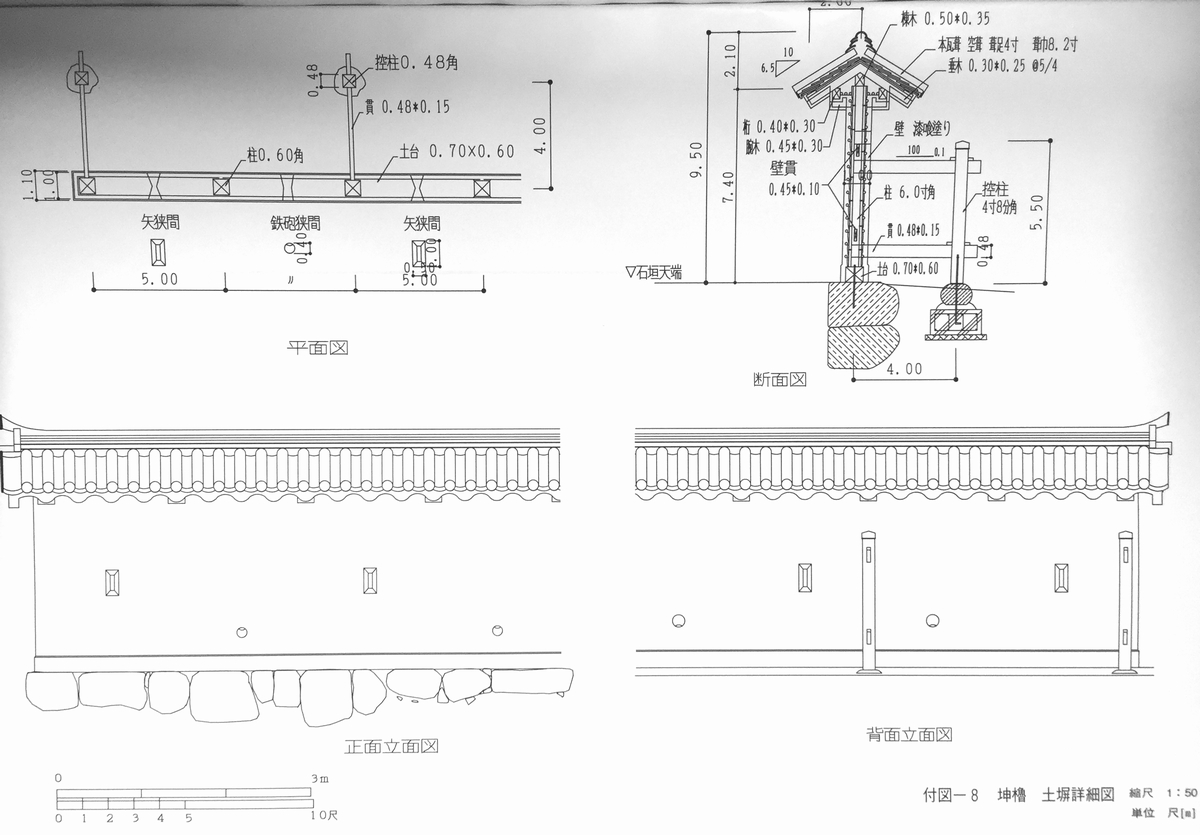

中を見てみるとありましたねえ、参考にできる図面が。櫓三重目屋根と本瓦の収まり図、土塀の図もありました。それも正確に1/50ですから、まあまあの精度で割り出せます。ありゃりゃ、坤櫓に使用された丸瓦と土塀の丸瓦の直径が異なってました。丸瓦ごとのピッチも異なるようです。(ちなみに、この画像ではわからないかも知れませんが、入母屋破風をオーバーハングさせていますね、2/100破風斜とあります。)

駿府城坤櫓屋根図面より(1/350換算)

本瓦葺きピッチ:0.82㎜ 丸瓦径:0.495㎜ 平瓦重なり表出部分:0.33㎜

駿府城土塀図面より(1/350換算)

本瓦葺きピッチ:0.71㎜ 丸瓦径:0.33㎜ 平瓦重なり表出部分:0.33㎜

徳川大坂城なので、これら数値も参考にするつもりです。すくなくとも土塀と櫓などの屋根瓦は異なるということにします。

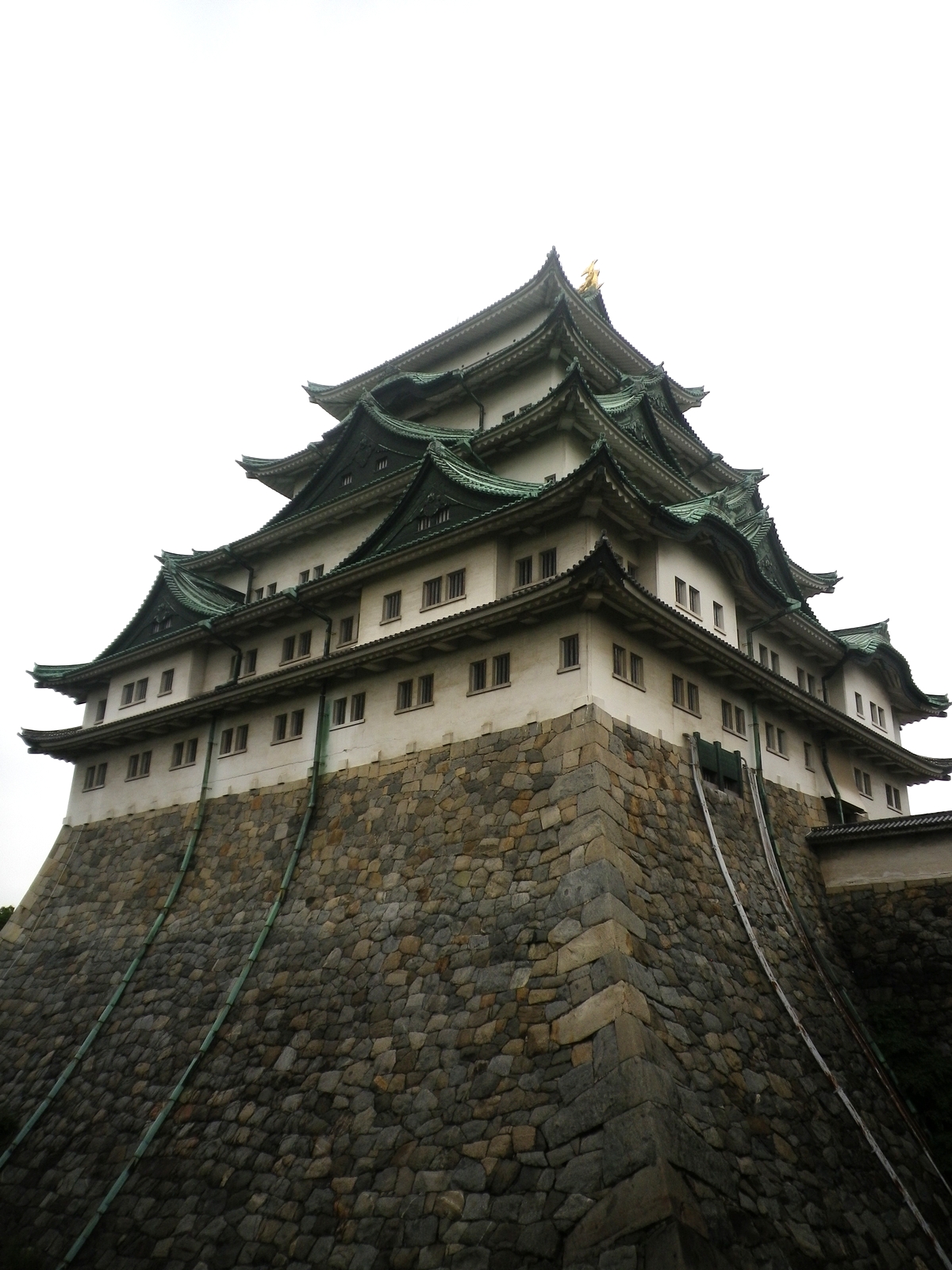

今回は、名古屋城についてです。先日名古屋市議会で、名古屋城天守木造再建のための基本設計料約10億円を含む補正予算が可決され、いよいよ木造復元可否の議論も終わって、木造再建に向け、進み出すこととなった訳です。順序とすれば、基本設計→実施設計→工事となるのですが、2022年(元号はまだわかりませんねえ)の完成をめざすとのこと、現行天守閣の解体含めなので、ちょっとキツメの工事なのかもしれません。(生きてる間に見ることができそうです。)

お城ファンとすれば、とてもわくわくする慶事ではありませんか。お城に思い入れのない方たちには、観光目的という大義名分での説明で、「採算がとれるのか疑問」などの反対意見が出ていました。現行天守閣自体が文化財だという意見もありますし、「木造で天守閣を復元しても、本物ではなく木造のレプリカなのである。このことは、現在一部公開され、建設中のピカピカの本丸御殿で経験済みなのではないだろうか。」とレプリカだから価値なしといったことまで主張されているようです。(自治体問題研究所)

そもそも、お城は、商業施設ではないですから、建設費から毎年の維持管理費などを考えれば、まず採算度外視の施設でしょう。例えば美術館、博物館で建設費を入場料で賄えている施設はあるのでしょうか?テーマパークのように何千円といった入場料を設定すれば話は別でしょうが・・・お城など歴史的建造物は、歴史・文化を後世に伝えていくためのものだと私は思っています。ただ高さを追及する経済発展を体現するランドマークタワーではなく、自分たちの都市や街の歴史を誇らしく思い起こさせる象徴とでも言うべきでしょう。

レプリカの反論としては、現存12天守でもそうですが、そもそも屋根瓦、漆喰、柱や梁に至るまで、旧の部材をそのまま残した完全オリジナルの歴史的木造建築物は存在しないでしょう。レプリカ率何パーセントだから本物とは言えないとか、そんな問題ではなく、日本建築では神社など遷宮して完全に建て替える訳で、それこそ営々と維持を続けていることに歴史的価値があると言いうるのです。(姫路城の世界遺産登録ではこの点が争点となったとのことです。)

なので、木造再建された名古屋城天守も30年もすれば、「戦災により焼失したが、元通りに復元された本物(一時期鉄筋コンクリートの外見復元天守が建っていた)」となることでしょう。さらに年月が経てば国宝にも戻るかな、それは無理か・・・

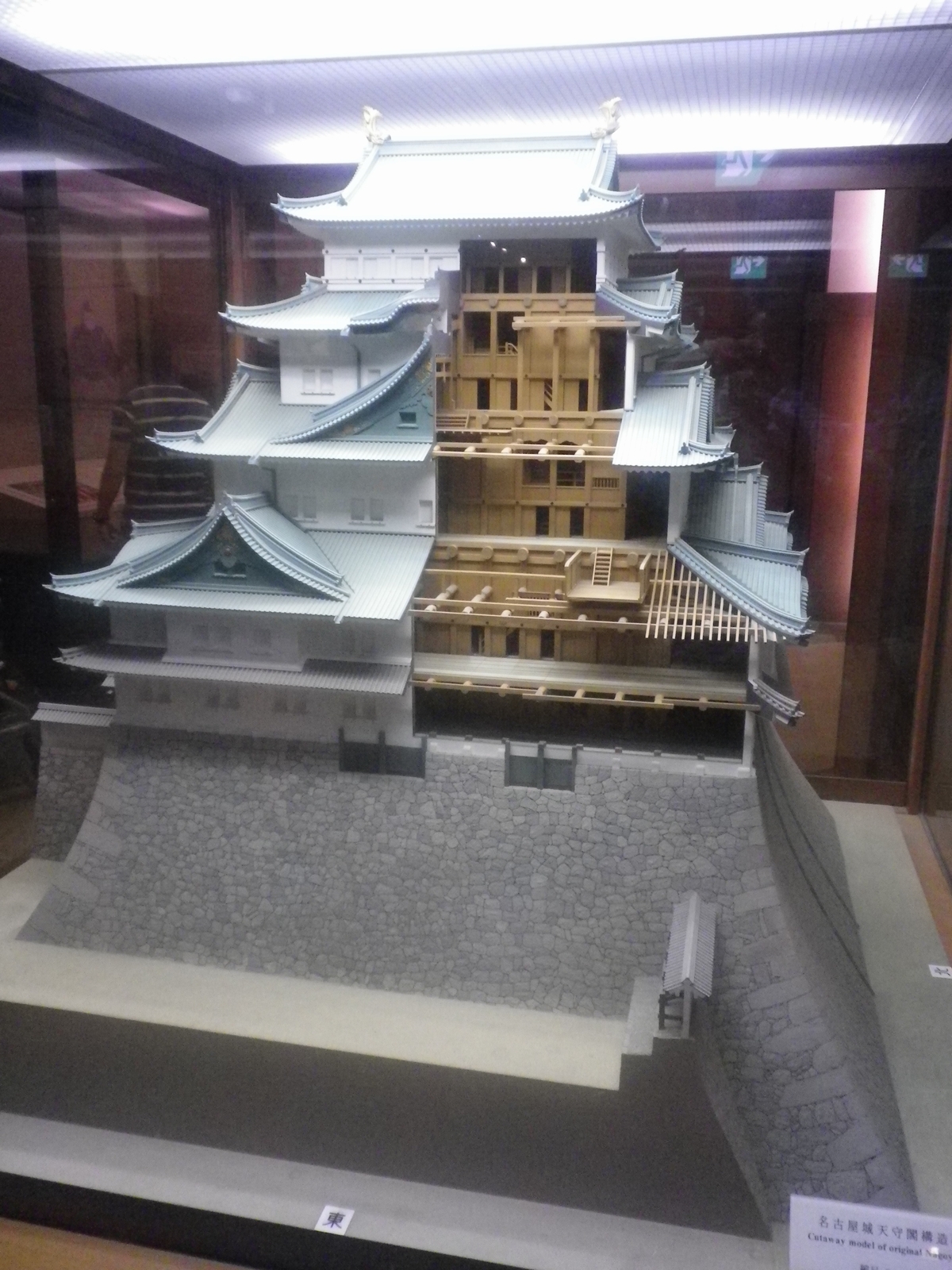

ちょっと熱くなりすぎました。話を当ブログの本来のテーマ城郭模型のほうに戻します。写真は、5年前に訪問したときに、撮影してきた名古屋城天守閣の中に展示してある名古屋城模型です。(撮影禁止だったかどうかも忘れてしまいました。怒られるかも・・)木造の内部構造がすごいですねえ、これを復元するなんて、かなりの木材が必要です。この模型の石垣部分の再現度を実際の写真と比較して見てみます。

右の模型写真の赤線で囲んだ部分が左の写真の部分に該当します。まあ、お城にある城郭模型が不正確ではどうしょうもないところでして、この名古屋城天守模型は、けっこう再現されていて完璧といっていいんじゃないでしょうか。(エラそうにまた批評してしまいました。)

ところで、またまた話が戻りますが、名古屋城天守木造再建には大賛成なのですが、私の本音としては、同じく戦災で焼失した本丸丑寅隅櫓(うしとらすみやぐら)と明治期に解体された本丸多聞櫓(門を含む)を同時に復元して欲しかったのです。これらを復元すれば名古屋城本丸完全復元となります。ここまでやれば、もう本丸内部を侍テーマパークにみたいにして、職員はすべて当時の衣装、入場するのも制限して衣装に着替え、5千円以上の入場料で江戸庶民文化でない武士社会体験型施設にしてほしいと空想しています。(建物自体は文化財でないので、いろいろ劇場型見世物もできるし・・・)

「こら!お城についてさっき言ってたことと真逆じゃないか」と城男に怒られそうです。

株式会社 竹中工務店 名古屋支店 技術提案書(後半図面はお城プラモ作成に役立つかも)

自治体問題研究所(木造再建に反対の意見、でも多聞櫓と丑寅隅櫓を再建との意見)