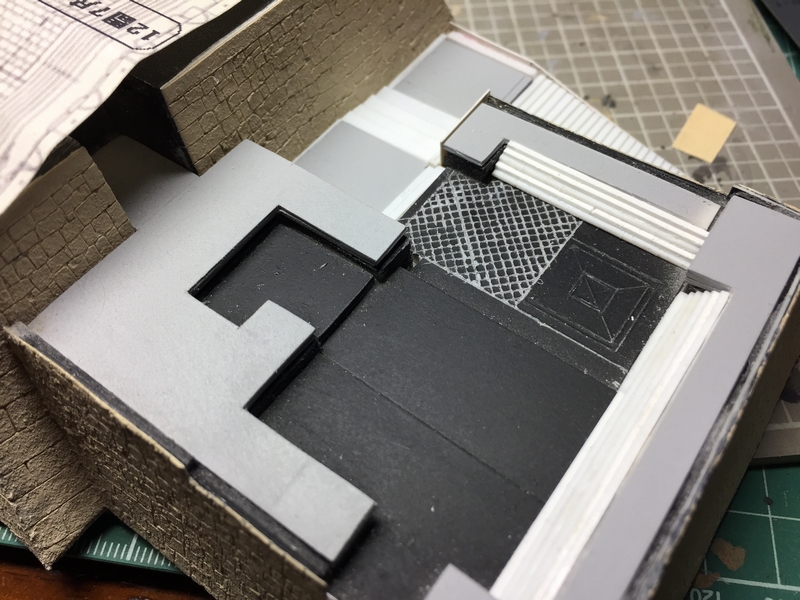

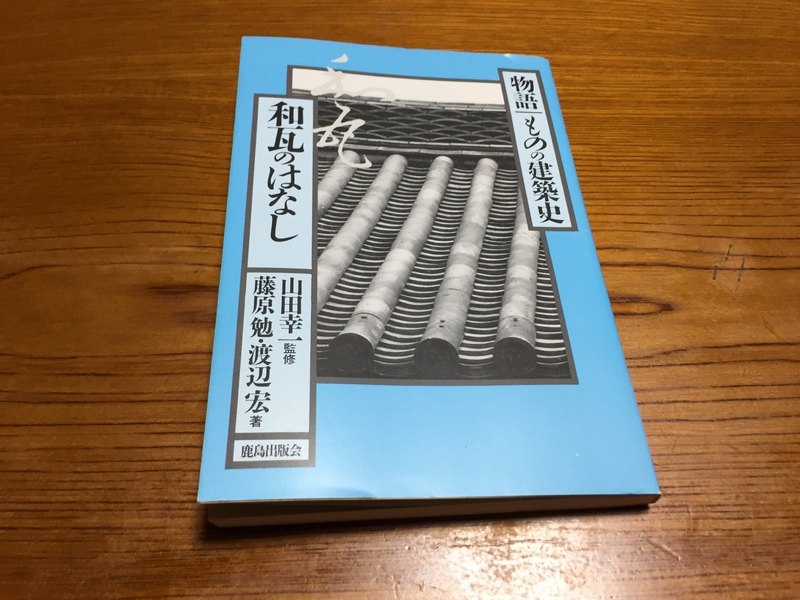

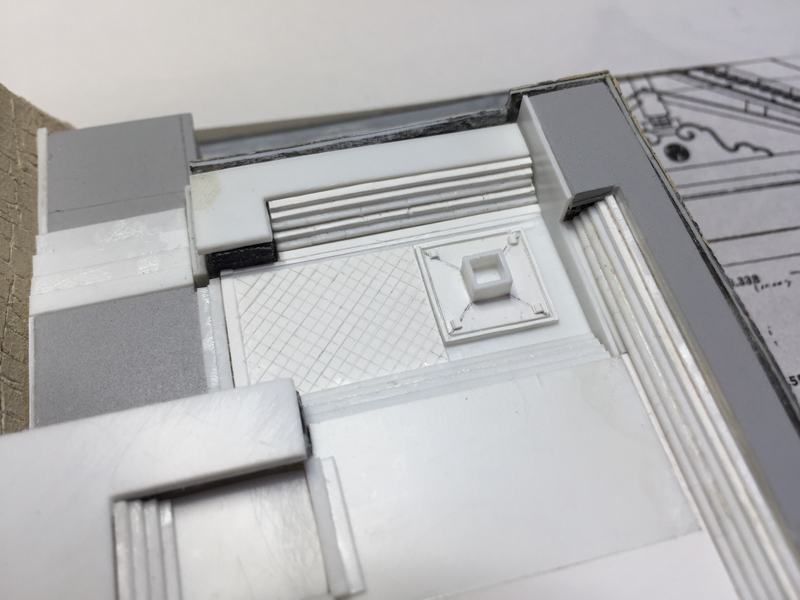

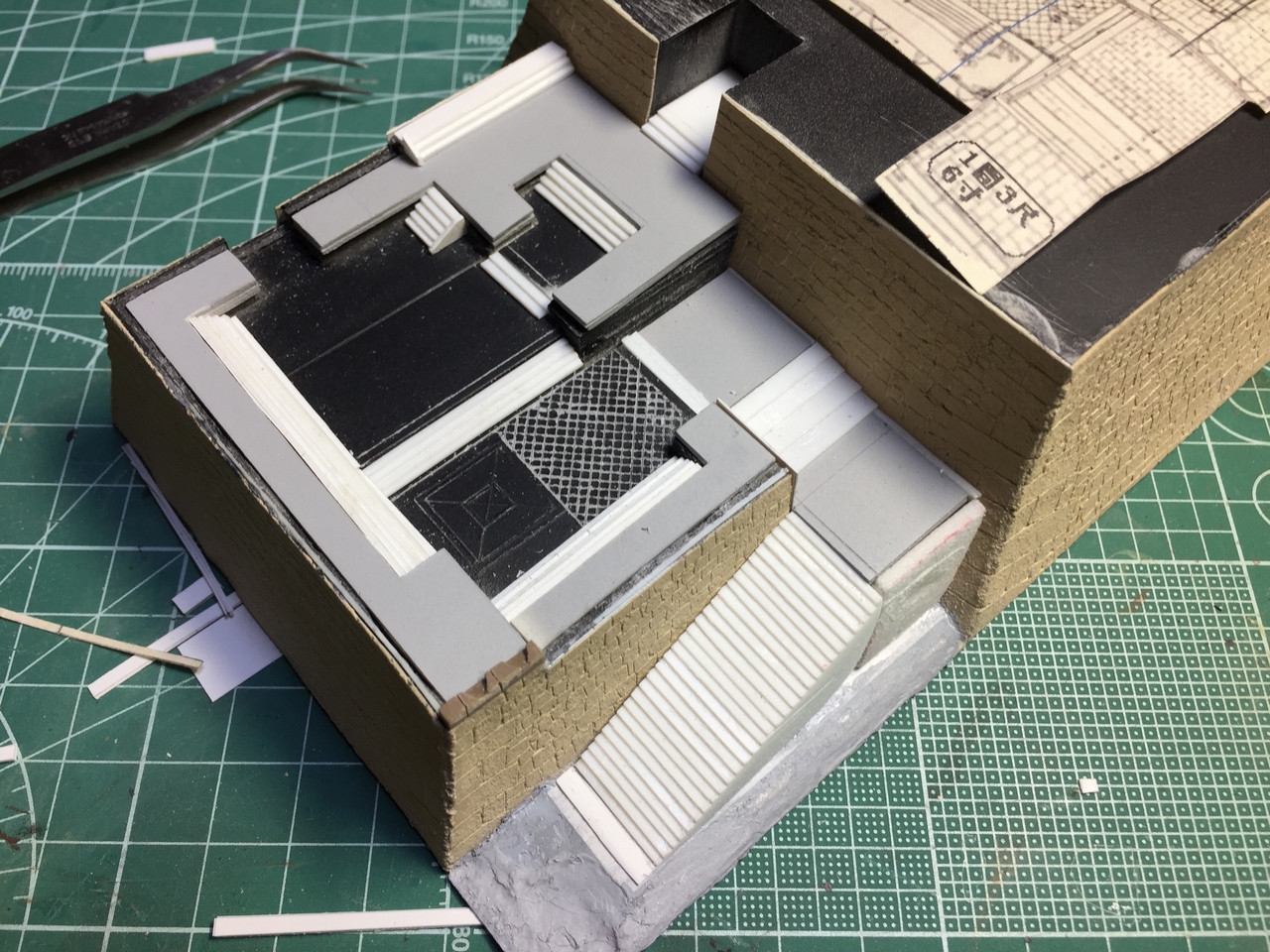

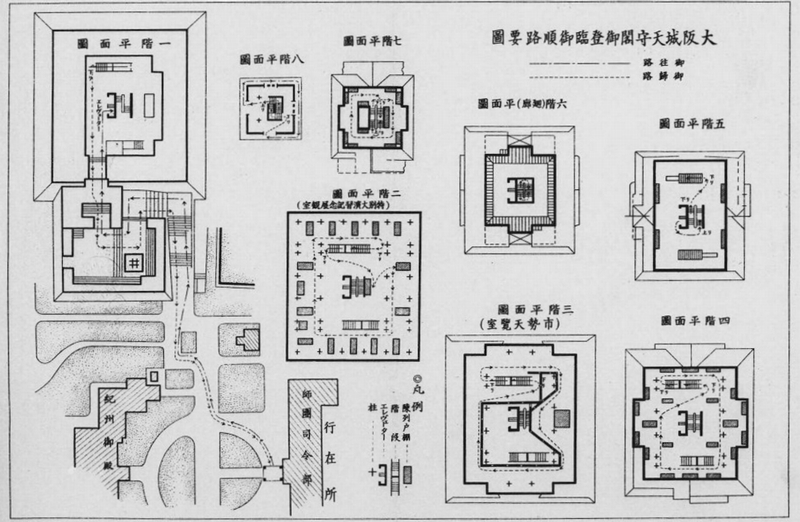

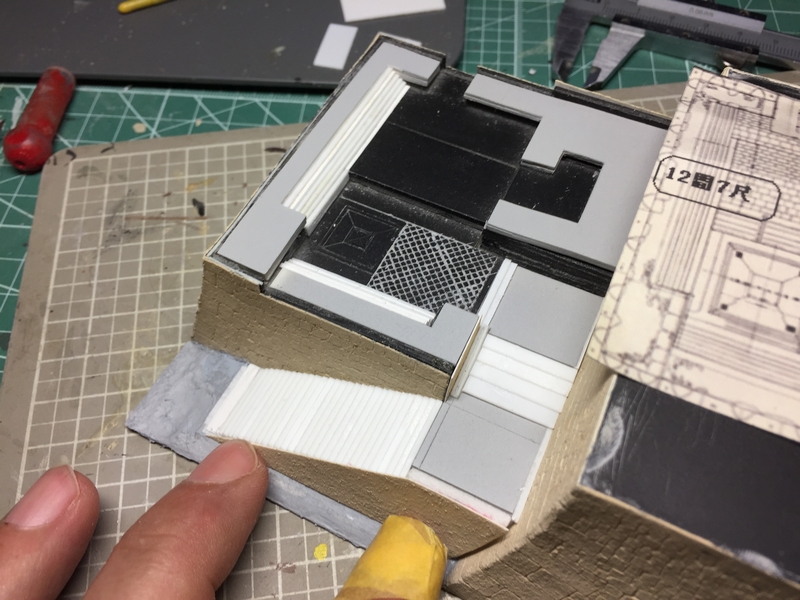

徳川大坂城模型制作記事の続きです。前回に引き続き、金明水井戸の制作にかかっています。制作中のこの徳川大坂城模型については、これまでのような童友社お城プラモパーツの流用ではなく、一からの1/350フルスクラッチに挑戦しているところです。天守も含め様々の櫓を作るにあたり、私が最も難しいと考えている屋根づくりの手法をなんとか獲得しなければなりません。

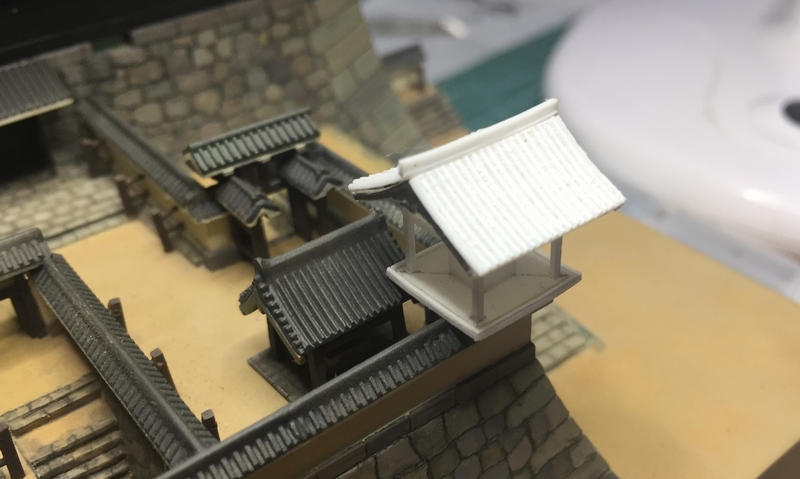

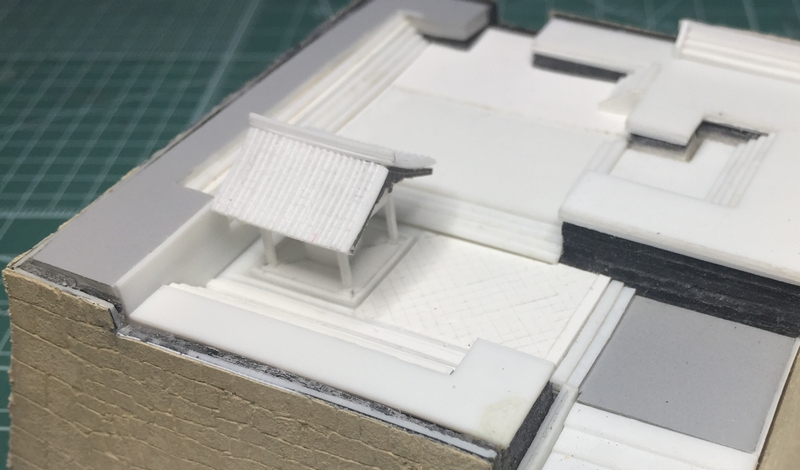

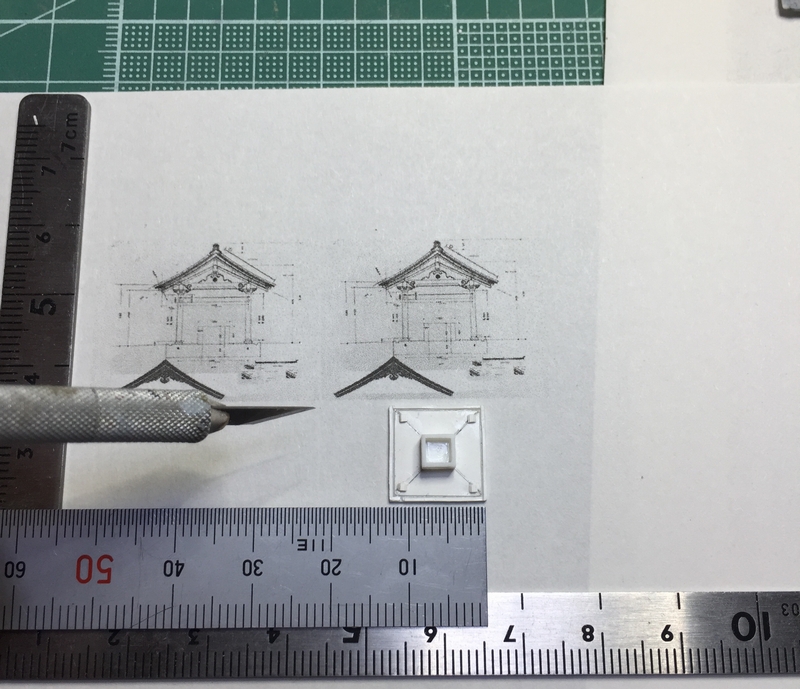

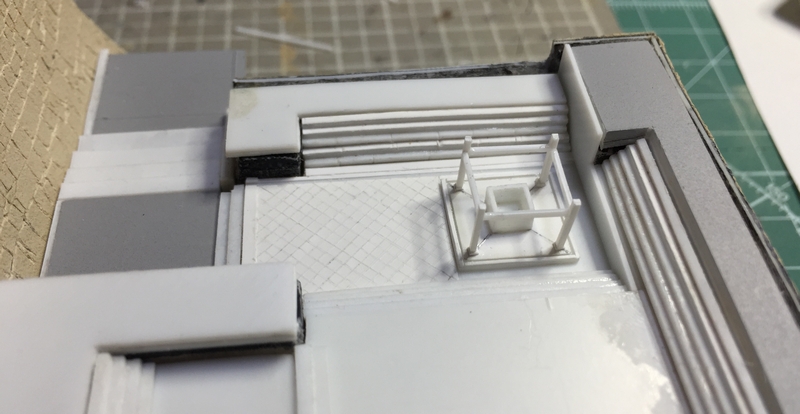

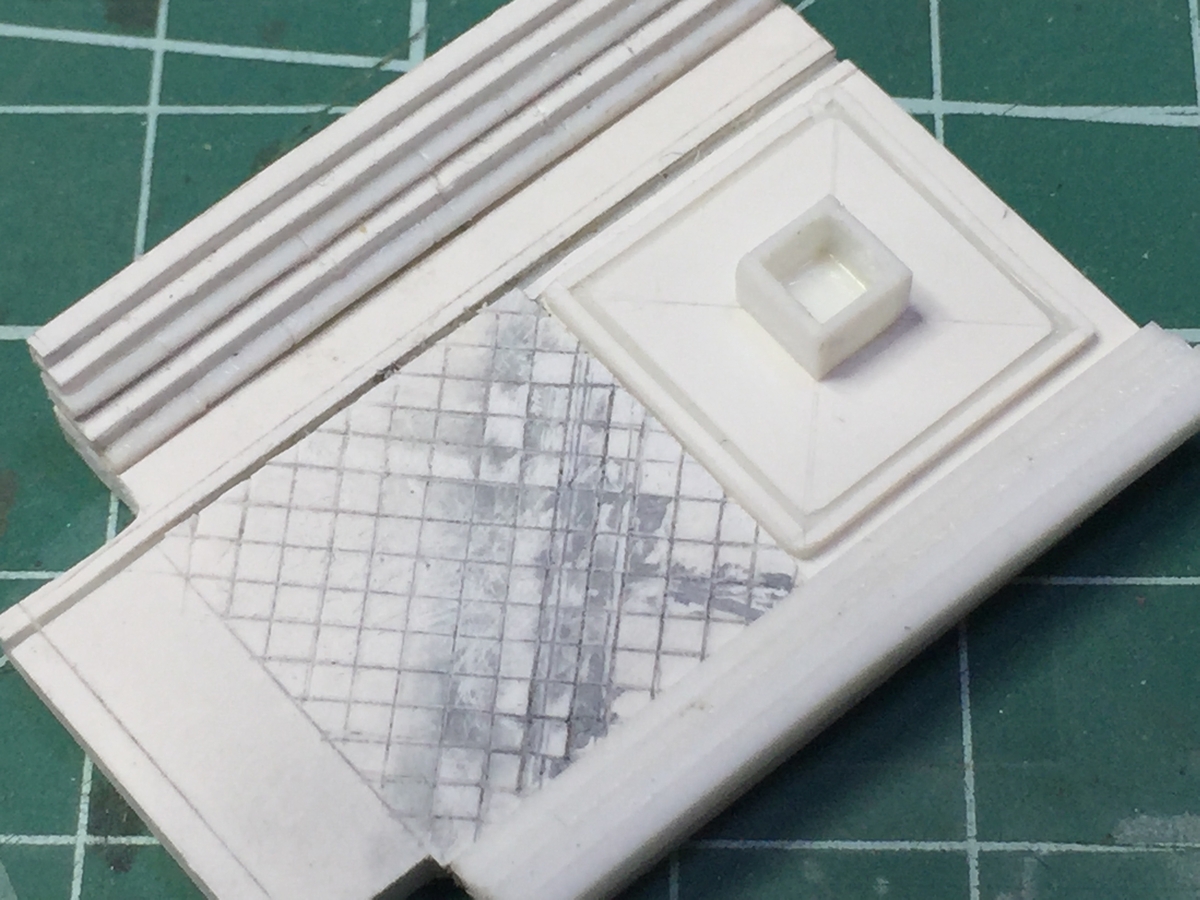

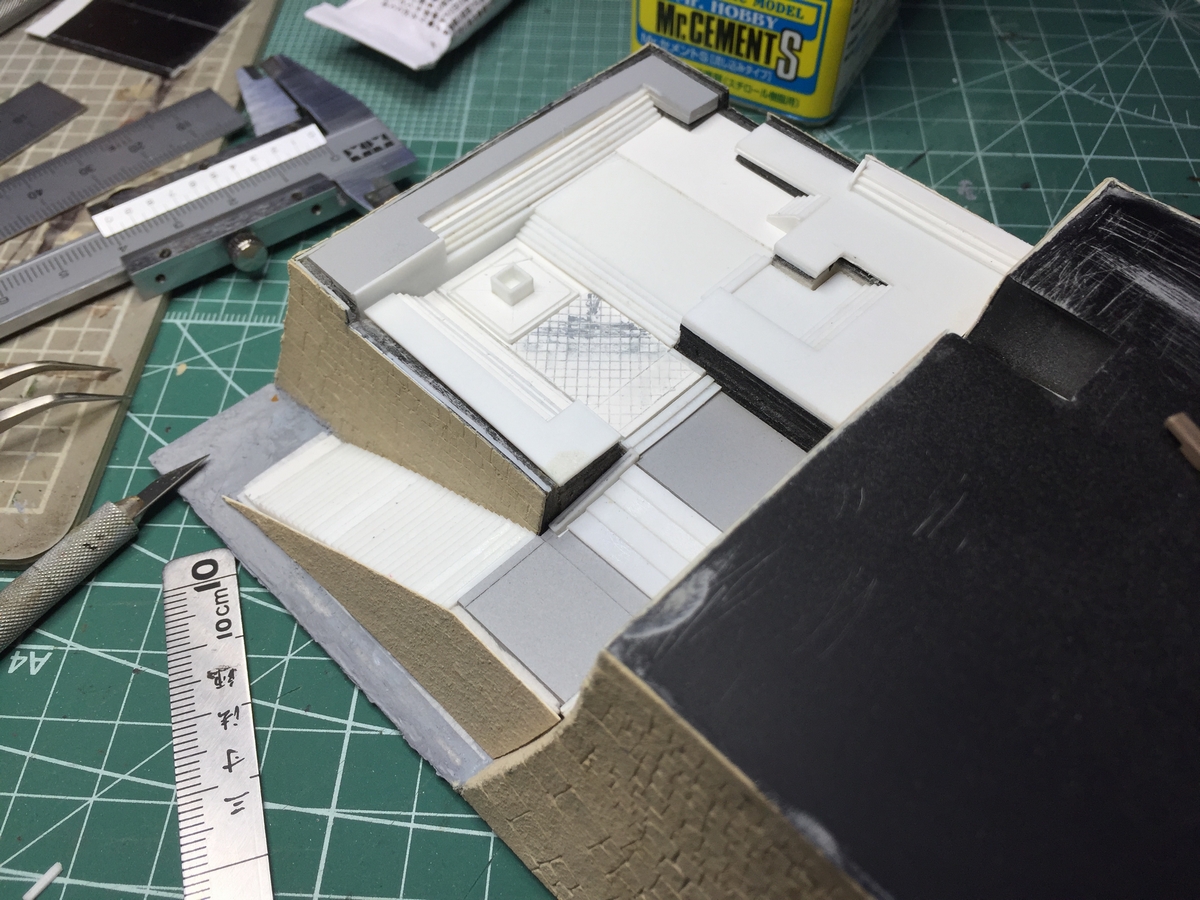

まずは、小さな金明水井戸の屋根を試作するつもりで仮組してみたのでした。(大棟などは仮のもので、鳥衾や鬼瓦などはついていませんし、ケラバ丸瓦もまだですのでご勘弁を)

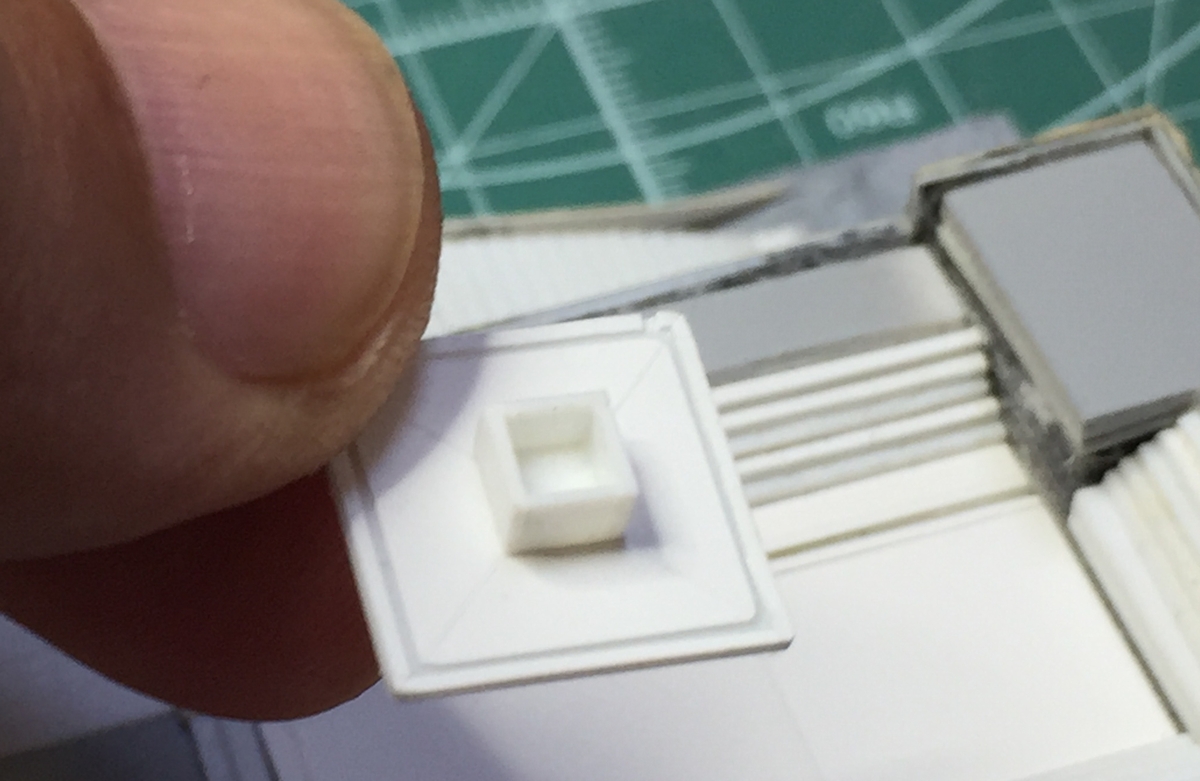

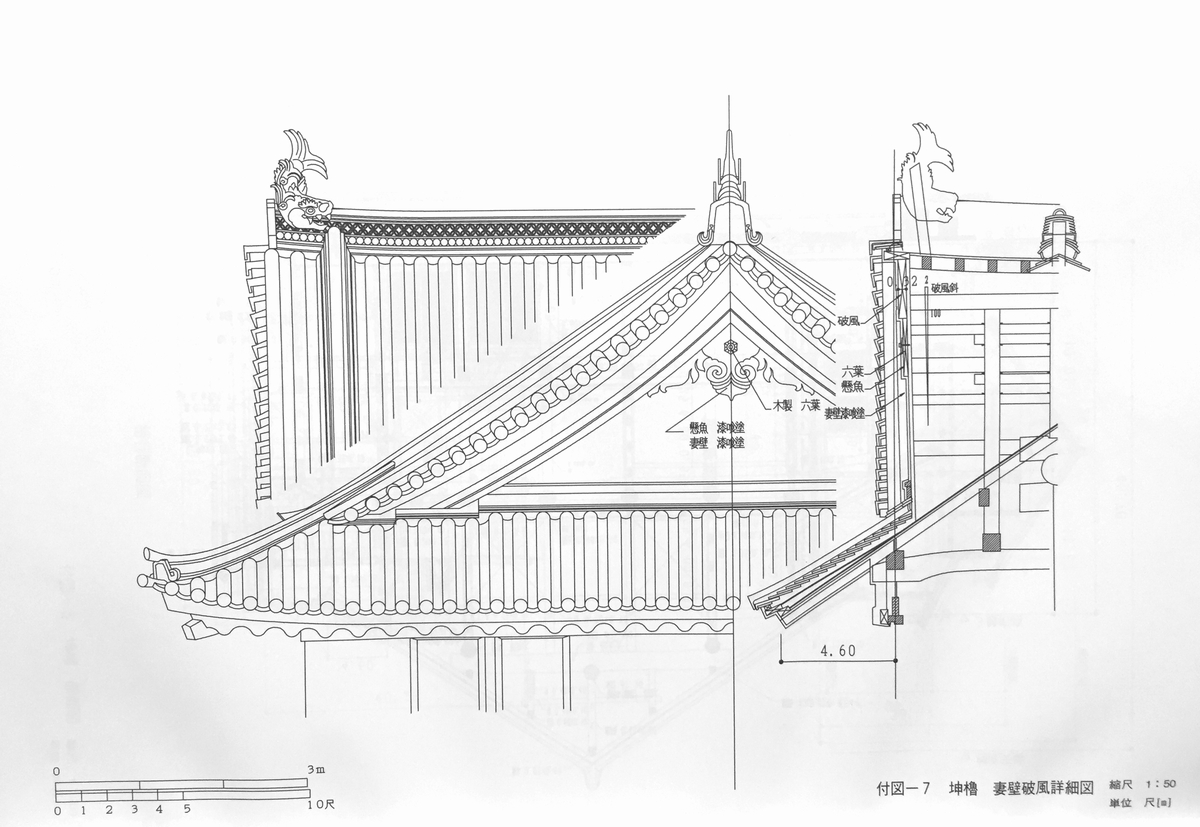

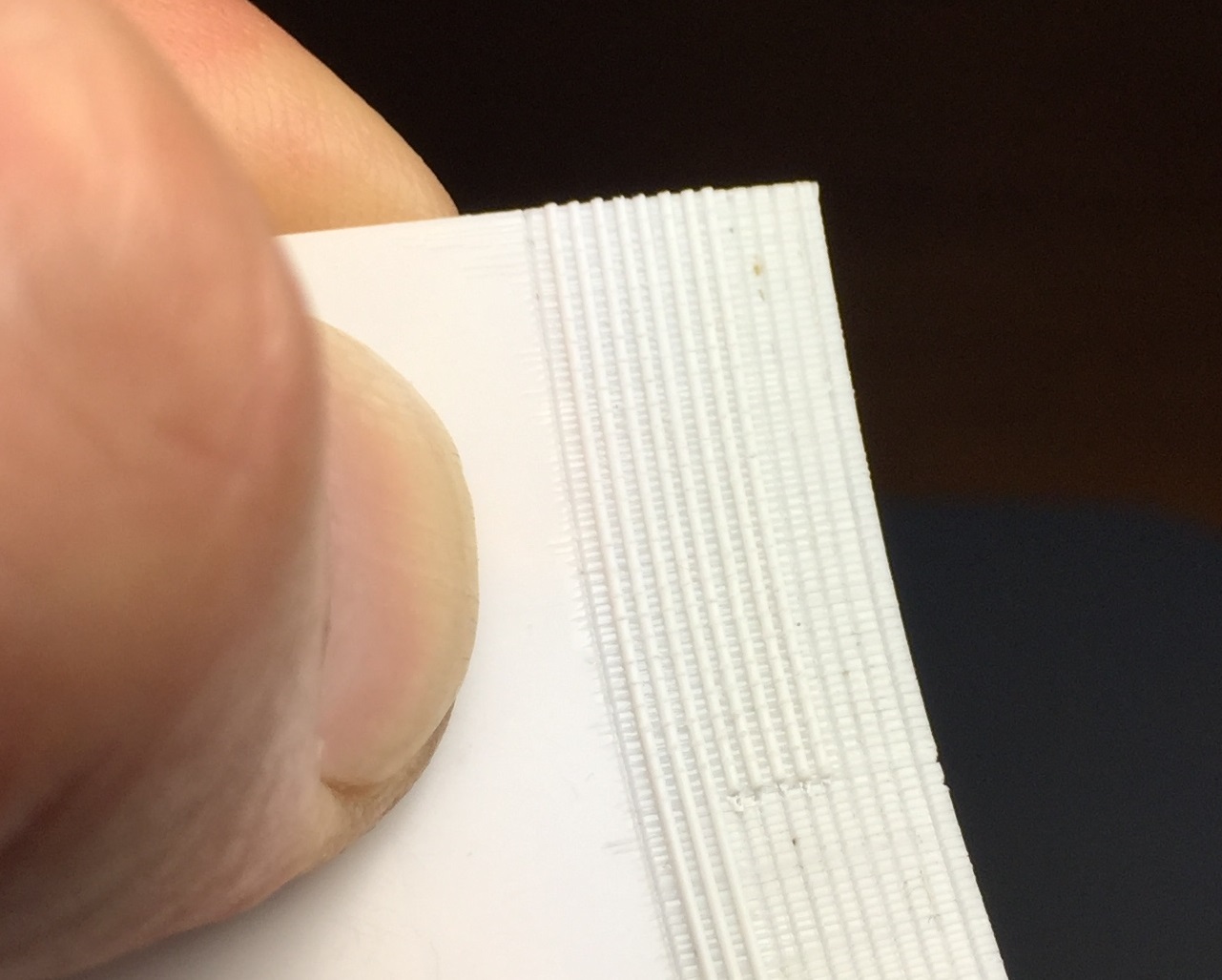

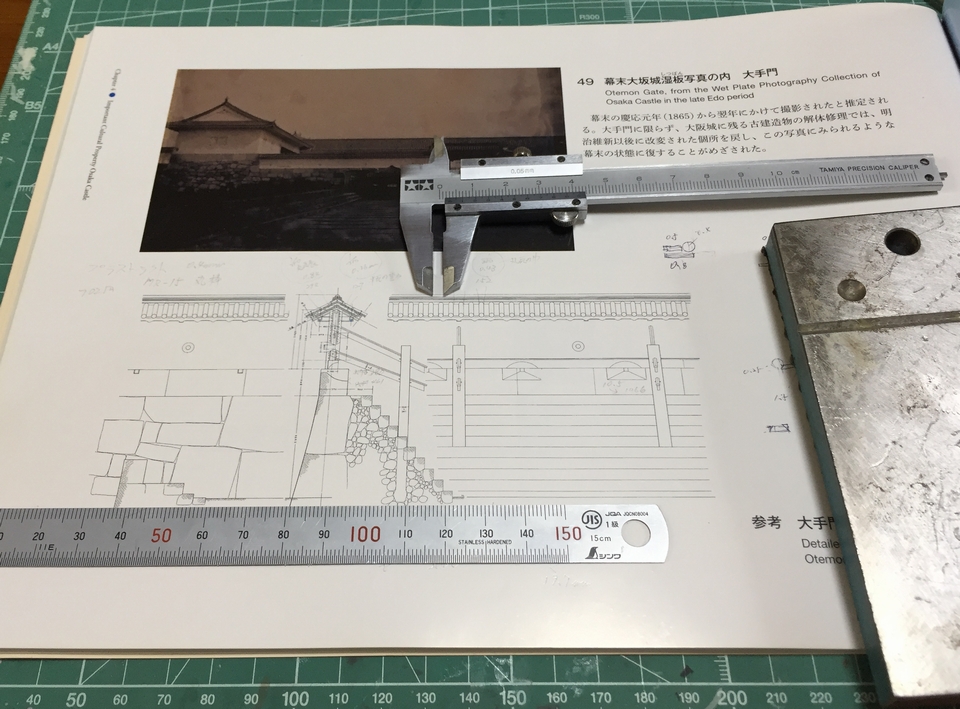

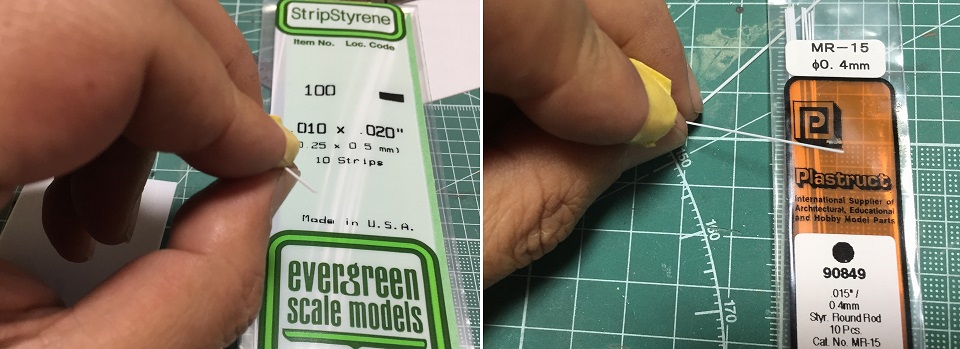

屋根を支えている黒いパーツも飾りを彫り込む必要があります。妻飾りは蕪懸魚(かぶらげぎょ)となっていますが、実物写真から台紙を作り0.5㎜プラ板に張り付けてくり抜いています。小さな加工は度のキツイ老眼鏡で済ましていますが、難しいです。

童友社大阪城キットの金明水井戸パーツを流用した江戸城プラモの小天守台井戸と比較するとこんな感じです。

私の今持っている工具などでは、この程度が限界となります。細かいところを正確に作り上げるのは、まだまだ修行が必要というこです。

追記 6/25の記事にあんけんさんからコメントをいただいていたのに、見逃しておりました。(このブログはコメント通知機能がないので、過去記事を単独で開かないと気づけないのです。無視したみたいで、本当にごめんなさい。)いつもごらんいただき感謝しております。

大坂城天守台づくりにハマってしまっているのは、おっしゃるとおりでして、正直こんなペースでは完成まで何年かかるんや?とも感じてはおります。ただ、大坂城の石垣系では、この小天守台部分が、それぞれの段など高さも異なり、一番複雑な難物でして、ここを越えれば、あとはそれほどではないと思っているのです。

屋根のほうも3Dの情報ありがとうございます。調べてみることにいたします。

展望台には、景色に重ねた布陣状況のわかる写真も掲示してありました。(横長なので、写真3枚をつないでいます。)松尾山の小早川の旗が動いたとき三成はどう思ったのでしょうか、写真でもわかるようにかなり距離があり、裏切るにせよ、徳川方を攻撃するにせよ、石田陣からは手前に降りてくるように見えたはずです。「これで勝った」と一瞬喜んだのではないかと思いました。

展望台には、景色に重ねた布陣状況のわかる写真も掲示してありました。(横長なので、写真3枚をつないでいます。)松尾山の小早川の旗が動いたとき三成はどう思ったのでしょうか、写真でもわかるようにかなり距離があり、裏切るにせよ、徳川方を攻撃するにせよ、石田陣からは手前に降りてくるように見えたはずです。「これで勝った」と一瞬喜んだのではないかと思いました。

かり楽しみました。ここにあるコンクリート像は、長い間無名で、近年テレビなどでも紹介されるようになったコンクリート造形師浅野祥雲の作品群で、実物大ではなく、やや大きめにつくられています。それもあって迫力はあります。

かり楽しみました。ここにあるコンクリート像は、長い間無名で、近年テレビなどでも紹介されるようになったコンクリート造形師浅野祥雲の作品群で、実物大ではなく、やや大きめにつくられています。それもあって迫力はあります。

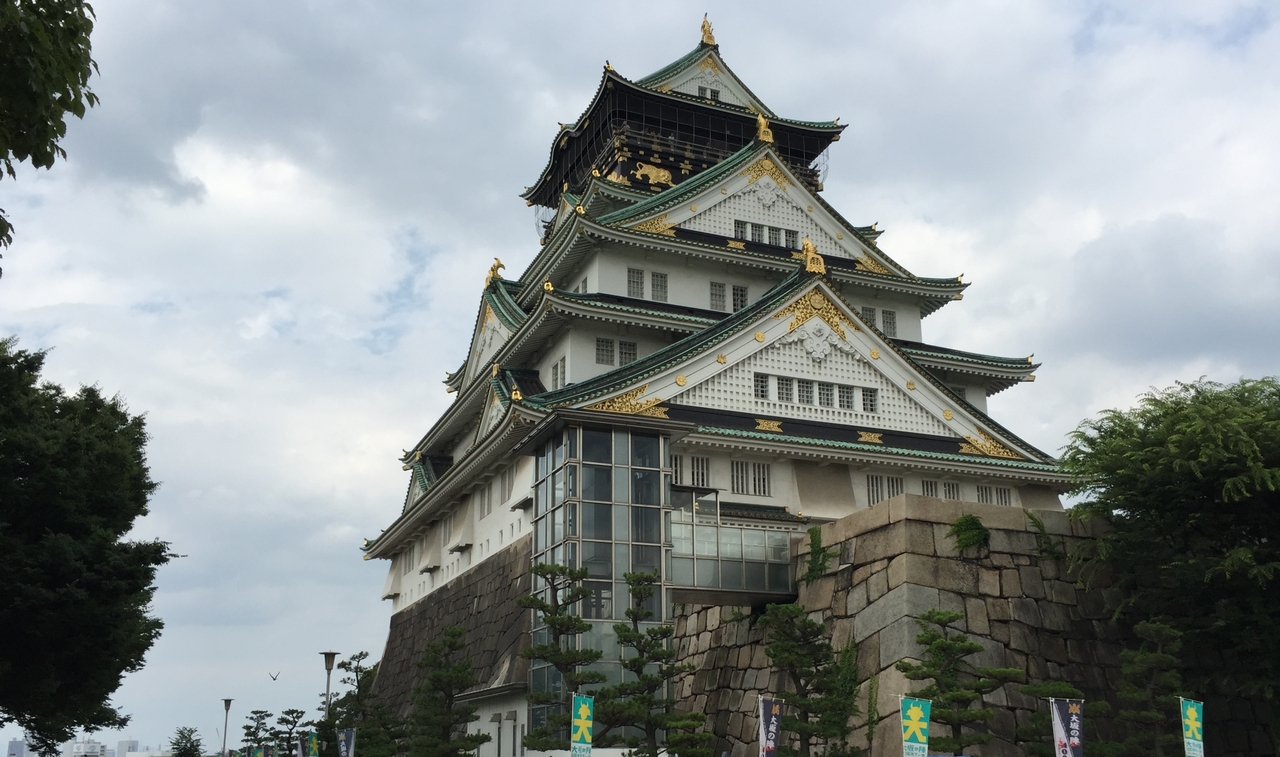

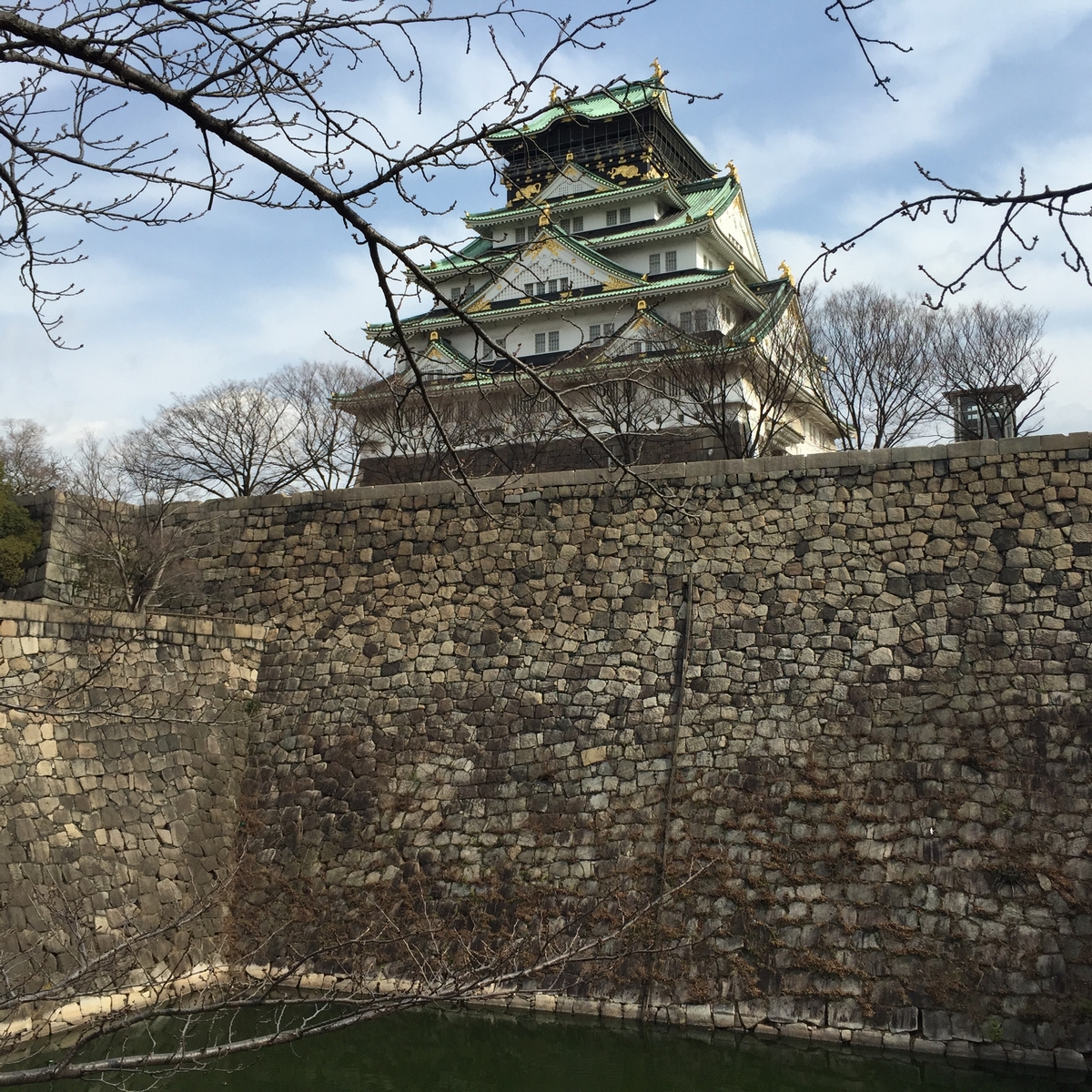

実物写真は、以前は自分で撮影に行ってましたが、Googleアースが更新されて小天守台も細かく見ることができるようになり、おかげで助かっています。この写真は自分で撮影したものですけどね・・・小天守台の金明水の段への雁木は、写真では2段としか言いようが無いですよねえ、しかし、早稲田大学図書館蔵「大坂城本丸之図」には「岩岐三段」と記してあります。ふー、なので手前の踊り場の敷石は無かったのではないかと疑っているところです。

実物写真は、以前は自分で撮影に行ってましたが、Googleアースが更新されて小天守台も細かく見ることができるようになり、おかげで助かっています。この写真は自分で撮影したものですけどね・・・小天守台の金明水の段への雁木は、写真では2段としか言いようが無いですよねえ、しかし、早稲田大学図書館蔵「大坂城本丸之図」には「岩岐三段」と記してあります。ふー、なので手前の踊り場の敷石は無かったのではないかと疑っているところです。