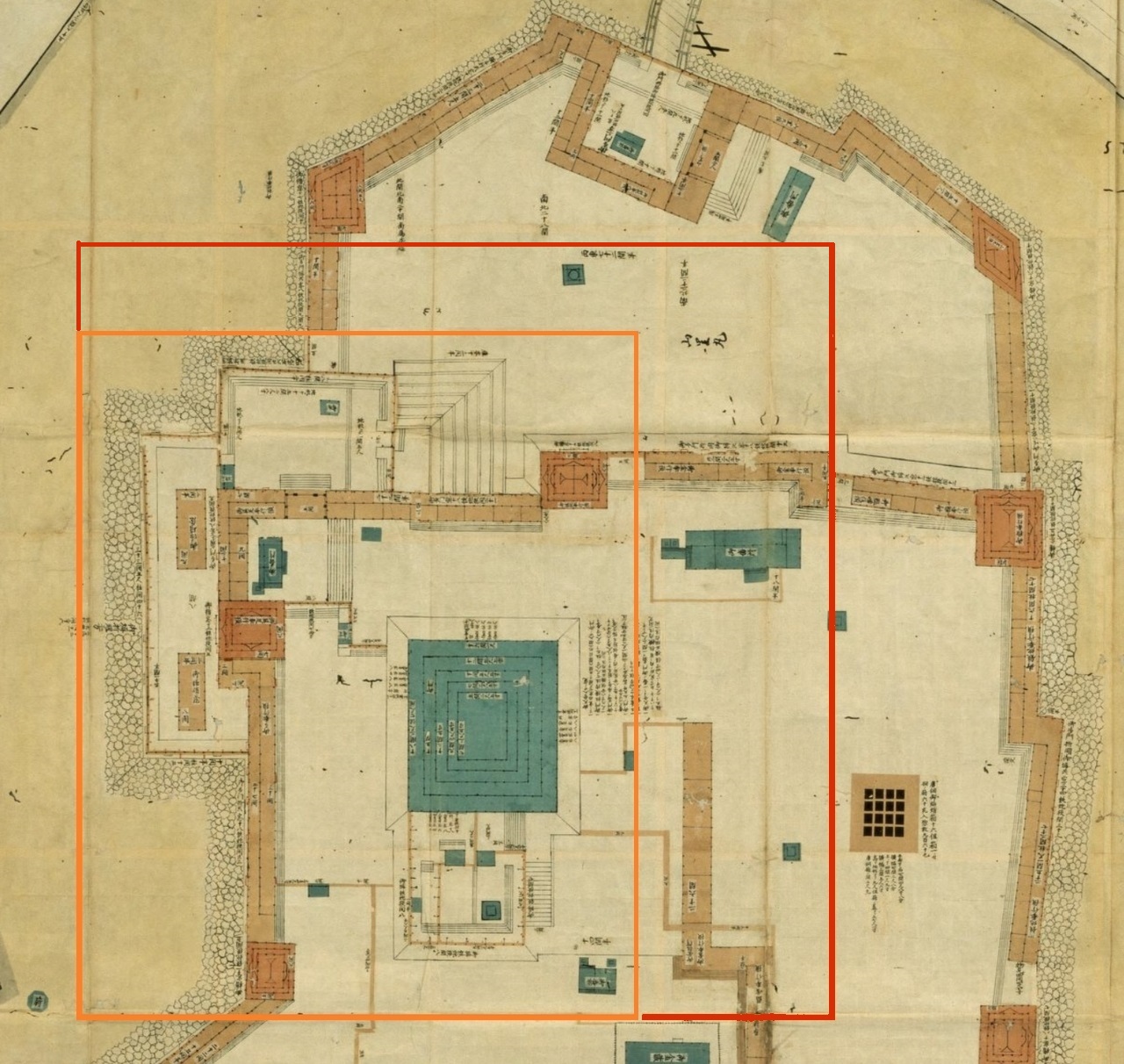

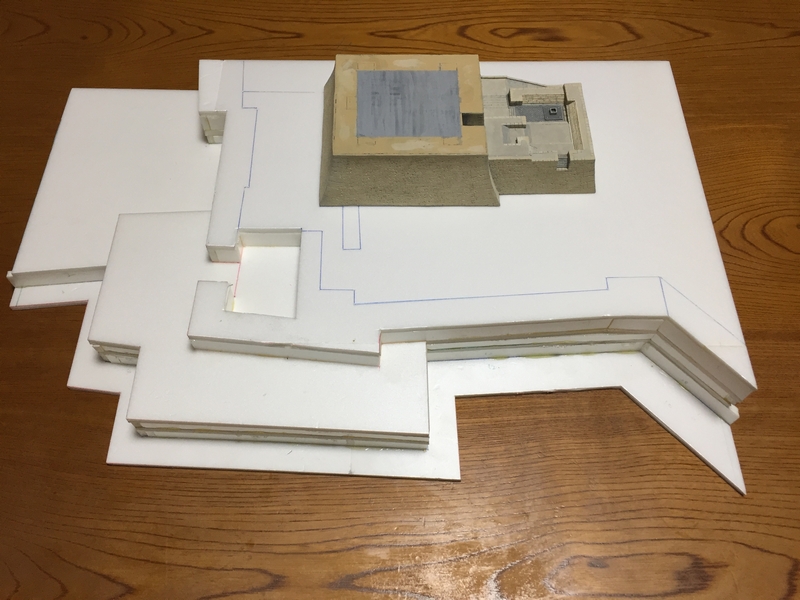

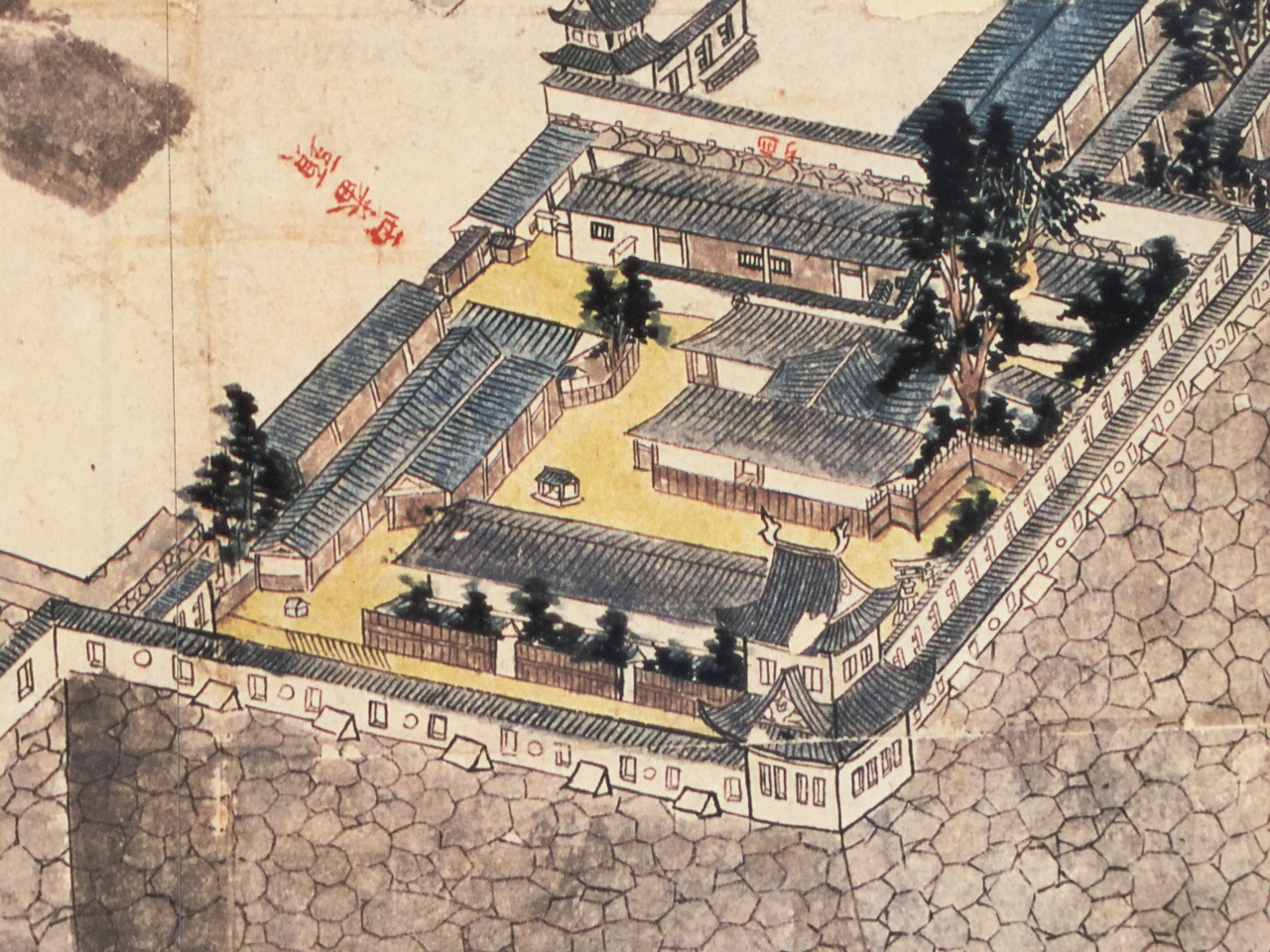

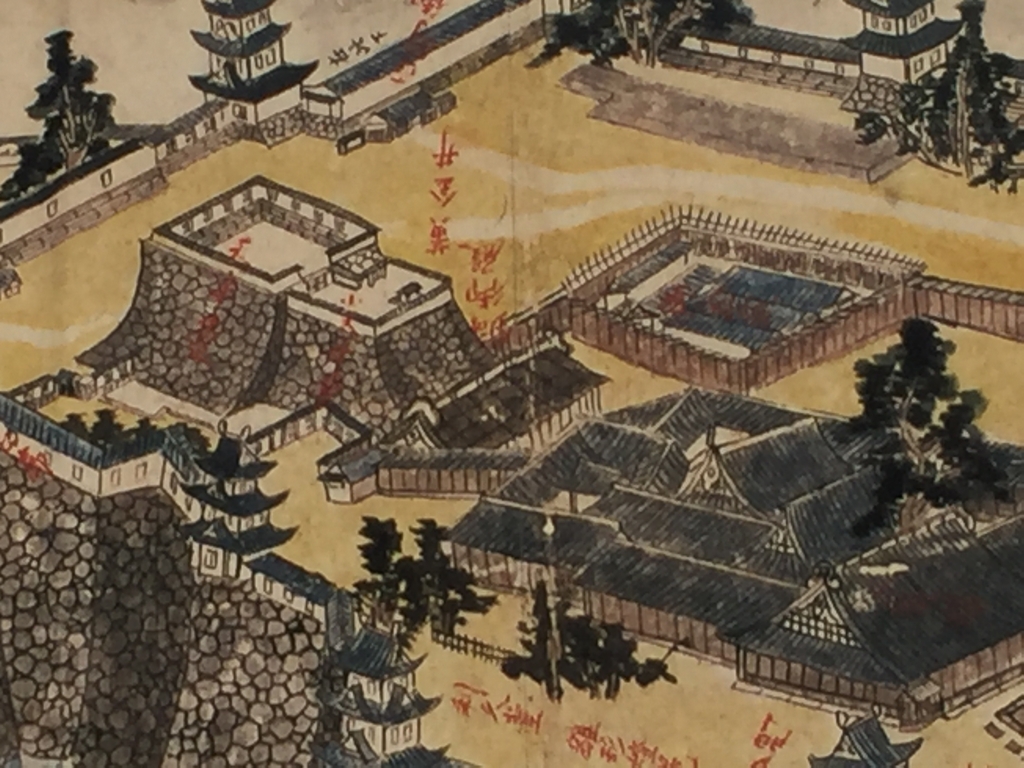

徳川大坂城模型作成記事の続きです。先週は模型の土台の作り直しで記事にかかる時間がなく、1回飛ばしてしまいました。(ご容赦を)以前に紹介していた土台よりも広げることにしたのですが、次の画像は、今回の模型の一番よく使う史料の国立国会図書館蔵の「大坂御城絵図」です。オレンジ線の範囲であったものを赤線の部分に拡大し、天守の右上にある御番所、右側に連なっている長屋建物などを模型化することにしました。東側からの天守景観などもしっかり模型化したいと思ったためです。これで大坂城本丸面積全体の1/3程度を模型化することになります。(本当は、城郭模型として、本丸全体としたいところですが、私のペースでは時間がかかりすぎて、他のお城の模型にかかれなくなるでしょう。)

ちなみに、国会図書館蔵の画像は、インターネット公開(保護期間満了)とあるものは、こういった形で公開利用ができることになっています。この画像を詳しく眺めながら模型化したら、どんな情景が見ることができるのだろうなどと考えるのが、今回の模型作成の大きなモチベーションになっています。

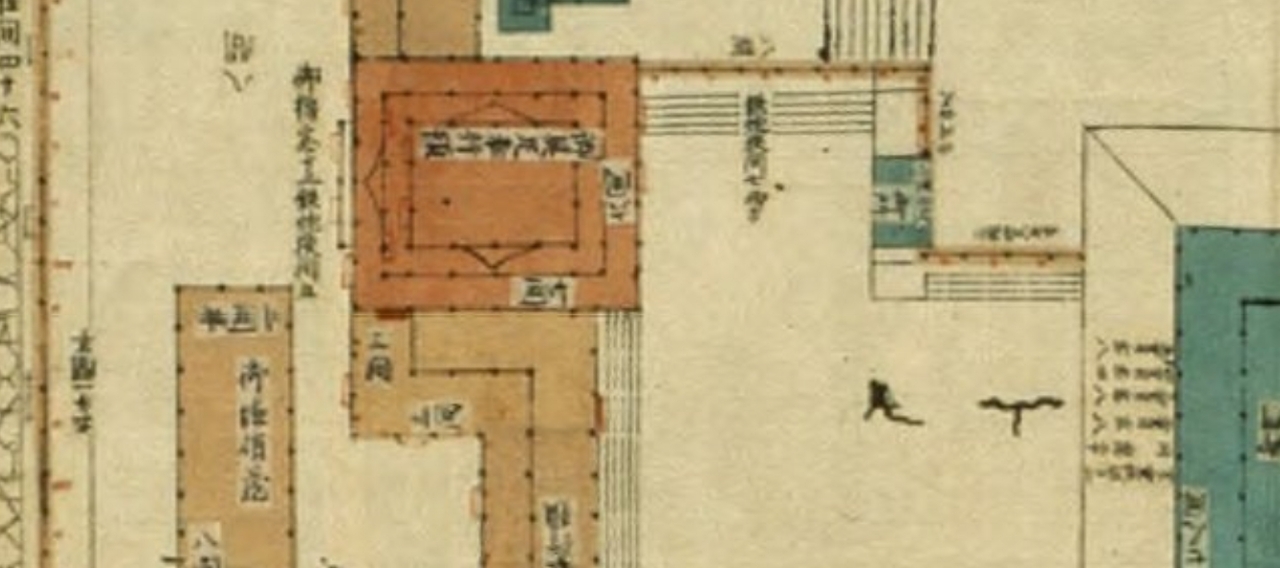

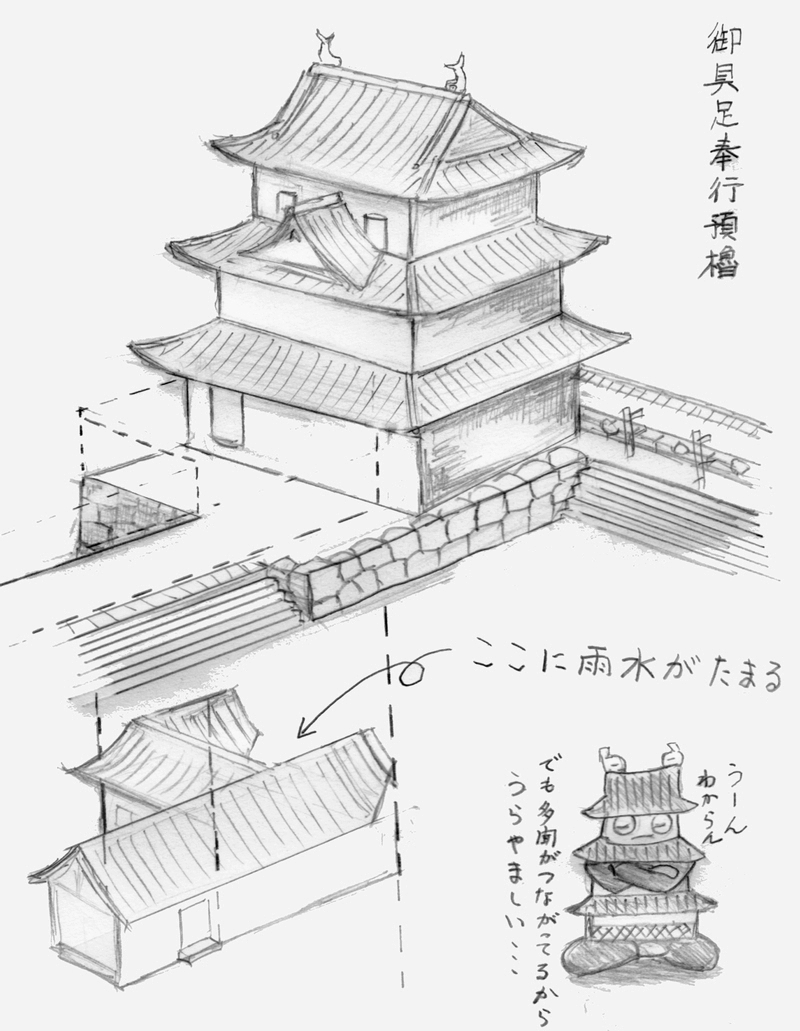

この図面で建物の規模は明らかになるのですが、屋根の形状が描かれていませんので、どういった納まりなのかわからない部分も多数あります。宮内庁蔵の幕末大坂城の古写真を参考に想像で補えるところもありますが、以前も触れたように、私にとって難解で判明しないのが「御具足奉行預櫓」の南側に接続している多聞櫓の屋根の納まりです。上の図面を見ていただくと、この櫓の南面6間が接続しています。多聞櫓の中心に線が描かれていて左側が武者走り(廊下)であるようですが、この線と同じようにL字型に屋根の棟があるとすると、櫓側へ下る屋根は櫓の壁に接続してしまい、雨水の流れ先がないのです。

9/27の記事で紹介した「47都道府県別よみがえる日本の城」の西ヶ谷恭弘先生監修の徳川大坂城鳥瞰図では、御具足奉行預櫓の一重目屋根を入母屋にして南側に延長し、この部分を覆うと解釈されています。(うーん入母屋・・・そうかも知れないけど、大坂城の他の櫓で類似事例がないようなので、私としてはチョイスしません。)今のところ解釈保留としておきます。

本丸堀も残されておらず、お城と堀を埋め立てた道を隔てて住宅地となっています。

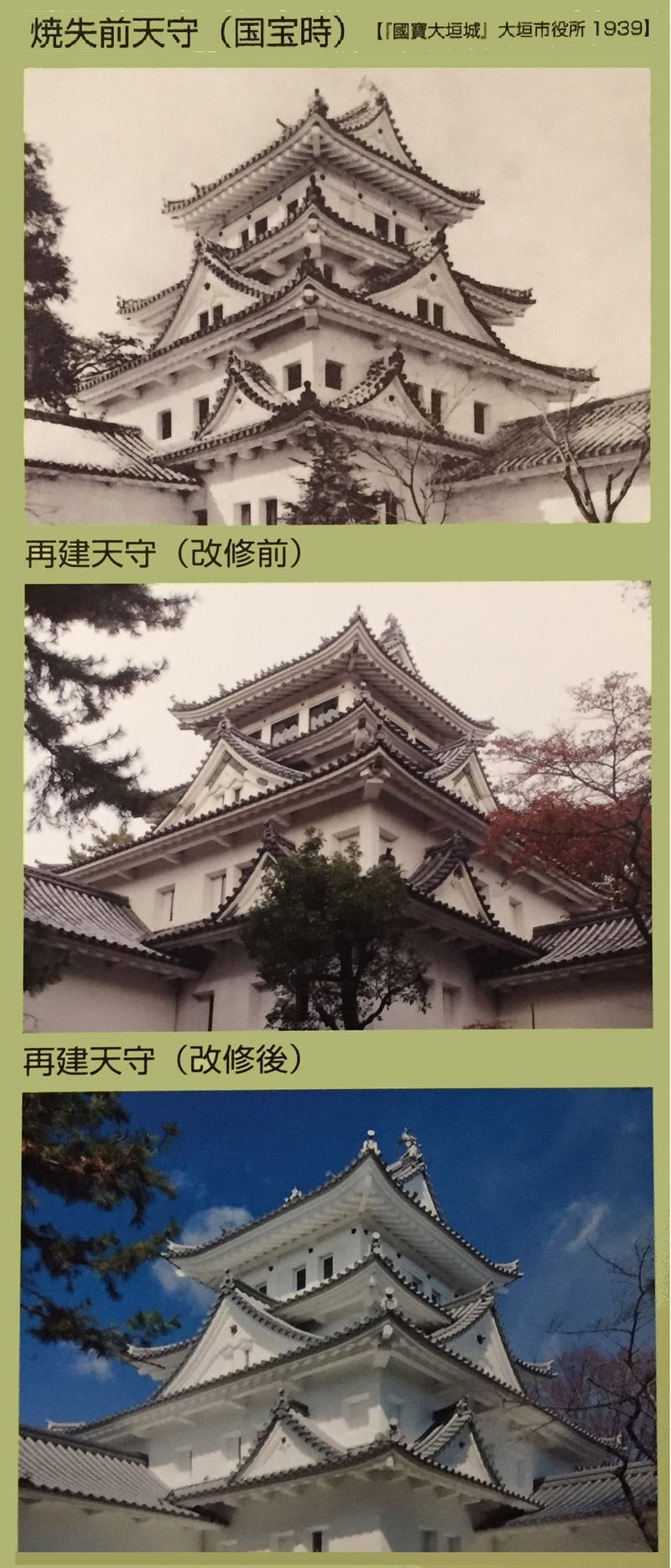

本丸堀も残されておらず、お城と堀を埋め立てた道を隔てて住宅地となっています。 この写真は、その展示パネルでして、焼失前の国宝天守、昭和34年再建天守閣、平成22年外見復元天守の比較写真です。全面ガラス窓を取り外してくれて、ほんとよかったです。さらに、鯱や懸魚、鬼瓦、邪気瓦も旧天守にあったものを復元したとありました。(お城ファンとしては天守を眺めて「ほんとはこんなんじゃないんだ」などとツッコミを抱かずに済む訳です)

この写真は、その展示パネルでして、焼失前の国宝天守、昭和34年再建天守閣、平成22年外見復元天守の比較写真です。全面ガラス窓を取り外してくれて、ほんとよかったです。さらに、鯱や懸魚、鬼瓦、邪気瓦も旧天守にあったものを復元したとありました。(お城ファンとしては天守を眺めて「ほんとはこんなんじゃないんだ」などとツッコミを抱かずに済む訳です)

日本のお城の多くの敷地は市町村の公園課が管理していて、緑地公園扱いでお城の景観などは、それほど注意を払っていないとしか思えないのです。それも毎年の予算で緑化推進ということで、どんどん植樹することが仕事ですから、大阪城など天守石垣周りに松の木を植えたりしています。お城ファンとしては心配でして、やがてあの立派な天守石垣が木々に隠れてしまうのではないかと思っています。

日本のお城の多くの敷地は市町村の公園課が管理していて、緑地公園扱いでお城の景観などは、それほど注意を払っていないとしか思えないのです。それも毎年の予算で緑化推進ということで、どんどん植樹することが仕事ですから、大阪城など天守石垣周りに松の木を植えたりしています。お城ファンとしては心配でして、やがてあの立派な天守石垣が木々に隠れてしまうのではないかと思っています。

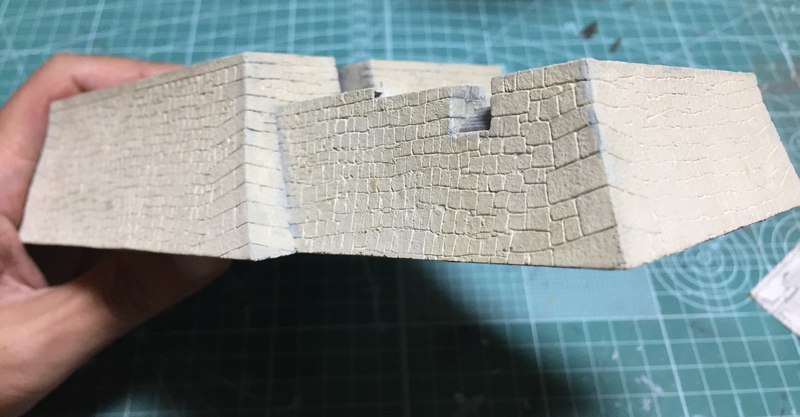

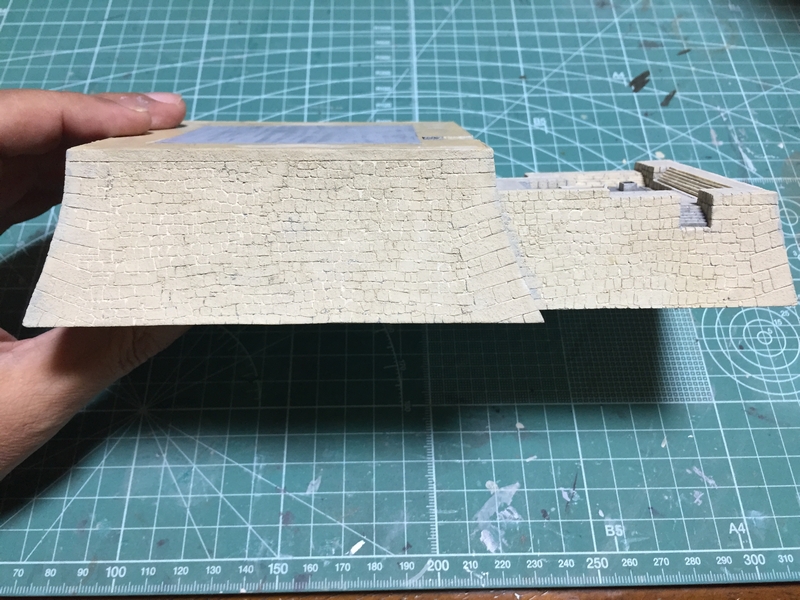

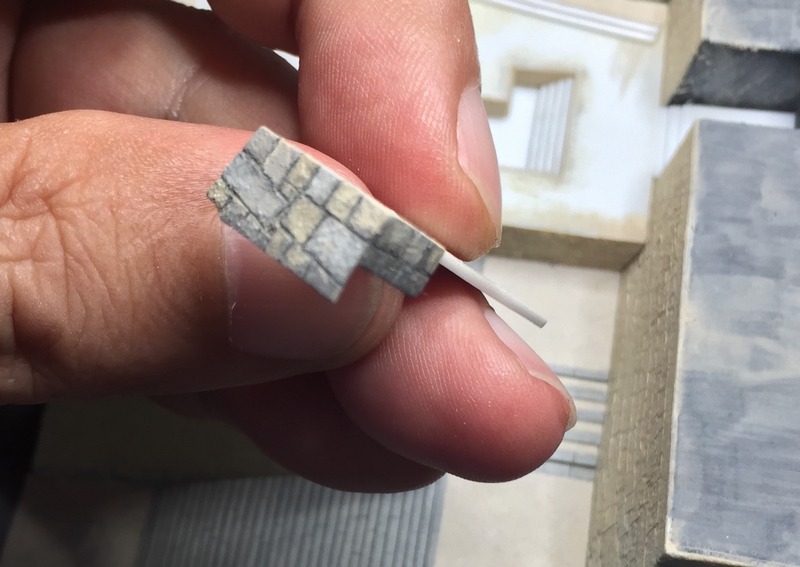

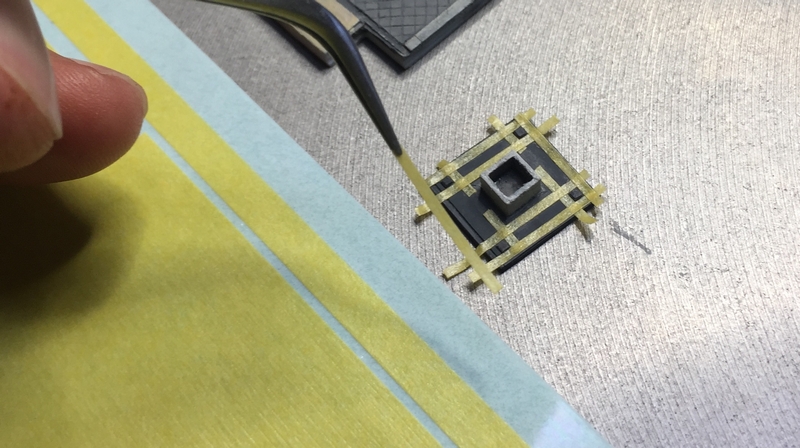

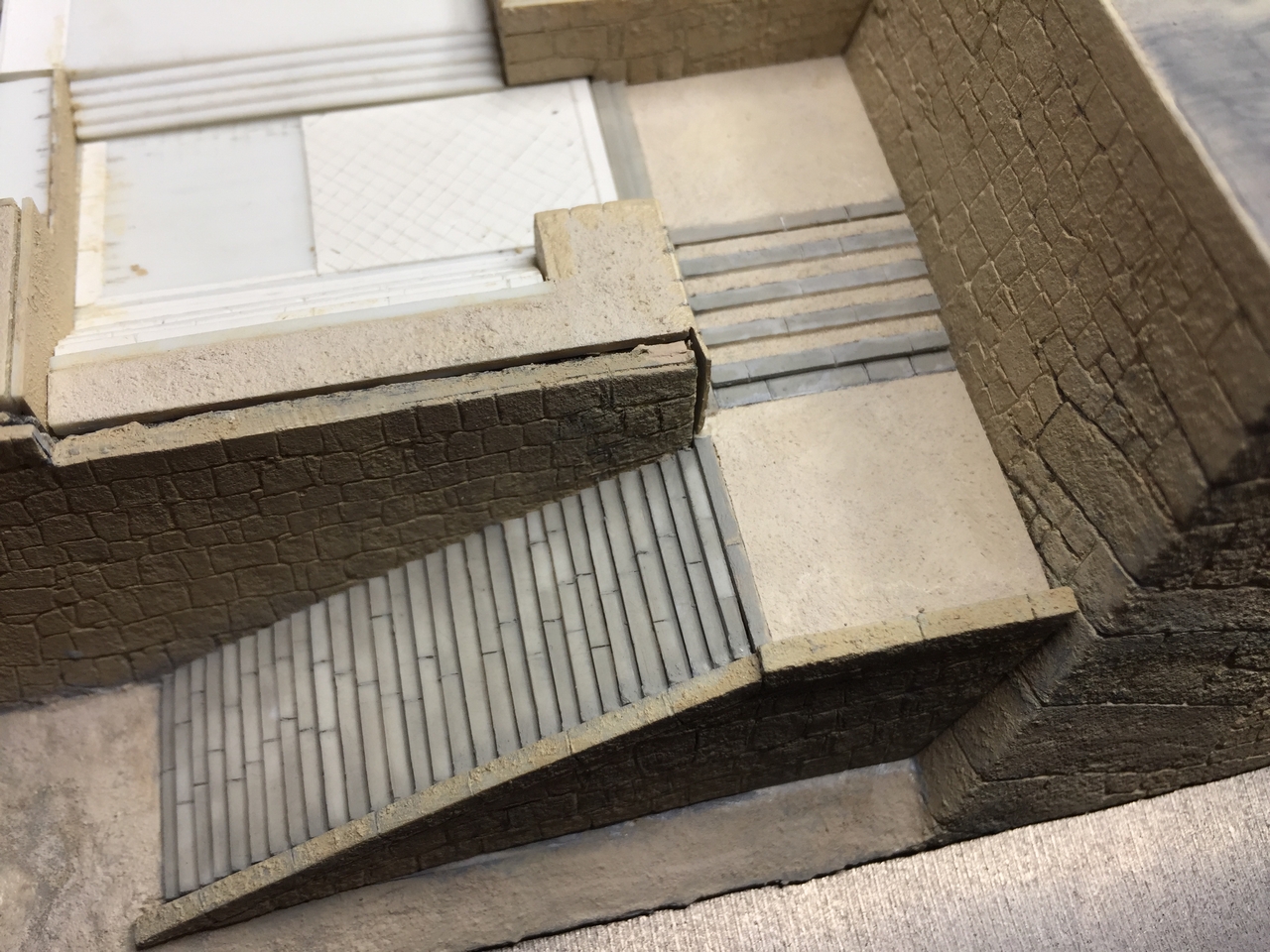

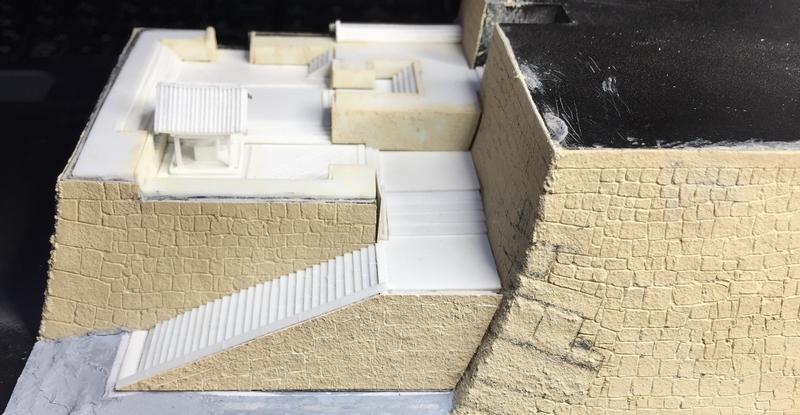

はめ込んでみるとこんな感じになります。石垣のスキマというのは深く彫り込んでおけば、流し込み塗料は不要ですが、ここは浅いので必要となります。

はめ込んでみるとこんな感じになります。石垣のスキマというのは深く彫り込んでおけば、流し込み塗料は不要ですが、ここは浅いので必要となります。

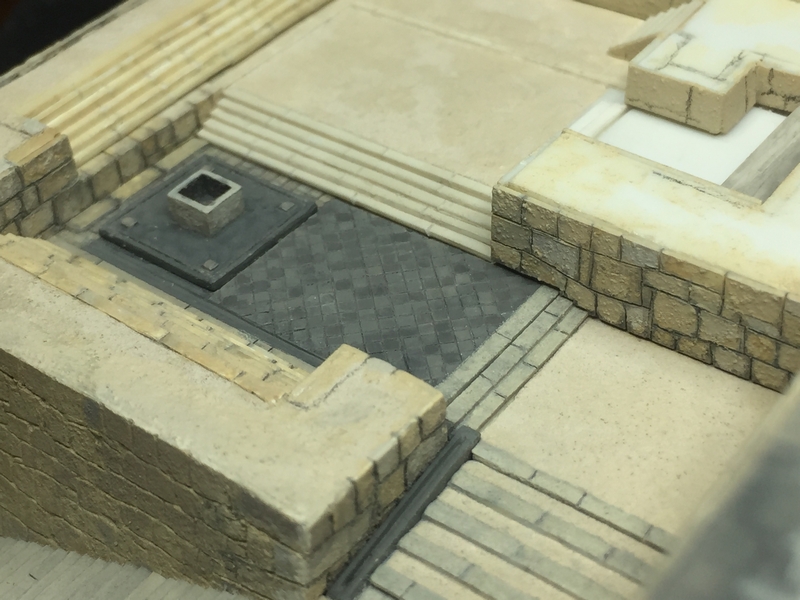

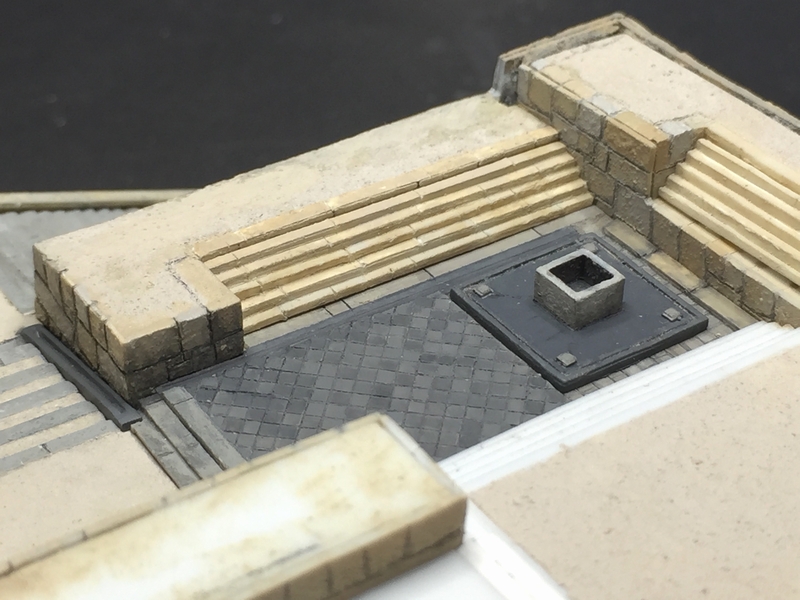

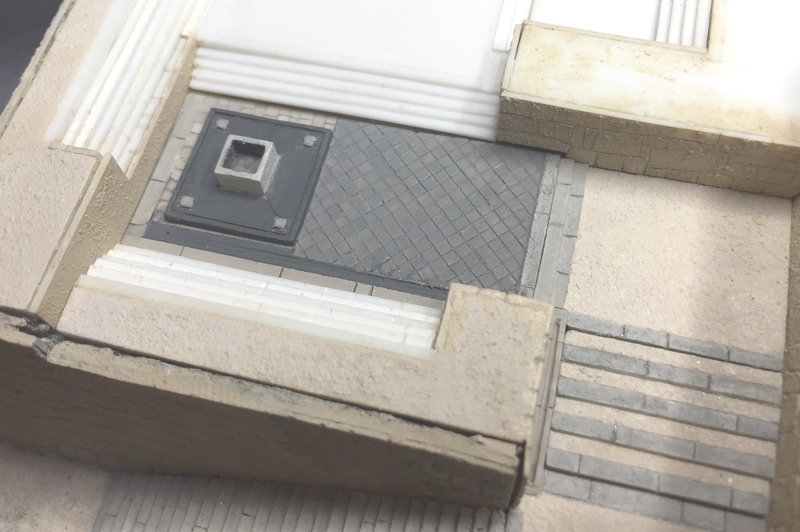

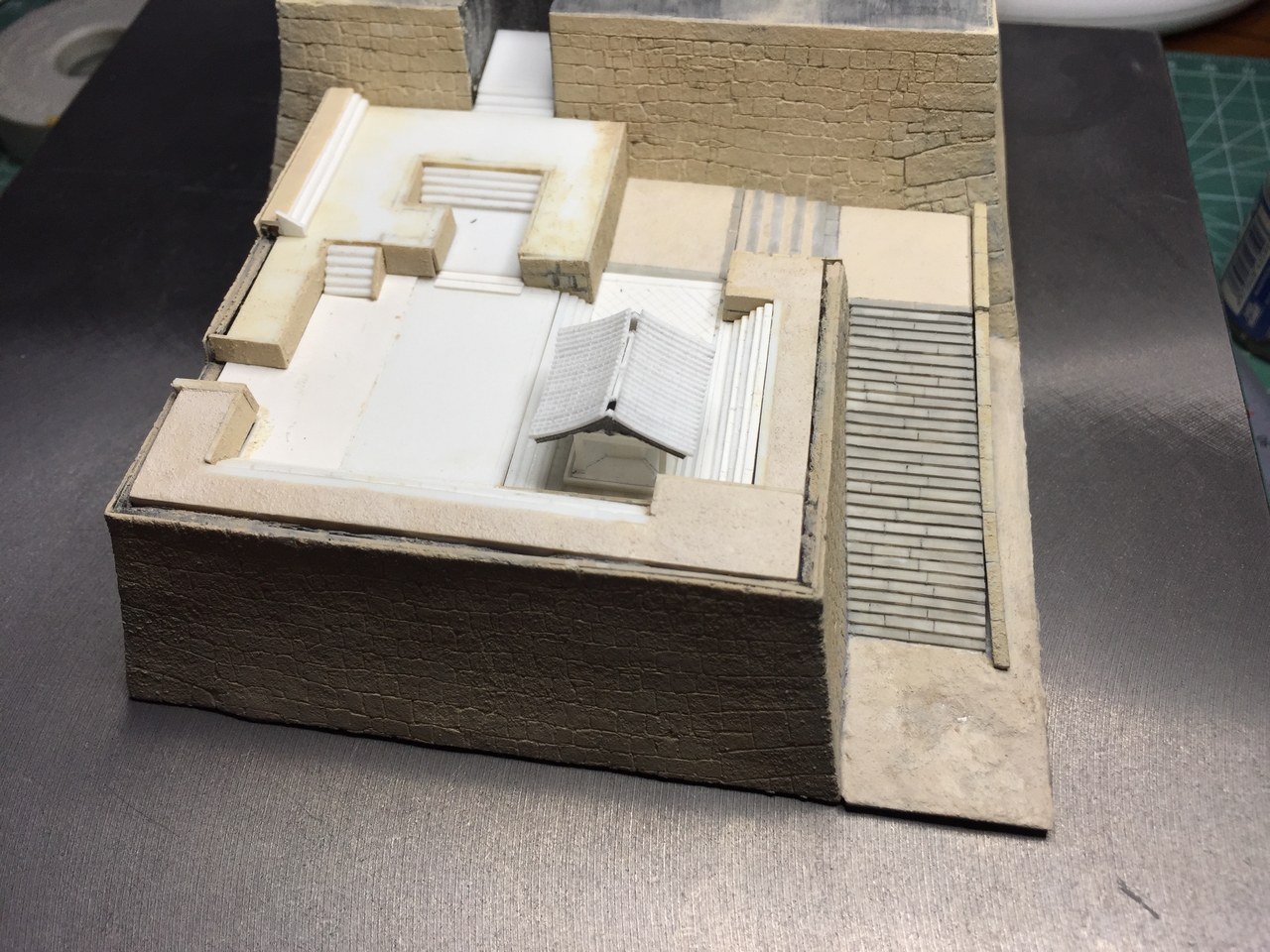

小天守台の作業のほうですが、やはり塗装を中心に行っております。

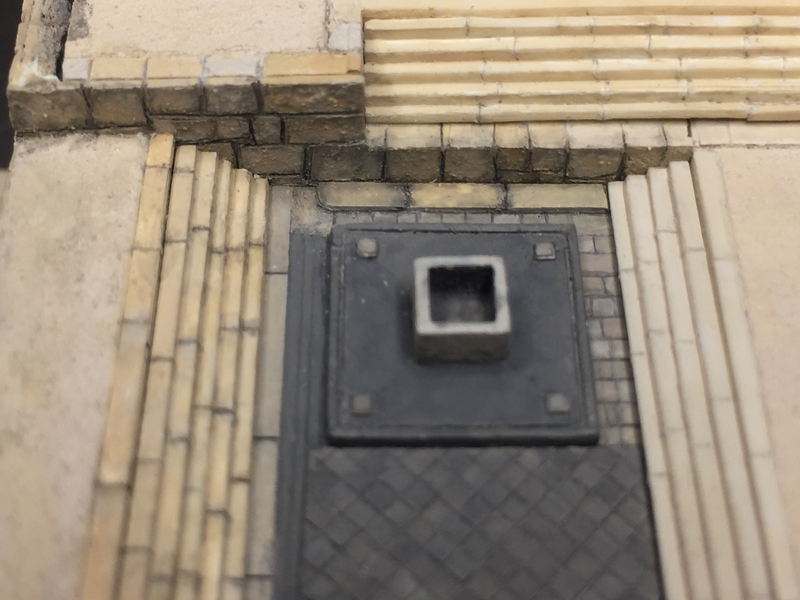

小天守台の作業のほうですが、やはり塗装を中心に行っております。 金明水の段、「四半敷」を瓦張と想定して瓦色で塗装してみたものです。(うう黒いですねえ・・・こりゃ塗り直しか)

金明水の段、「四半敷」を瓦張と想定して瓦色で塗装してみたものです。(うう黒いですねえ・・・こりゃ塗り直しか)

どうも気に入らないです。井戸がやはり黒すぎますね。写真写りより、もう少し明るいグレーなのですが、溝も同じくです。そもそも写真での公開が中心なので、これじゃなあ。気に入るまで塗りなおししてしまうので、時間かかってしょうがないです。

どうも気に入らないです。井戸がやはり黒すぎますね。写真写りより、もう少し明るいグレーなのですが、溝も同じくです。そもそも写真での公開が中心なので、これじゃなあ。気に入るまで塗りなおししてしまうので、時間かかってしょうがないです。

今も残る金蔵は、本丸内にあった「長屋建物」の一部を改造したものと言われており、私の徳川大坂城模型でもこの「長屋建物」は一部再現するので、その壁面とかの仕様をはっきりさせる必要があります。まあ、まだまだ先ではありますが、天守台を完成させれば本丸部分の作成にかかるのでその時に考えます。

今も残る金蔵は、本丸内にあった「長屋建物」の一部を改造したものと言われており、私の徳川大坂城模型でもこの「長屋建物」は一部再現するので、その壁面とかの仕様をはっきりさせる必要があります。まあ、まだまだ先ではありますが、天守台を完成させれば本丸部分の作成にかかるのでその時に考えます。

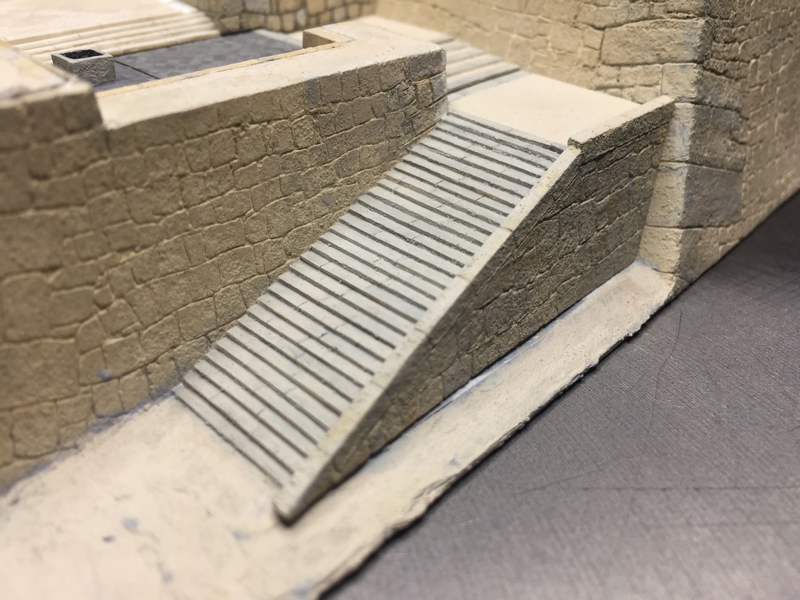

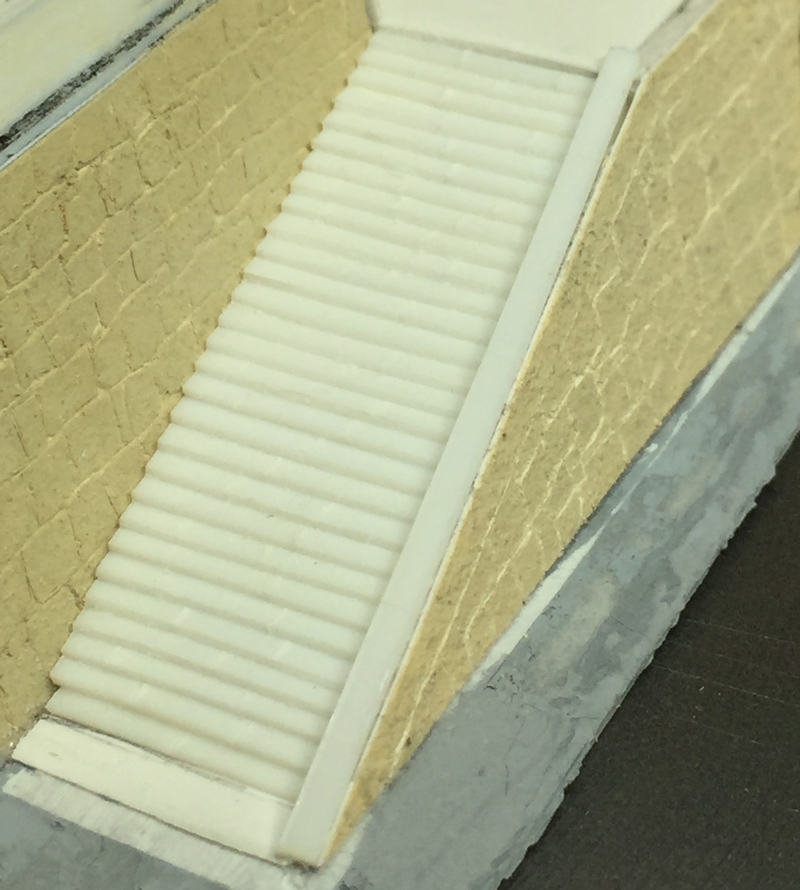

この写真は、登り口雁木を登って左に曲がったところの雁木と溝部分の写真です。ここの雁木は1段が並行2枚の積み方となっていますが、私は1枚の雁木石での積み方と解釈しております。そしてこの写真上部の石垣壁面は、新しい石で積みなおしされております。ここの古写真は見当たらなかったので、現状に似せて石垣パターンを作っています。

この写真は、登り口雁木を登って左に曲がったところの雁木と溝部分の写真です。ここの雁木は1段が並行2枚の積み方となっていますが、私は1枚の雁木石での積み方と解釈しております。そしてこの写真上部の石垣壁面は、新しい石で積みなおしされております。ここの古写真は見当たらなかったので、現状に似せて石垣パターンを作っています。 ちなみに、各雁木はグレー系の石垣色を塗っていますが、実物写真を見てもわかるよう、こんな色ではありません、あくまでこれも下塗りですので、あしからず。まだまだ、先は長いところです。今回もおつきあいありがとうございました。

ちなみに、各雁木はグレー系の石垣色を塗っていますが、実物写真を見てもわかるよう、こんな色ではありません、あくまでこれも下塗りですので、あしからず。まだまだ、先は長いところです。今回もおつきあいありがとうございました。

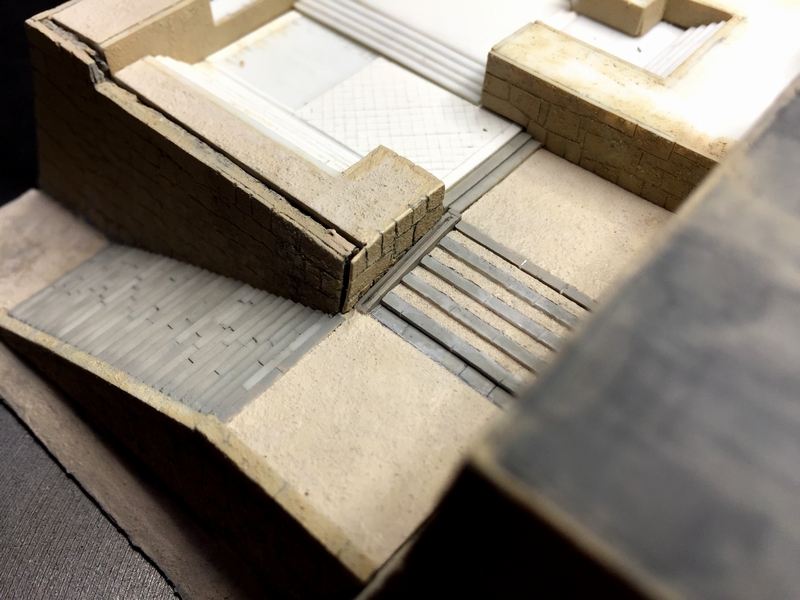

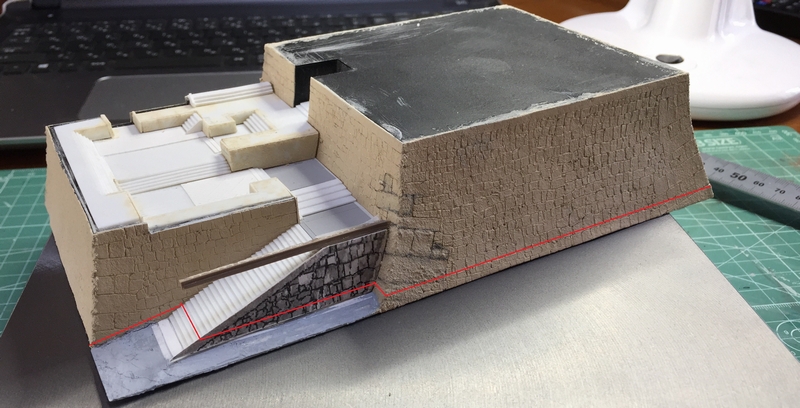

登り口雁木横の石垣パターンの彫り込みがまだだったので、入れてみました。参考にしている古写真は天端石を入れて布積みの5段ですが、埋もれている一番下の1段を想像で追加しています。(想像でもこれは、仕方ありません。)

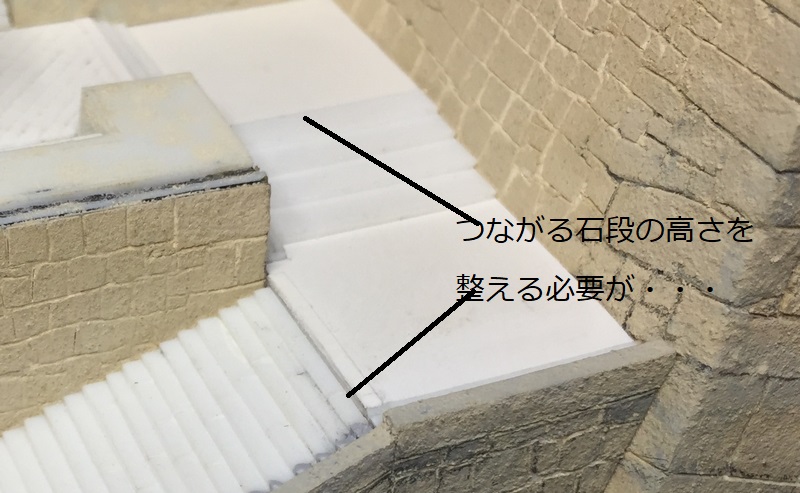

登り口雁木横の石垣パターンの彫り込みがまだだったので、入れてみました。参考にしている古写真は天端石を入れて布積みの5段ですが、埋もれている一番下の1段を想像で追加しています。(想像でもこれは、仕方ありません。) 登り口の雁木と踊り場の雁木との高さが、そろわないなので調整する必要があります。その次の踊り場とも合わなくなっています。つまり踊り場を0.1から0.2㎜低くしなければならないところです。ピタリと調整するのに時間がかかってしまっています。大天守台の石垣もモコモコしていますが、古写真との照合で石垣彫り込みを変更しているためであります。このあたりの微調整をおざなりにしてはならないと思っています。

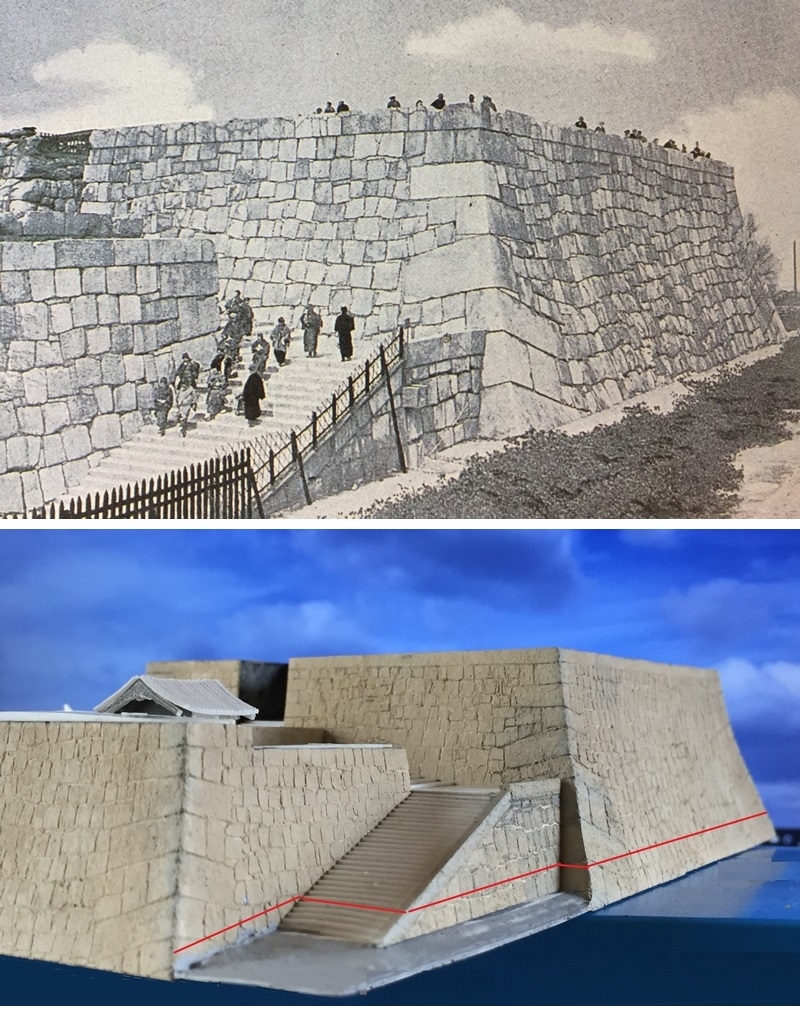

登り口の雁木と踊り場の雁木との高さが、そろわないなので調整する必要があります。その次の踊り場とも合わなくなっています。つまり踊り場を0.1から0.2㎜低くしなければならないところです。ピタリと調整するのに時間がかかってしまっています。大天守台の石垣もモコモコしていますが、古写真との照合で石垣彫り込みを変更しているためであります。このあたりの微調整をおざなりにしてはならないと思っています。 だけれども、限界もある訳でして、だいたいの石垣をいれたけどもなんか形が違うなあというところもあります。上下写真を比較いただくと、私の限界もばれてしまっています。(絵のスケッチ作業みたいなもので、スケッチが下手くそであるということです。orz)

だけれども、限界もある訳でして、だいたいの石垣をいれたけどもなんか形が違うなあというところもあります。上下写真を比較いただくと、私の限界もばれてしまっています。(絵のスケッチ作業みたいなもので、スケッチが下手くそであるということです。orz)

大天守台の石垣の修正箇所に鉛筆で書き込んでいますが、石段横の石垣のパターンとの照合で間違いが判明したためです。

大天守台の石垣の修正箇所に鉛筆で書き込んでいますが、石段横の石垣のパターンとの照合で間違いが判明したためです。 とっとと、小天守台を完成させて、本丸部分の制作に移りたいものです。

とっとと、小天守台を完成させて、本丸部分の制作に移りたいものです。