徳川大坂城模型制作記事の続きです。前回で予告していた小天守台に関してですが、本ブログで、何度か話題にしている「大阪城址写真帖」の古写真をまずはごらんください。(偶然ヤフオクで見つけて手に入れたものです。この場面のものはネットで見かけたことがなかったです。まだまだあるのかも知れません。)

着物姿の女性と女の子が黄金水(金明水)井戸前に佇んでいます。もちろん天守閣が再興される前の写真でして、井戸屋根右上に陸軍第4師団司令部庁舎でなく、前身の経理部か軍法会議かの建物屋根が見えている珍しいものです。

私にとっての注目点は、まずは女性の右側に雑草が生えていて石畳ではないことを確認(看板の影らしきものが少し気になりましたが)できたことです。井戸屋根軒右側に見える石塁の上部にも雑草がありますし、敷石なしでいいんだと少し自信が生まれました。

さらに、井戸左下の斜め敷石(以前は敷「瓦」と思っていましたが、明るいので、やはり「石」のように見えます。)と雁木石の間に石造りの溝があることが見て取れます。井戸のあふれた水を排水するためのもので登り口の側面にある石樋につながっていたと考えられます。

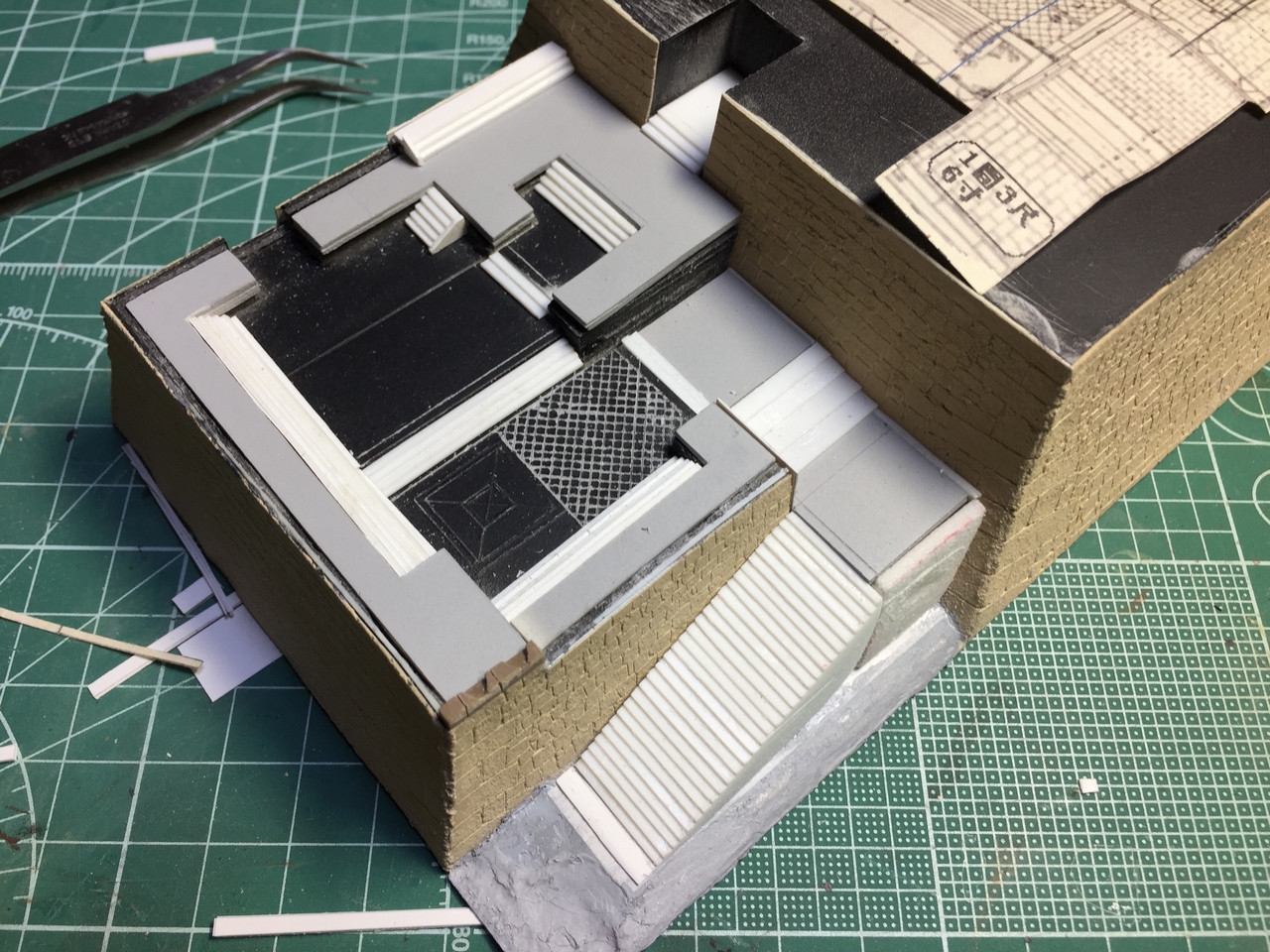

ちなみに先日大阪城小天守台を観察したときに、現状の敷石が、どうやらこの溝を覆っているのが分りました。左写真では井戸右横の溝が途切れたようになってますが、アルミ製のごみトラップが据えてありました。右写真は、その先にあるコンクリート製の蓋のものです。(古いものですが、いままで、ぜんぜん気づいてなかったです。)この溝については、当然模型で再現しなければなりませんねえ。

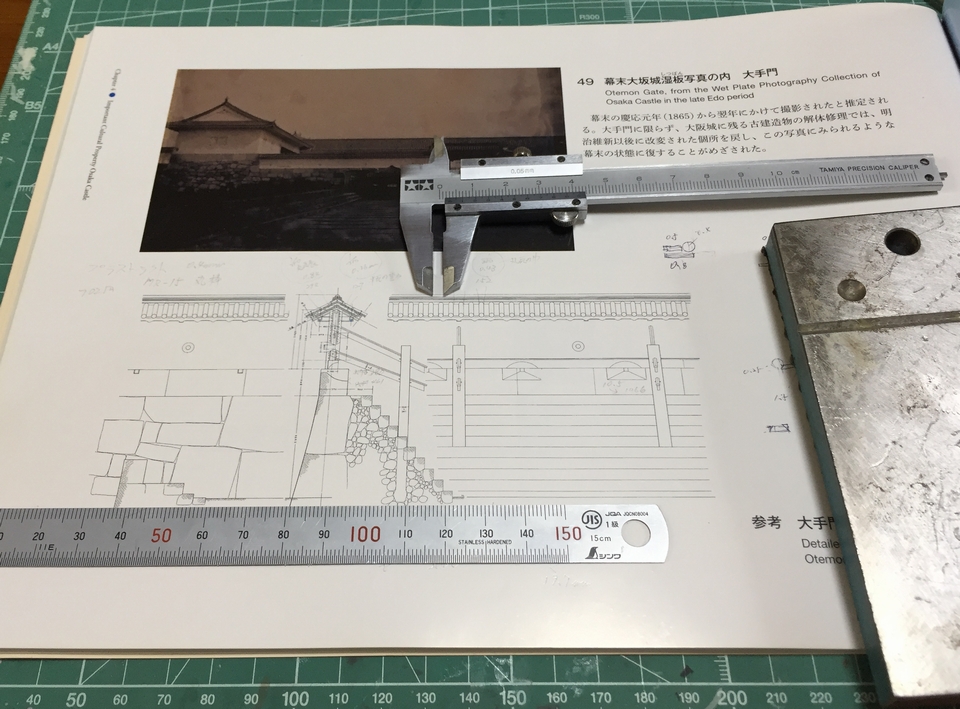

前回、前々回と屋根瓦の試作をやっていて、結局「大きな縮尺の図面」で瓦幅など算出したいと思っていましたが、いい資料を持っていたことをすっかり忘れていました。

旧ブログから見ていただいている方はご存知でしょうが、1/350駿府城模型(模型は依頼とか関係なく自分で作りたいからつくったのですが)を作成した関連で、本ブログの「城男」を静岡市から駿府城坤櫓のキャラクターに採用したい旨のお申し出を受け、城男作者が坤櫓用に「しろおくん」というキャラを作って無償提供いたしました。(まあ、ほとんど「城男」のまんまですけどねえ、失われた櫓や天守の化身という設定ですから、よく似たやつがたくさんいるということで勘弁してやってください。)それで、しろおくん作者ということで、坤櫓の開館式典に招待されたときに、建築工事報告書をいただいていたのでした。

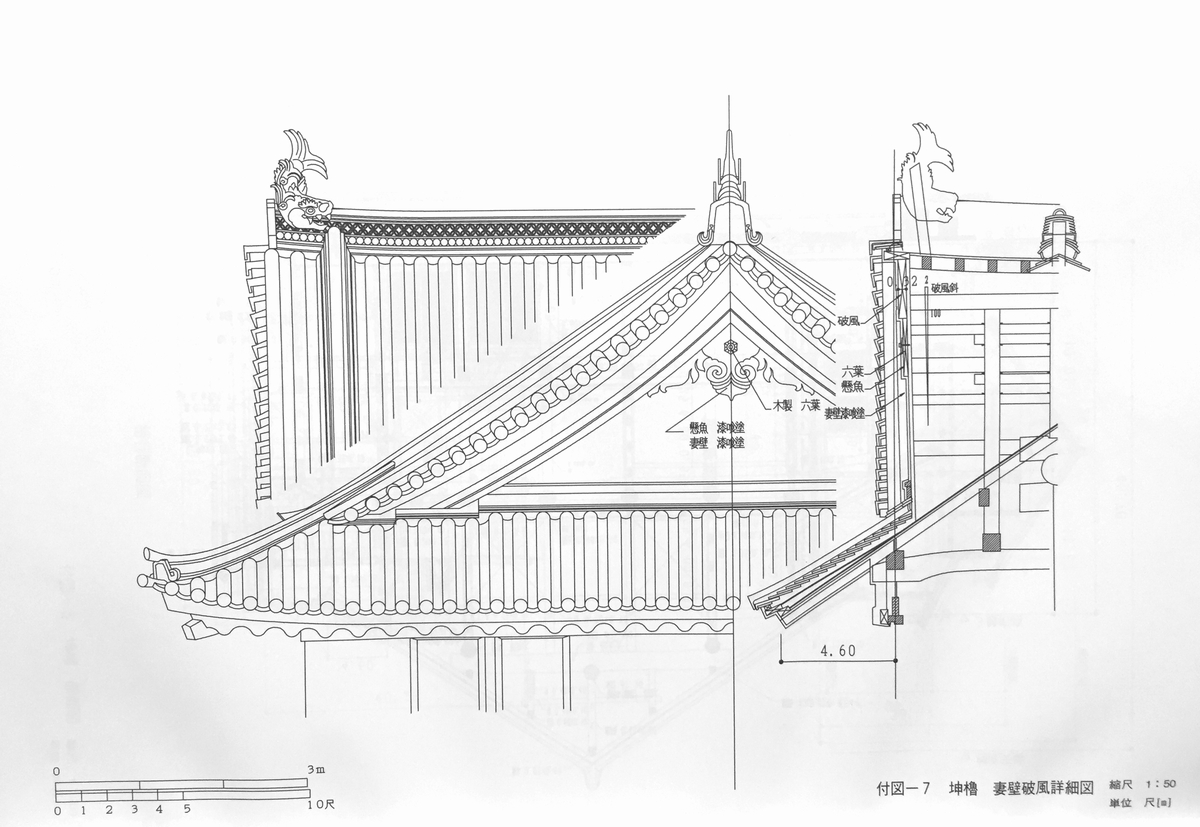

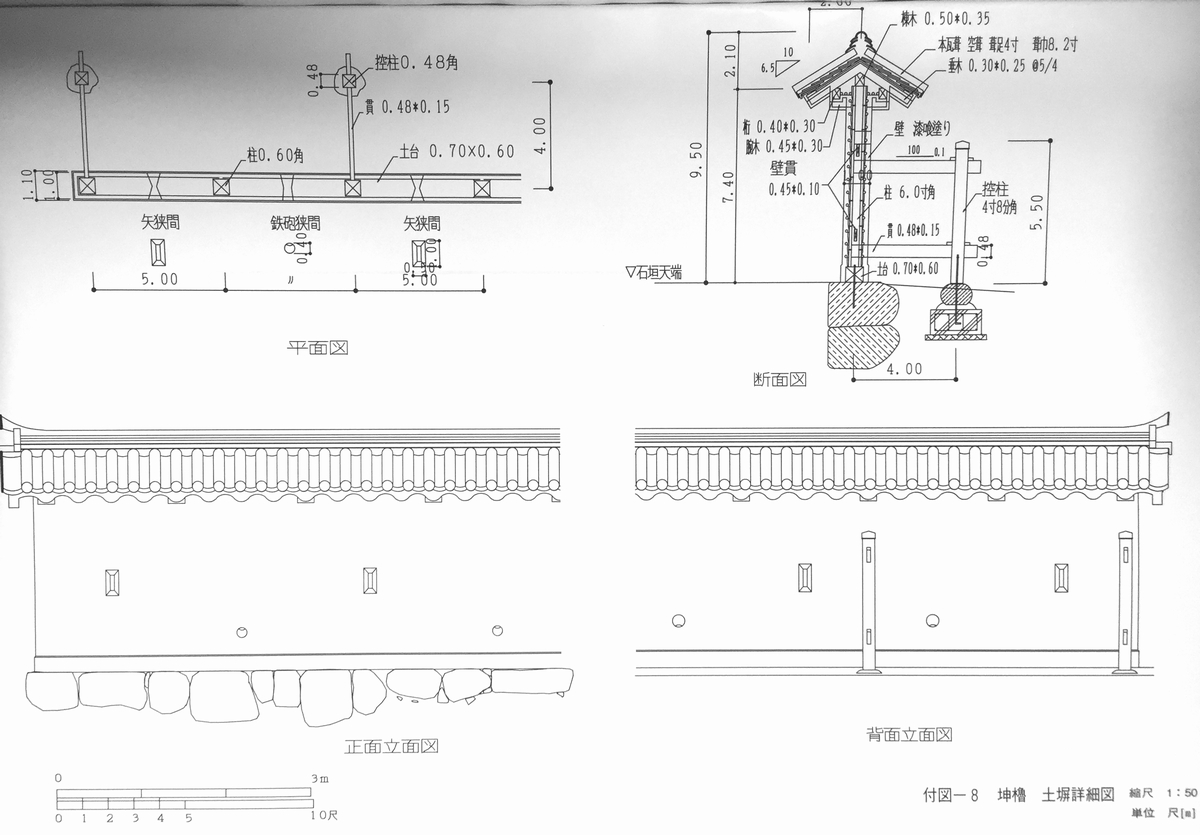

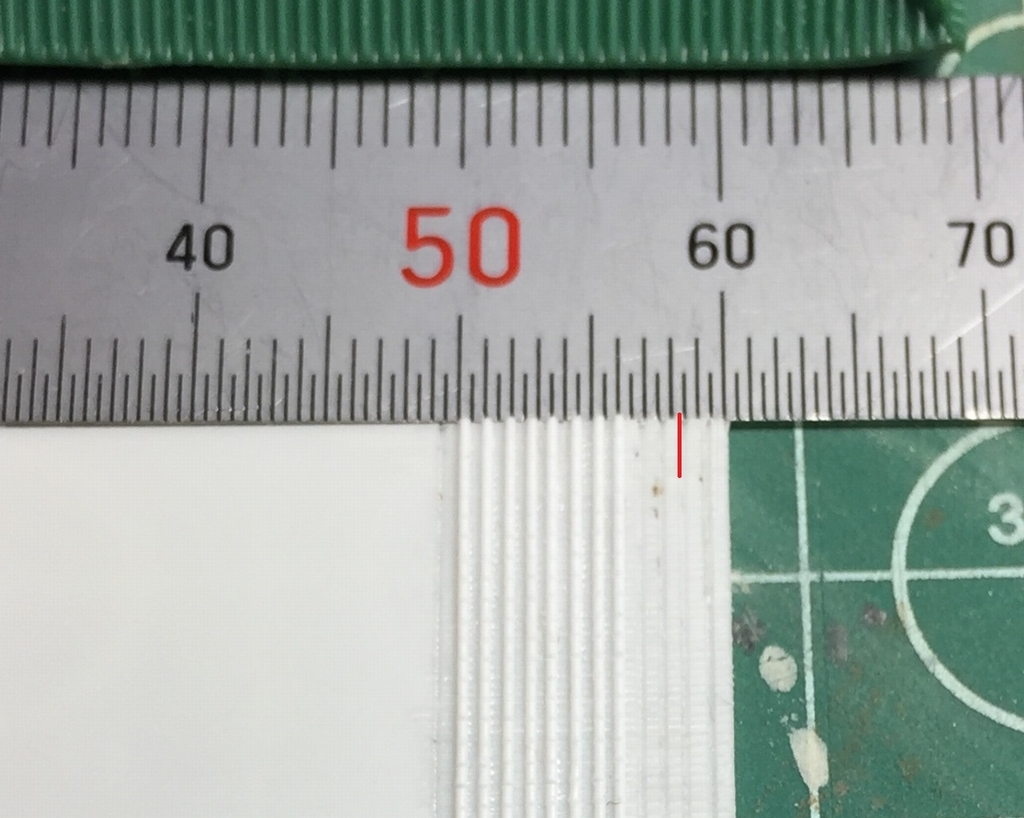

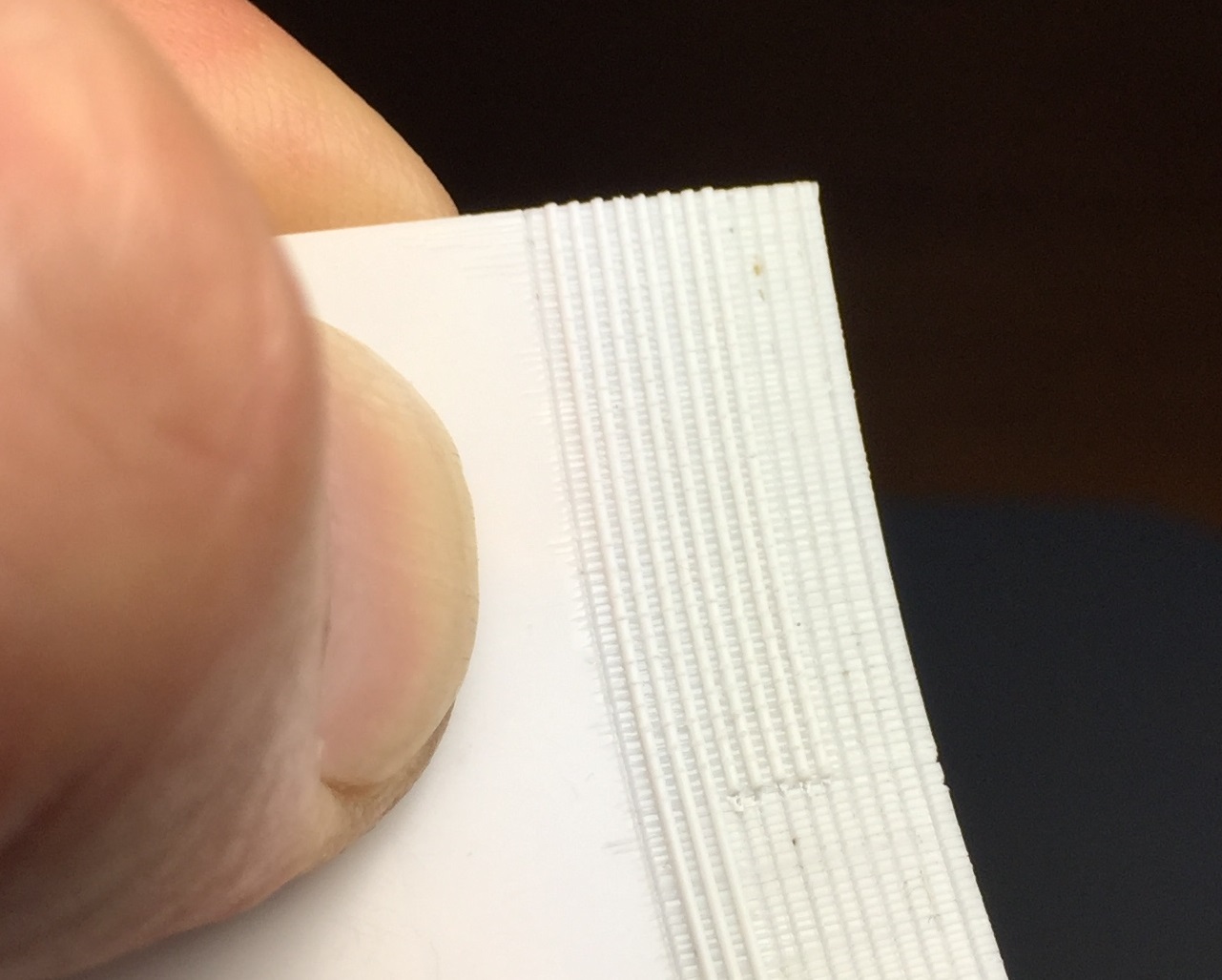

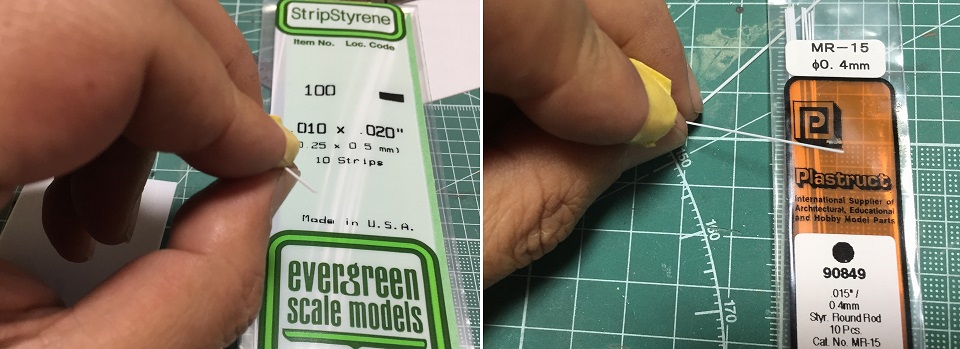

中を見てみるとありましたねえ、参考にできる図面が。櫓三重目屋根と本瓦の収まり図、土塀の図もありました。それも正確に1/50ですから、まあまあの精度で割り出せます。ありゃりゃ、坤櫓に使用された丸瓦と土塀の丸瓦の直径が異なってました。丸瓦ごとのピッチも異なるようです。(ちなみに、この画像ではわからないかも知れませんが、入母屋破風をオーバーハングさせていますね、2/100破風斜とあります。)

駿府城坤櫓屋根図面より(1/350換算)

本瓦葺きピッチ:0.82㎜ 丸瓦径:0.495㎜ 平瓦重なり表出部分:0.33㎜

駿府城土塀図面より(1/350換算)

本瓦葺きピッチ:0.71㎜ 丸瓦径:0.33㎜ 平瓦重なり表出部分:0.33㎜

徳川大坂城なので、これら数値も参考にするつもりです。すくなくとも土塀と櫓などの屋根瓦は異なるということにします。

展望台には、景色に重ねた布陣状況のわかる写真も掲示してありました。(横長なので、写真3枚をつないでいます。)松尾山の小早川の旗が動いたとき三成はどう思ったのでしょうか、写真でもわかるようにかなり距離があり、裏切るにせよ、徳川方を攻撃するにせよ、石田陣からは手前に降りてくるように見えたはずです。「これで勝った」と一瞬喜んだのではないかと思いました。

展望台には、景色に重ねた布陣状況のわかる写真も掲示してありました。(横長なので、写真3枚をつないでいます。)松尾山の小早川の旗が動いたとき三成はどう思ったのでしょうか、写真でもわかるようにかなり距離があり、裏切るにせよ、徳川方を攻撃するにせよ、石田陣からは手前に降りてくるように見えたはずです。「これで勝った」と一瞬喜んだのではないかと思いました。

かり楽しみました。ここにあるコンクリート像は、長い間無名で、近年テレビなどでも紹介されるようになったコンクリート造形師浅野祥雲の作品群で、実物大ではなく、やや大きめにつくられています。それもあって迫力はあります。

かり楽しみました。ここにあるコンクリート像は、長い間無名で、近年テレビなどでも紹介されるようになったコンクリート造形師浅野祥雲の作品群で、実物大ではなく、やや大きめにつくられています。それもあって迫力はあります。